공영방송의 재정 위기와 헌법적 대응: 한국과 독일의 비교 분석

Copyright ⓒ 2025 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

이 연구는 공영방송이 직면한 재정적 어려움을 헌법적 관점에서 분석하며 한국과 독일의 사례를 비교한다. 스마트폰과 OTT 플랫폼의 확산은 전통적 공영방송의 지배적 위치를 약화시켰다. 한국에서는 수신료 분리 징수가 KBS의 재정적 독립성에 중대한 위협이 되고 있는 반면, 독일은 공영방송의 독립성과 재정적 안정성을 헌법적 원칙으로 보호하며 견고한 수신료 제도를 통해 공공서비스의 지속성과 디지털 경쟁력을 확보하고 있다. 이 연구는 두 국가의 비교를 통해 공영방송의 재정적 독립성과 적응력을 강화하기 위한 정책적 대응의 필요성을 강조한다. 나아가, 점차 디지털화되고 세분화되는 미디어 환경에서 공영방송이 신뢰할 수 있는 정보 제공자이자 민주적 담론과 사회 통합의 중심축으로서 역할을 지속할 수 있는 방안을 제안하고자 한다.

Abstract

This paper analyzes the financial challenges of public broadcasters from a constitutional perspective, focusing on South Korea and Germany. The rise of smartphones and “over-the-top (OTT)” platforms has weakened traditional broadcasters’ dominance. In South Korea, the separation of license fee collection poses a significant threat to Korean Broadcasting System’s (KBS’s) financial independence. In contrast, Germany upholds the independence and financial stability of public broadcasters as a constitutional principle, ensuring public service sustainability and digital competitiveness through a strong license fee system. By comparing the two cases, this paper underscores the need for policy measures to reinforce the financial independence and adaptability of public broadcasters. It aims to propose strategies that enable public broadcasters to remain reliable providers of information and central to democratic discourse and social cohesion in an increasingly digital and fragmented media environment.

Keywords:

Digital Media Environment, Public Broadcasting, Financial Independence, TV License Fee, Constitutional Court Ruling키워드:

디지털 미디어 환경, 공영방송, 재정적 독립성, TV 수신료, 헌법재판소 결정Ⅰ. 서 론

공영방송은 빠르게 진행되는 디지털 기술의 발전에 따른 방송 환경에 적응하기 위한 새로운 도전에 직면해 있다. 2011년 당시 지상파 TV는 여전히 대중의 주요 정보와 오락 매체로 자리 잡고 있었으며 실시간 시청률은 약 96.3%에 달했다. 그러나 스마트폰의 대중화와 OTT 플랫폼의 등장은 방송매체 시장의 본격적인 변화를 이끌었다. 2015년에는 스마트폰 보급률이 약 56%에 달하며 젊은 세대를 중심으로 유튜브와 넷플릭스 같은 플랫폼을 통한 개인화된 콘텐츠 소비가 확산되었다. 전통적인 공영방송이 구축해 온 정형화된 편성 체계는 무너졌고 공영방송이 차지했던 매체 시장의 독점적 지위는 점차 해체되었다. 2023년에 이르러 디지털 플랫폼은 방송 콘텐츠 소비의 중심으로 자리 잡았으며 지상파 TV의 실시간 시청률은 66.6%로 하락하였다. 시청자들은 이제 스마트폰과 같은 개인화된 디바이스를 통해 언제 어디서나 원하는 콘텐츠를 소비할 수 있게 되었고 공영방송이 가진 시간적·공간적 접근성의 강점을 축소시키는 결과를 초래하였다[1].

이와 함께 2023년 7월, 정부가 방송법 시행령을 개정하여 수신료와 전기요금의 통합 징수를 중단하면서 공영방송 KBS(Korean Broadcasting System)는 재정적 독립성에 큰 타격을 받게 되었다. 수신료 징수율 감소로 공영방송의 재원 확보가 어려워지면서 공익적 기능 수행에 장애가 발생할 가능성이 커졌다. 정부는 국민의 납부 선택권 보장과 권리 의식을 강조하며 분리 징수의 필요성을 주장했지만 KBS는 재원 감소로 인해 공영방송 정체성의 위기를 맞았다.

최근 미디어 환경 변화 속에서 독일의 사례는 공영방송의 재정적 독립성을 확보하기 위한 중요한 시사점을 제공한다. 독일은 헌법적 가치로서 공영방송의 독립성과 재정 안정성을 보호하며 수신료를 핵심 제도로 활용하고 있다. 공영방송의 역할을 단순히 콘텐츠 제공자로 한정하지 않고 민주적 여론 형성의 기초를 제공하는 공공서비스의 중심으로 인식한 결과다. 공영방송의 재정적 독립성은 외부의 정치적·상업적 압력으로부터 자유로운 콘텐츠 제작을 보장하며 공공성을 기반으로 한 신뢰성 높은 정보 제공을 가능하게 한다. 독일 연방헌법재판소(연방헌재)는 디지털 환경에서도 공영방송이 공공성과 신뢰성을 유지하며 지속 가능한 조건을 제공해야 한다는 점을 분명히 하고 있다. 특히 공영방송이 디지털 플랫폼에서 경쟁력을 강화하고 글로벌 콘텐츠 시장에서 입지를 확대하기 위해 안정적 재원을 바탕으로 기술 혁신과 콘텐츠 개발에 지속적으로 투자할 수 있는 여건을 마련해주고 있다[2]. 디지털 미디어로의 전환은 공영방송이 수행해야 할 공익적 기능의 중요성을 더욱 부각시키는 동시에 그 역할 수행을 위한 재정적 기반의 취약성을 드러낸다. 특히 디지털 플랫폼의 확산과 다양한 미디어 환경의 변화는 수신료 징수에 구조적 부담을 가중시키고 있으며 이는 공영방송의 지속 가능한 운영을 위한 헌법적 대응 논의가 필요한 배경으로 작용한다.

본 연구는 한국과 독일의 사례를 통해 변화하는 미디어 환경에서 공영방송이 직면한 도전과 과제를 비교 분석한다. 비교법적 분석을 통해 두 국가의 제도적 유사성과 차이를 살펴보고 헌법적 대응의 타당성과 정책적 시사점을 도출하는 데 초점을 맞추었다. 한국과 독일은 모두 공영방송에 대한 헌법적 규범과 독립된 헌법재판소 제도를 갖추고 있으며 수신료 제도와 관련된 헌법재판소의 결정이 존재한다는 점에서 비교 가능성이 높다. 특히 수신료의 법적 지위, 헌법재판소 결정 내용, 제도 변화에 대한 헌법적 대응 방식이라는 세 가지 비교 축을 중심으로 분석을 구성하였다. 이러한 비교법적 접근은 정량적 분석이 어려운 법적·제도적 사안의 본질을 파악하고 개선 방향을 도출하는 데 효과적이다.

독일은 공영방송의 독립성과 재정 안정성을 헌법적으로 보호하는 구조를 갖춘 대표적인 사례이다. 특히 수신료 기반의 공영방송 체계를 유지하며 연방헌법재판소를 중심으로 방송의 자유와 수신료 제도의 헌법적 정당성에 대한 일관된 판례가 축적되어 있다[3]. 이러한 점에서 독일은 본 연구 주제에 적합한 비교 국가로서 한국과의 헌법적·제도적 차이를 통해 시사점을 도출할 수 있는 분석적 기반을 제공한다. 특히 한국에서 수신료 분리 징수로 인한 재정 위기를 헌법적 관점에서 검토하고 디지털 환경에서도 공영방송의 재정적 독립성과 공익적 역할을 지속 가능하게 하기 위한 정책적 제언을 제시하고자 한다.

Ⅱ. 미디어 환경 변화에 따른 공영방송의 역할 변화

2-1 미디어 환경 변화와 공영방송의 과제

디지털이 이끄는 미디어 환경 변화로 공영방송은 기술적 융합, 글로벌화, 민영화 및 상업화, 그리고 이념적 변화 등 복합적인 도전에 직면하고 있다[4]. 방송, 통신, 정보기술 간 경계가 허물어지며 기존 공영방송의 특권과 규제의 정당성이 약화되고 글로벌 미디어 기업의 확산은 공영방송의 국가 정체성과 지역성을 위협하고 있다[5]. 민간 미디어의 성장과 신자유주의적 사조는 공영방송의 필요성에 대한 사회적 합의를 약화시키며 디지털 기술의 발전은 공영방송이 새로운 형태의 공적 책무를 수행할 것을 요구하고 있다[6].

공영방송은 이러한 변화 속에서 민주주의와 사회적 통합을 지원하는 핵심 역할을 유지해야 한다. 이를 위해 공영방송은 정치적 독립성과 사회적 대표성을 기반으로 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 다양한 의견을 수렴하며 사회적 약자와 소수자의 목소리를 대변하는 기능을 강화해야 한다. 특히 정보 과잉과 검증되지 않은 정보가 확산되는 디지털 환경에서 공정하고 균형 잡힌 정보를 제공함으로써 시민의 신뢰를 확보해야 한다[7]. 또한, 문화적 다양성과 지역성을 반영한 콘텐츠 제작을 통해 공동체의 정체성을 강화하고 상업적 미디어와 차별화된 독자적 가치를 제시해야 한다[8].

유럽의 주요 공영방송은 디지털 기술을 활용하여 양방향 소통과 참여형 콘텐츠를 활성화하고 개인화된 콘텐츠 추천 시스템과 알고리즘 관리 같은 혁신적 전략을 도입함으로써 변화하는 미디어 환경에 적응하고 있다[9]. 이러한 노력은 디지털 플랫폼에서도 공영방송이 민주주의적 담론을 촉진하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하며 사회적 통합을 지원하는 역할을 지속하게 한다. 디지털 환경에서 공영방송은 단순히 변화에 적응하는 것을 넘어 공익을 적극적으로 창출하고 사회적 신뢰를 공고히 함으로써 민주주의와 사회적 공공선을 유지하기 위한 역할을 해야 하며 이를 위해 공영방송이 안정적 재원을 확보하고 투명한 거버넌스 구조를 구축할 수 있도록 보장해 주어야 한다. 정치적 간섭을 배제한 독립성을 유지하면서도 지속 가능한 재정 기반을 마련하는 것은 공영방송의 장기적 공공성을 보장하기 위한 필수 조건이다.

변화하는 디지털 미디어 환경에서도 공영방송의 재정적 안정성은 필수적이다. 가드너(Gardner)는 “공영방송은 상업적 이익이나 정치적 간섭에서 자유롭게 운영될 수 있어야 하며 이를 위해 충분한 공적 자금과 자율성이 필수적”이라고 강조했다. 그는 공영방송이 “디지털 환경에서 공공의 신뢰를 유지하고 공익적 가치를 중심에 두며 시장이 제공하지 못하는 가치를 창출해야 한다”라고 주장한다[10].

안정적 재정 기반은 공영방송의 독립성을 지키는 핵심 요소로 공정한 뉴스와 시사 프로그램 제작을 가능하게 한다. 그러나 최근의 미디어 환경에서는 콘텐츠 수익화 모델의 확산이 공영방송의 독립성을 위협하고 있다. 듀브렛(Debrett)은 “공정한 뉴스와 시사 프로그램은 상업적 이해관계나 정부로부터의 독립성을 요구한다.”라고 언급하며 디지털 환경의 수익 모델이 공영방송의 본질적 역할에 도전 과제를 제기한다고 설명한다[11]. 후야넨(Hujanen)은 공영방송의 재원이 “상업적 이익이나 정치적 압력으로부터 독립적이어야 하며 이러한 독립성은 보편적 접근성, 공익적 콘텐츠 제작, 민주적 공론장 형성을 가능하게 한다.”라고 강조했다. 그는 디지털 네트워크 환경에서 공영방송이 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 제공함으로써 사회적 신뢰와 공공성을 유지할 수 있다고 분석한다[12].

디지털 미디어가 중심이 되는 시대에서 공영방송은 신뢰성과 독립성을 기반으로 혁신적이고 포용적인 콘텐츠를 제작해야 하며 이를 위해 안정적인 재정 기반이 필수적이다. 유럽방송연맹(EBU; European Broadcasting Union)은 보편성, 독립성, 혁신을 공영방송의 핵심 가치로 제시하며 독립적인 재정 운영을 통해 이러한 가치를 실현할 수 있다고 주장한다[8]. 특히, 글로벌 스트리밍 서비스와 플랫폼 경제의 확산 속에서도 공영방송은 국가 정체성과 지역적 관심사를 반영한 콘텐츠를 제공하며 사회적 역할을 지속적으로 수행해야 함을 강조한다. 재원의 독립성은 단순한 수익 창출을 넘어 공익적 가치를 우선시하는 공영방송의 역할을 보여주는 사례로 공영방송이 정치적·경제적 압력에서 벗어나 공공의 신뢰를 구축할 수 있음을 입증한다. 공영방송이 디지털 환경에서도 공공서비스 미디어로서 신뢰성과 공공성을 유지하기 위해서는 안정적이고 독립적인 재정 기반이 반드시 뒷받침되어야 한다.

Ⅲ. 수신료 분리징수와 공영방송의 재정 위기

3-1 우리나라 수신료 분리징수 정책과 쟁점

KBS는 방송법을 근거로 설립된 공영방송 법인이다. 방송법 및 방송법 시행령에 따르면, KBS는 텔레비전수상기를 소지한 자로부터 징수하는 월 2,500원의 수신료를 주요 재원으로 한다. KBS는 1980년부터 한국전력공사에 수신료 징수업무를 위탁하고 한국전력공사는 자신의 고유업무인 전기요금 징수 업무와 결합하여 수신료를 징수하였다.

대통령 비서실은 2023년 3월 9일부터 4월 9일까지 대통령실 국민제안으로 ‘TV수신료 징수방식(TV수신료와 전기요금 통합징수) 개선’에 대한 국민참여토론을 진행하였고 그 결과 6월 5일 방송통신위원회(방통위)와 산업통상자원부에 수신료 분리 징수를 권고하였다. 방통위는 6월 16일 방통위 공고 제2023-50호로 수신료의 징수를 전기요금과 결합하여 행할 수 없도록 하는 내용의 방송법 시행령 제43조 제2항 일부개정령(안)을 6월 26일까지로 의견 제출기한을 정하여 입법예고한 뒤, 7월 5일 심의ᆞ의결하였다. 위 개정령안은 2023년 7월 11일 국무회의 심의를 거친 뒤 2023년 7월 12일 대통령이 재가하여 같은 날 공포 및 시행되었다[13].

KBS는 방송법 시행령 제43조 제2항(2023. 7. 12., 대통령령 제33634호로 개정된 것)으로 방송의 자유와 영업 선택의 자유가 침해되었다고 주장하면서 위 시행령 조항에 대한 위헌확인을 구하는 헌법소원심판을 청구하였다. 헌법재판소(헌재)는 2023년 7월 18일 KBS가 청구한 TV수신료 분리징수 시행령(방송법 시행령 제43조 제2항) 헌법소원심판 사건을 전원재판부에 회부하였고 2024년 5월 30일, KBS가 제기한 방송법 시행령 개정 공고 취소에 대한 최종 결정(2023헌마820)을 선고했다. 헌법재판소는 재판관 6:3의 의견으로 한국방송공사로부터 수신료 징수업무를 위탁받은 자가 수신료를 징수할 때 그 고유업무와 관련된 고지행위와 결합하여 이를 행사하여서는 안 된다고 규정한 방송법 시행령 제43조 제2항은 청구인의 방송의 자유를 침해하지 아니하므로 심판청구를 기각하고, 위 시행령 조항 개정 과정에서의 입법예고기간 단축에 관한 심판청구는 각하한다고 결정했다[14].

헌법재판소는 2023헌마820(2024. 5. 30) 판결의 핵심을 ‘정부가 방송사 운영에 필요한 재무 관련 사항을 규제해 방송 운영의 자유를 제한함으로써 방송의 자유를 침해하는지의 여부’라고 보았으며 이를 판단하기 위해 법률유보원칙 위배 여부, 입법재량의 한계 일탈 여부, 적법절차원칙 위배 여부, 신뢰보호원칙 위배 여부’ 등을 검토하였다. 이 가운데 수신료 징수절차 변경으로 수신료 징수 금액의 변동(축소)이 발생해 헌법이 보호해야 할 방송의 자유가 침해되었는지를 파악할 수 있는 ‘입법재량 한계 일탈 여부’의 판단을 구체적으로 살펴본다.

헌재가 판단하는 입법재량의 한계는 입법자가 헌법 제21조 제3항에 따라 방송에 관한 전반적이고 실제적인 규율을 행할 수 있지만 헌법상의 기본원리를 지키면서 방송의 자유를 실질적으로 보장할 수 있는 범위에서 법을 제정해야 한다는 것이다. 공영방송이 방송법에 명시한 여러 책무를 수행하려면 국가 및 특정 사회세력으로부터 그 조직 및 재원이 독립되어야 한다. 헌재는 그 중 재원의 독립과 관련, “공영방송이 제대로 공적 기능을 수행하고 방송의 자유를 향유하기 위해 그 재원조달의 문제가 중요한 의미를 지니며, 방송프로그램에 관한 자유를 누리고 국가나 정치적 영향력, 특정 사회세력으로부터 자유롭기 위하여는 적정한 재정적 토대의 확립이 필요하다.”라는 점을 확인한 바 있다. 수신료 통합징수를 금지하는 이번 시행령이 입법재량의 한계를 준수하였는지 여부는 정부가 공영방송의 헌법적 기능을 수행할 수 없을 정도로 KBS의 재정적 독립성을 침해하는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 즉, 수신료 징수방법의 변경으로 인하여 KBS가 적정한 재정적 독립성을 유지할 수 없게 된다면 개정된 시행령은 입법재량의 한계를 일탈하였다고 보아야 하는 것이다[14].

헌재는 입법재량 일탈여부를 판단하는 기준으로 수신료 징수금액의 변동 유무, KBS의 재정적 손실 여부, 통합징수 금지의 필요성, 수신료 외의 수입 등 네 가지를 들었다. 먼저 ‘수신료 징수금액의 변동 유무’에 대하여 헌재는 “방송법 시행령 개정안이 수신료의 결합징수 금지로 수신료의 금액이나 납부의무자, 미납 또는 연체시 추징금이나 가산금의 금액이 변경되는 것이 아니기 때문에 KBS의 수신료 징수 범위에는 아무런 영향이 없다.”라고 평가했다. 두 번째로 ‘KBS의 재정적 손실 여부’는 수신료 분리고지로 수신료 미납 사례가 증가할 우려는 있으나 미납 및 연체 수신료에 대하여 추징금 및 가산금을 징수하게 하고, 국세체납처분의 예에 의하여 이를 징수할 수 있도록 하는 강제 수단을 마련하고 있어 수신료 수입의 중대한 변동은 없을 것으로 보았다. 또한 지난 30년간 시행한 수신료 통합징수로 수상기 등록 세대에 대한 정보가 확보된 점, 정보통신기술의 발달로 각종 요금의 고지 및 납부 방법이 전산화·다양화된 점, 공영방송에 관한 사회적 인식의 변화가 있는 점, 징수업무 위탁 수수료의 상한을 정하고 있는 점 등을 볼 때 전기요금과 수신료를 분리 징수한다 해도 수납률이 축소되거나 징수비용이 급증하지 않을 것으로 판정했다. 셋째 ‘통합징수 금지의 필요성’에 대해 헌재는 “수신료를 전기요금과 분리하여 고지·징수하도록 함으로써 수신료의 징수 여부와 그 금액을 명확하게 인지하고 납부할 수 있도록 하고, 잘못 고지된 경우 이를 바로 인지하여 대처할 수 있도록 하기 위하여 도입되었는바, 수신료 납부의무가 없는 자의 과오납을 예방할 수 있는 적합한 수단이 된다고 할 것이다.”라고 평가했다. 통합징수방식을 선택하지 않는다고 하여 그 자체로 헌법에 위반된다고 단정할 수 없고 통합징수방식이 가장 효율적인 징수방법이라고 볼 수 없으며, 특히 수신료 과오납의 방지라는 공익을 고려할 때 이러한 공익의 달성을 위해 다른 방식의 수신료 징수를 고안하는 것도 허용된다고 결정했다. 마지막으로 ‘수신료 외의 수입’에 대해서는 ‘수신료를 더 이상 전기요금과 통합하여 징수하지 않을 경우, 청구인의 주장과 같이 수신료 수입이 일정 부분 감소된다고 하더라도, 방송법에 따라 수신료 외에도 방송광고수입이나 방송프로그램 판매수익, 정부 보조금 등을 통하여 그 재정을 보충할 수 있다.’라고 설명했다[14].

3-2 재정적 독립성과 공영방송 운영의 한계

수신료 분리 징수의 가장 큰 문제는 공영방송의 재정적 독립성이 약화되면서 운영에 심각한 영향을 미친다는 점이다. 수신료는 공영방송의 핵심 재원으로 공영방송이 상업적 광고나 특정 이익단체의 영향력으로부터 자유로울 수 있게 하는 기반이 된다. 그러나 수신료 감소는 이러한 독립성을 약화시키고 공영방송의 공익적 역할 수행을 어렵게 만든다.

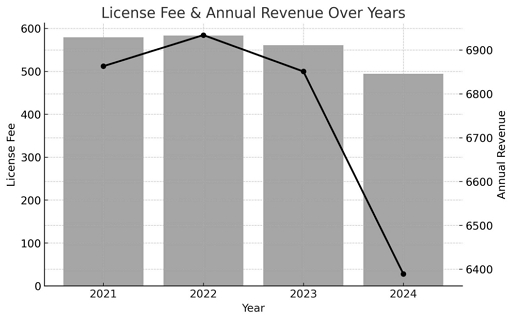

헌법재판소는 ‘한국방송공사 수신료 분리징수 사건’에서 “수신료 징수금액의 변동 유무, 청구인의 재정적 손실 여부, 통합징수 금지의 필요성, 수신료 외의 수입 등을 종합적으로 고려할 때 공영방송의 기능을 위축시킬 만큼 KBS의 재정적 독립에 영향을 끼친다고 볼 수 없으므로 입법재량의 한계를 일탈하여 청구인의 방송 운영의 자유를 침해하지 아니한다.”라고 결론을 내렸다. 통합징수에서 분리고지로 징수방식을 변경하더라도 수신료 총액에는 변동이 없어 KBS의 재정적 독립에 영향을 미치지 않는다는 의미다. 그러나 수신료 분리고지 시행 이후 KBS의 수신료 수입에는 상당한 변화(감소)가 발생했다. 수신료 총액의 변동은 지난 5년 동안 KBS 수입의 추이(표 1 참조[15])를 통해 살펴볼 수 있다.

TV수신료가 전기요금과 통합 징수되던 시기에는 수신료 징수율이 사실상 100%에 달해 안정적인 징수 체계를 유지해 왔다. 그러나 2023년 7월 방송법 시행령 개정 이후 수신료 분리 징수 제도가 시행되면서 KBS의 수신료 수입은 감소세를 보이기 시작했다. 시행령 개정 이전인 2019년부터 2021년까지는 수신료 수입이 연평균 84.8억 원 증가했으나, 시행령 개정이 처음 적용된 2023년에는 오히려 83억 원 감소한 것으로 나타났다. 이러한 변화는 수신료 분리 징수가 수신료 수입에 미친 직접적인 영향으로 해석될 수 있다[13].

수신료가 안정적인 수입원이었던 점을 고려할 때, 2023년의 감소는 공영방송의 재정적 불안정을 심화시키는 요소로 작용할 가능성이 크다. 수신료 통합징수를 금지하는 시행령이 2023년 7월 11일 공포, 시행됐지만 제도 개선에 따른 후속 실무작업으로 인해 본격적인 시행은 2024년 8월에 이루어졌다. 따라서 수신료 분리고지 본격 실시로 KBS 재원이 연간 어느 정도의 손실이 발생했는지 정확히 확인할 수 없는 상황이다. 다만, KBS가 제출한 2024년 8월의 수신료 수입실적으로 수신료 분리고지 시행 이전과 이후 수입 상황을 예측해 볼 수 있다.

다음 그림 1은 월별 자료를 기준으로 KBS의 수신료 분리징수 시행령 개정 이후 징수액을 비교한 내역이다. 2022년 8월 수신료 수입액은 583억 원으로 전년 같은 달에 비해 4억 원 증가한 수치다. 2023년 8월 수신료 분리징수 시행 이후 수신료 수입은 약 24억 원 감소한 561억 원으로 집계됐다. 2024년 8월 수신료 분리고지가 본격적으로 시행된 달에 수신료 수입실적은 약 67억 원 줄어든 494억 원이다. 매달 494억 원의 수입을 예상할 때 KBS의 2024년 수신료는 총액은 5,928억 원 내외가 될 것으로 보인다. 2023년 수신료 수입의 감소는 수신료 분리 징수의 직접적인 영향으로 분석되며 공영방송의 재정 구조에 부정적인 영향을 미치고 있다. 그동안 수신료는 공영방송 운영의 핵심적이고 안정적인 재원으로서 기능해 왔다. 그러나 2023년 수신료 분리 징수 이후 감소세로 전환되면서 공영방송은 외부 수입에 대한 의존도가 높아질 위험에 처했다. 수신료 수입 감소에 따라 KBS는 콘텐츠 제작비와 공공성 강화를 위한 예산 확보에 어려움을 겪을 수 있다. 고품질의 공익 콘텐츠 제공에 있어 중장기적으로 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 수신료 수입과 방송제작비의 지속적인 감소는 공영방송의 재정적 안정성과 공적 역할 수행에 중요한 제약 요인으로 작용할 수 있다. 헌법재판소는 이번 결정에서 “공영방송의 기능을 위축시킬 만큼 KBS의 재정적 독립에 영향을 끼친다고 볼 수 없으므로 KBS의 방송 운영의 자유를 침해하지 아니한다.”라고 판단하였다. 그러나 앞서 자료에서 살펴보았듯이 2022년 6,934억 원이던 KBS의 수신료 수입이 향후 5,900억 원 내외로 1,000억 원(약 15%) 이상 감소하는 상황은 공영방송의 기능을 위축할 가능성이 매우 높다.

Comparison of collected amounts after the enforcement of the amended license fee separation ordinance (2021-2024, annual/monthly)

KBS는 방송법에 따라 공정하고 건전한 방송문화를 정착시키고 국내외 방송을 효율적으로 실시하기 위한 목적으로 설립되었다. 그에 따른 공적책임으로 방송의 공정성과 공익성을 실현하며 국민에게 지역과 관계없이 양질의 방송 서비스를 제공하고 시청자의 공익을 위한 프로그램·서비스·기술을 개발해야 한다. 또한 민족문화 창달과 동질성 확보, 지역적 다양성 구현 및 지역사회 발전에 기여하는 방송을 제작·방영하여야 한다. 이외에도 국제 친선 목적의 대외방송과 외국 거주 한민족을 위한 사회교육방송을 실시하고 자연재해와 재난 혹은 민방위와 안전관리 등을 위한 재난방송을 하여야 한다. KBS가 수준 높은 품질의 프로그램을 제작하고 한국의 문화를 세계적으로 알리며 디지털, 다채널 시대에 필요한 서비스와 방송기술을 개발하기 위해서는 충분한 재원의 확보가 필수적이다. 하지만 정부가 시행한 수신료 분리징수는 오히려 공영방송의 재원구조를 악화시키고 있다. 수입 감소는 재정적 어려움을 가져오며 콘텐츠 제작비 부족으로 이어진다. 이는 콘텐츠 경쟁력 약화와 수익성 악화를 초래하고 제작비 투자 축소라는 악순환으로 연결된다. 이러한 상황은 KBS가 방송법에 명시된 공영방송으로서의 공적 역할을 수행하는 데 심각한 제약을 가하며 고품질 공익 콘텐츠 제작에도 큰 차질을 빚게 한다[16]. 표 2는 최근 3년간의 KBS 예산편성 내역 중 방송제작비의 비중이다. 2023년 방송제작비는 6,715억 원이었으나 2024년 6,159억 원으로 556억 원 감소하였다. 2025년 방송제작비는 5,997억 원으로 전년에 비해서는 162억 원, 2023년에 비해서는 전체 제작비의 10.7%인 718억 원이 삭감됐다. 수신료 수입의 감소가 방송 제작비의 축소로 이어진다는 것을 확인할 수 있다. 방송제작비의 감소는 콘텐츠 품질 유지 및 강화에 부담 요소로 작용할 수 있다. 공영방송이 고품질 공공 콘텐츠를 제공해야 하는 의무를 고려할 때, 제작비 축소는 공적 역할 수행에 대한 위협 요인으로 작용할 가능성이 매우 높다.

KBS budget details for 2023, 2024, and 2025 (figures in parentheses indicate year-on-year decrease)(Unit: 100 million KRW)

다음은 양질의 방송서비스를 제공하고 새로운 방송기술을 개발하기 위해 필요한 기술부문의 자본변동추이를 살펴보기로 한다. 표 3은 기술부문의 3년간 자본예산의 변동추이를 나타낸다. 2022년부터 2024년까지 KBS의 기술본부와 제작기술센터 자본예산은 전반적으로 큰 폭으로 감소했다. 특히, 2023년 수신료 분리징수로 인해 긴축 운영이 불가피해지면서 예산 축소가 더욱 가속화되었다. 기술본부의 경우, 2022년 685억 원이었던 예산이 2024년에는 173억 원으로 약 75% 감소했다. 제작기술센터 예산은 2022년 66억 원에서 2024년 14억 원으로 약 79% 가까이 감소했다.

이처럼 기술과 제작 부문의 예산이 전반적으로 대폭 축소되면서 KBS의 방송 제작 역량과 기술 인프라에 심각한 타격이 예상된다. 앞으로도 수신료 손실이 계속된다면 공영방송의 역할과 책임을 다하기 위한 KBS의 운영에 상당한 재정적 부담이 될 것은 명확하다. 헌재는 수신료 분리징수로 인한 재정 손실이 제한적이며 방송광고 수익이나 정부 보조금으로 보충할 수 있다는 점을 근거로 재정적 독립성 침해를 부정했다. 공영방송의 재원이 광고나 정부 보조금에 의존하게 되면 경제적·정치적 압력에 취약해져 공익성과 독립성이 약화될 수 있다는 현실적인 문제를 경시한 것이다. 수신료 수입 감소는 콘텐츠 제작에 직접적인 악영향을 미친다. KBS의 적자 규모는 2024년에만 약 1,431억 원이 될 것으로 예상되며 필연적으로 제작비 축소로 이어질 가능성이 높다. 공영방송은 광고 의존도가 낮은 대신, 수신료와 같은 공적 자금을 통해 고품질의 공익적 콘텐츠를 제작해 왔다. 그러나 재원 부족이 심화될 경우, 비용이 많이 드는 다큐멘터리, 교육 프로그램, 지역사회 프로그램과 같은 공익적 콘텐츠 제작이 축소될 위험이 있다. 이러한 상황은 공영방송의 정체성을 훼손할 가능성이 있다. 공영방송은 단순한 오락 프로그램이 아닌 시민 사회를 위한 신뢰할 수 있는 정보 제공, 사회적 약자와 소수자 목소리 대변, 문화적 다양성 확대와 같은 공익적 가치를 실현해야 한다. 하지만 재원 부족으로 인해 공영방송이 생존을 위해 상업적 광고 의존도를 높이거나 시청률을 우선시하는 콘텐츠로 방향을 전환할 경우, 이러한 공익적 가치가 희생될 수 있다.

또한, 재원 부족은 공영방송의 기술적 혁신과 디지털 플랫폼 확장에도 부정적인 영향을 미친다. 공영방송은 새로운 플랫폼을 활용하여 콘텐츠를 다양화하고 젊은 세대 및 다양한 소비자층에 접근해야 한다. 이를 위해서는 막대한 기술적 투자와 인프라 확충이 필요하다. 그러나 재정적 한계는 이러한 혁신적인 시도를 저해하며 공영방송이 새로운 미디어 환경에서 경쟁력을 갖추기 어렵게 만든다. 수신료 분리 징수로 인한 재원 감소는 공영방송의 독립성을 약화시키고 운영 전반에 걸쳐 부정적인 영향을 미친다. 공익적 프로그램 제작 축소, 상업적 광고 의존도 증가, 디지털 혁신 지연 등은 공영방송이 사회적 신뢰를 유지하고 공공의 이익을 실현하는 데 큰 걸림돌이 될 수 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 수신료와 같은 안정적 재원을 유지할 수 있는 정책적 대안과 공영방송의 지속 가능성을 보장하기 위한 추가적인 노력이 필요하다.

3-3 공영방송과 관련한 우리나라 헌법재판소 결정

우리나라 헌법재판소는 공영방송과 관련된 여러 사건을 통해 공영방송의 역할과 독립성, 수신료의 법적 성격 등을 심리하며 중요한 기준을 제시해 왔다. 주요 판례는 표 4와 같다. 1999년 5월 27일, 헌법재판소는 한국방송공사법 제35조와 제36조 제1항에 대한 심리에서 수신료 납부 의무를 규정한 제35조는 헌법에 위배되지 않는다고 판단하였다. 납부 대상과 감면 대상이 명확히 규정되어 있고 감면 기준도 대통령령으로 위임된 부분이 수익적 규정으로 판단되었기 때문이다. 반면, 제36조 제1항에서 수신료 금액을 KBS 이사회가 결정하고 문화관광부 장관이 승인하는 구조는 법률유보 원칙에 위배된다고 보았다. 국민의 재산권과 관련된 본질적 사항인 수신료 결정은 국회의 관여가 필요하다는 입장이다. 이에 따라 헌재는 헌법불합치 결정을 내렸고 입법자가 수정을 위해 필요한 시한까지 조항의 효력을 유지하도록 하였다. 그러나 이 결정에서 헌법재판소가 방송의 자유에 대해 본질적인 논의를 진행하지 않고 의회유보 원리를 적용한 점은 방송의 헌법적 가치를 심화하지 못했다는 비판을 받고 있다. 방송의 자유는 민주주의의 핵심적 토대로 다양성과 포괄성을 보장해야 한다. 독일 연방헌재는 방송의 자유를 구체화하고 공영방송의 기본적 정보 제공 의무(Grundversorgung)를 확립함으로써 이를 입법적·행정적 기준으로 삼고 있다. 반면, 한국 헌법재판소는 공영방송의 헌법적 지위와 역할에 대한 명확한 판단을 회피함으로써 공영방송이 민주적 공론장을 형성하는 데 필수적 역할을 수행할 헌법적 근거를 마련하지 못했다. 이와 같은 소극적 접근은 방송의 자유가 특정 권력에 종속될 위험을 방치하고 헌법적 가치의 구체화를 위한 헌재의 책무를 다하지 못한 사례로 지적된다[3].

2008년 결정에서 헌재는 수신료 부과와 징수 절차가 헌법에 합치된다고 보았다. 헌재는 수신료 징수와 관련한 주요 쟁점으로 법률유보 원칙, 포괄위임금지원칙, 재산권 침해, 평등원칙 위반 여부를 심리하였다. 헌재는 방송법이 수신료와 관련된 본질적 요소를 규정하고 있으며 구체적인 징수 방법은 시행령에서 규율할 수 있다고 보았다. 또한, 수신료 부과와 징수 절차가 국민 기본권을 침해하지 않으며 공영방송의 공익적 기능을 유지하기 위한 정당한 수단으로 헌법에 합치된다고 판단했다. 수신료 부과는 공영방송의 안정적 운영을 위한 정당한 수단으로 과잉금지원칙에 위배되지 않으며 기존 텔레비전 수상기와 다른 용도의 기기에 대해 수신료를 부과하지 않는 것은 합리적 이유가 있어 평등원칙에도 위배되지 않는다고 설명하였다.

한편, 헌법재판소는 2024년 5월 30일 결정에서 정부의 시행령 개정에 따른 수신료 분리 징수가 방송의 자유를 침해하지 않는다고 결론 내렸다. 기존 통합징수 방식에서 분리징수로의 전환은 방송법에 명시된 본질적 요소를 침해하지 않으며 시행령의 개정은 구체적인 절차를 규율하는 수준에 해당한다고 보았다. 헌재는 징수 방식 변경이 납부 의무자와 금액에 영향을 미치지 않는 점, 분리징수를 통해 수신료 납부 과정을 명확히 하고 과오납을 방지할 수 있다는 점을 들어 적법하다는 입장이다. 청구인의 신뢰보호원칙 위반 주장에 관해서는 기존 법령에서 변경 가능성을 명시하였고 새로운 방식이 공익적 필요에 부합한다고 보아 이를 인정하지 않았다.

헌재의 2008년과 2024년 판결은 공영방송의 수신료 부과와 징수 방식에 있어 상반된 접근을 보여준다. 2008년 판결에서 헌재는 수신료 부과가 공영방송의 독립적 운영과 방송의 자유를 보장하기 위한 정당한 수단이라 판단하며 국민의 재산권보다 우위에 두는 결정을 내렸다. 공영방송의 안정적 재원을 헌법적 가치로 인정한 판단이었다. 그러나 2024년 판결에서 헌재는 정부의 시행령 개정을 통해 수신료 징수 방식을 통합징수에서 분리징수로 변경한 것이 헌법에 위배되지 않는다고 보았으며 징수 방식 변화가 납부 의무자와 금액에 영향을 미치지 않는 점을 들어 이를 적법하다고 결정하였다.

이러한 판단은 연방헌재의 입장과 대비된다. 독일 연방헌재는 방송의 자유와 공영방송의 기본적 정보 제공 의무를 헌법적 권리로 보호하며 공영방송의 재정 안정성을 침해할 수 있는 수신료 제도 변경 시도를 허용하지 않았다. 독일 연방헌재는 공영방송의 독립성을 보장하기 위해 수신료의 안정적 부과와 징수를 중대한 헌법적 요소로 간주했다. 반면, 우리 헌재는 2024년 판결에서 공영방송의 재정 안정성을 충분히 고려하지 않고 시행령을 통한 징수 방식 변경을 허용함으로써 방송의 자유와 독립성을 훼손할 위험을 열어두었다. 헌재의 2024년 판결은 공영방송의 독립성과 안정성을 강조한 기존의 입장과 모순되며 방송의 본질적 요소를 보장해야 할 입법적 영역을 행정적 재량에 맡겼다는 비판을 피하기 어렵게 되었다.

Ⅳ. 독일연방헌법재판소의 공영방송 관련 주요 결정

독일의 공영방송 관련 헌법적 결정들을 분석함에 앞서, 한국과의 비교에 있어 양국의 제도적·정치적 구조 및 시대적 맥락의 차이를 전제할 필요가 있다. 한국은 중앙정부 중심의 방송 체계를 운영하고 있으며 방송 정책과 수신료 제도 역시 국가 주도로 관리되고 있다. 반면 독일은 연방제 국가로서 방송권한이 각 주(州)에 분산되어 있고 수신료 징수·운영 방식 또한 주 단위의 합의에 따라 이루어진다[17]. 이처럼 두 나라는 방송의 정치적 독립성과 자율성 확보 방식에서 구조적 차이가 존재하며 이는 공영방송의 헌법적 위상 및 재정 운영 원리에 직접적인 영향을 미친다. 또한 독일은 제2차 세계대전 이후부터 연방헌법재판소를 중심으로 공영방송의 기능과 수신료 제도의 정당성에 대해 지속적인 헌법적 판단을 축적해 왔으나 한국은 이러한 논의가 상대적으로 최근에야 본격화되었다. 그럼에도 독일 연방헌법재판소의 결정은 공영방송의 독립성과 재정 안정성을 헌법적으로 보장하기 위한 법적 기준과 제도 설계를 어떻게 구축할 수 있는지를 보여주는 구체적인 사례로서 한국의 제도 개선 논의에 실질적인 시사점을 제공한다. 본 장에서는 이러한 독일의 헌법적 대응 방식을 분석함으로써 디지털 미디어 환경 속에서 공영방송의 헌법적 정당성과 지속 가능성을 확보하기 위한 법적 방향성을 모색하고자 한다.

4-1 독일연방헌법재판소 결정의 주요 내용

독일은 유럽 내에서도 공영방송 체계가 법적으로 안정화되어 있으며 수신료를 통한 독립적인 재정 운영이 헌법적 권리로 인정되고 있다. 연방헌법재판소는 수십 년에 걸쳐 공영방송의 독립성과 공공성을 핵심 가치로 규정하며 이에 따른 재정 지원과 제도 운영에 헌법적 기준을 제시해 왔다[3]. 이러한 제도적 기반은 한국과의 비교를 통해 변화하는 미디어 환경 속에서 공영방송이 나아가야 할 방향을 제시할 수 있는 중요한 사례로 기능할 수 있다.

독일 연방헌법재판소(Bundesverfassungsgericht)는 독일 기본법(Grundgesetz, GG)에 따라 설립된 최고 헌법재판 기관으로 입법·행정·사법 모든 국가 권력의 헌법 적합성을 심사하는 권한을 갖는다. 주요 기능으로는 법률의 위헌 여부 심사, 국가 기관 간 권한 분쟁 해결, 헌법소원 심사, 정당의 위헌성 판단 및 해산 결정, 대통령 탄핵 심판 등이 있다. 연방헌법재판소의 판결은 최종적이며 구속력을 지닌다[18]. 한국 헌법재판소와 연방헌재는 모두 헌법 수호 기관으로서 법률위 위헌 심판, 헌법소원 제도 운영, 정당 해산 심판 등의 기능을 수행한다.

독일 연방헌재는 여러 판례를 통해 공영방송의 독립성과 공공성을 보장하기 위해 수신료 제도가 핵심적 역할을 한다고 판시해 왔다. 공영방송의 재정적 독립성, 운영 안정성, 공익적 역할을 헌법적으로 보호하며 공영방송이 변화하는 환경에 적응할 수 있도록 중요한 기준을 제시했다. 연방헌재는 방송의 객관적 자유 보장을 위해 기술 발전에 발맞춘 신축적인 방송 질서를 수립하며 공영방송의 기본공급과제를 시대를 초월해 보호하고 육성하려는 일관된 의지를 보여왔다. 아날로그 시대부터 현재에 이르기까지 공영방송이 다양한 양질의 프로그램을 통해 사회적 통합과 정치적 의견 형성이라는 공익적 기능을 수행하도록 하는 데 중점을 두고 있다. 특히 연방헌재는 공영방송이 디지털 미디어 전환 과정에서도 이러한 역할을 충실히 수행할 수 있도록 기본공급과제를 재정립하며 이원방송제도가 여전히 유효하고 성공적임을 입증하고 있다. 이러한 노력은 디지털화로 인해 방송 질서가 더욱 복잡해지고 혼란스러워지는 상황 속에서도 공영방송의 위상을 강화하며 공영방송이 사회에서 핵심 역할을 재확립하는 데 중요한 의의를 지닌다[19].

연방헌재는 1961년 1차 방송판결에서 방송의 독립성을 명확히 하며 방송이 민주주의의 핵심 기구로 작용해야 한다고 강조하였다. 주(州)정부가 방송의 조직과 운영을 담당하도록 한 판결은 방송권한의 집중을 방지하고 지방분권적 구조를 유지하며 다양한 의견의 수용을 가능하게 하였다. 이러한 구조는 방송의 독립성을 강화하고, 정치적·상업적 간섭을 방지하기 위한 법적 토대를 마련했다[3].

연방헌재는 1971년 판결에서 공영방송의 재정적 독립성을 보장하기 위해 수신료를 공공적 기금으로 정의하였다. 헌재는 수신료가 단순히 방송 서비스 대가가 아니라 공익적 목적을 위한 특별부담금으로 공영방송이 상업적 논리에서 벗어나 공공성을 유지하도록 돕는 핵심 요소라고 판시하였다. 이와 더불어 수신료에 부가가치세를 부과하려는 시도를 거부하면서 수신료는 상업적 목적과 무관한 공익적 재원으로 사용되어야 한다고 강조하였다. 이는 공영방송이 민주주의와 여론 형성에 기여하기 위해 특정한 법적·재정적 지위를 가져야 한다는 점을 명확히 한 판례다[20]. 1986년과 1987년 결정에서는 공영방송의 기본적 정보제공 의무를 명시하며 공영방송의 역할을 구체화하였다. 또한 1994년 판결은 공영방송의 재정적 독립성을 보장하기 위해 수신료 결정 과정에서 정치적 간섭을 배제해야 한다는 내용이었다. 수신료는 공영방송의 독립성을 유지하는 핵심 재원으로 정치적 압력으로부터 보호하기 위해 독립적인 평가 기구인 공영방송 재정수요조사위원회(Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, KEF)의 역할을 명시하였다. KEF는 공영방송이 필요한 재정 수준을 객관적으로 평가하고 이를 입법자에게 권고하는 역할을 한다. 이러한 체계는 수신료가 특정 이해관계나 시장 논리에 의해 좌우되지 않고, 공익적 목적을 위해 사용되도록 보장한다[21].

4-2 공영방송 과제에 대한 헌법적 접근

디지털 미디어 환경의 도래로 공영방송이 수행해야 할 역할을 확대할 필요성이 발생하였다. 연방헌법재판소는 디지털 플랫폼 확장, 콘텐츠 다양화, 기술적 투자 등 새로운 환경에서 공영방송의 역할을 충실히 수행하기 위해서는 재정적 안정성이 더욱 중요하다는 점을 강조했다. 특히, 공영방송이 전통적 매체뿐 아니라 다양한 온라인 플랫폼에서도 신뢰할 수 있는 콘텐츠를 제공해야 하는데, 이를 위한 기술적 투자와 운영비 증가를 수신료가 뒷받침할 수 있어야 한다고 보았다. 방송과 통신의 융합이 가속화되는 상황에서 독일은 기존의 이분법적 법체계를 유지하면서도 공영방송의 독립성과 공익적 역할을 강화하려는 입장을 견지하고 있다.

연방헌재의 1987년 결정은 기술 발전에 따른 새로운 매체 환경에서 공영방송의 역할을 재정립한 판례로 평가된다. 이 결정은 케이블 TV 및 위성 방송과 같은 뉴미디어의 확산 속에서 공영방송이 이러한 기술적 변화에 적응하며 공익적 역할을 지속적으로 수행해야 함을 역설하였다. 연방헌재는 공영방송의 기본공급과제가 단순히 전통적인 방송 영역에 국한되지 않으며 새로운 기술을 활용하여 사회적 통합과 객관적 자유 구현이라는 헌법적 책무를 이행해야 한다고 판시하였다. 뉴미디어 서비스는 공영방송에도 접근이 허용되어야 하며 다양한 플랫폼에서 공익적 기능을 수행할 수 있도록 보장해야 한다는 점을 강조하였다. 본격적인 디지털 미디어에 대한 논의가 1990년부터 시작되었다는 점을 고려할 때, 이 결정은 디지털 미디어 환경에서 공영방송의 역할을 미리 준비했다는 점에서 매우 큰 시사점을 제공한다. 이는 공영방송이 기술 발전과 미디어 환경 변화 속에서도 지속적으로 헌법적 정당성을 유지할 수 있는 근거를 마련한 것이며 뉴미디어 시대 공영방송의 역할을 확립하는 데 중요한 기틀을 제공한 사례로 평가될 수 있다[22].

연방헌재는 1991년과 2007년에 기술 환경 변화에 대응하여 공영방송이 수행해야 할 역할과 책임을 규정하는 데 있어 중요한 결정을 내렸다. 1991년 판결은 서부독일방송(WDR)의 권한 부여에서 비롯됐다. 서부독일방송은 방송 기술 발전에 따른 재정적 부담과 공영방송의 경쟁력 약화를 고려하여 주(州) 법률을 통해 많은 권한을 부여받았다. 이에 대해 연방의회의원들은 서부독일방송법(WDR-Gesetz)과 노르트라인베스트팔렌주 방송법(LRG NW)이 과도한 권한을 부여한다며 헌법 소원을 제기했다. 독일 연방헌법재판소는 1991년 11월 해당 법률에 대해 대부분 합헌이라고 판단했다. 특히, 이 판결에서는 공영방송의 기본 공급 과제가 디지털 기반 미디어 환경에도 유효하다는 점이 강조되었으며 공영방송이 디지털 기술을 활용하여 더욱 다양하고 질 높은 콘텐츠를 제공함으로써 사회적 통합과 여론 형성이라는 헌법적 책무를 지속적으로 수행해야 한다는 점을 명확히 하였다[23]. 특히 TV와 라디오를 넘어 디지털 플랫폼과 온라인 서비스 등 새로운 미디어 환경에서도 공영방송의 역할이 법적으로 보장되어야 한다는 점을 강조하였다. 또한 공영방송이 변화하는 미디어 환경 속에서도 헌법적 의무를 다하기 위해 정치적 독립성과 안정적인 재원 확보가 필요하다는 점을 판시하였다.

2007년 연방헌재의 결정은 공영방송의 온라인 서비스 제공과 관련된 소송에서 비롯되었다. 이 소송은 공영방송이 전통적인 TV와 라디오를 넘어 온라인 플랫폼에서도 서비스를 제공하는 것이 헌법에 부합하는지 여부를 다투는 것이었다. 연방헌법재판소는 공영방송의 온라인 서비스가 TV와 라디오에 이어 “제3의 미디어로서 공식적인 지위를 가져야 한다.”고 판단하였다[24]. 이를 통해 공영방송이 디지털 플랫폼을 통해서도 “사회적 통합과 여론 형성이라는 공익적 역할을 지속적으로 수행해야 함”을 명확히 하였다. 또한, 공영방송의 재원 조달과 관련하여 “수신료 결정 과정에서 정부의 개입을 최소화하고 독립적인 기구에 의해 결정되어야 한다”고 강조하였다. 아울러, “공익성 검증 절차를 통해 공영방송이 제공하는 새로운 서비스가 공공의 이익에 부합하는지를 사전에 평가하는 제도적 장치”를 마련하였다[24]. 이 두 결정은 공영방송의 헌법적 의무와 역할을 명확히 함과 동시에, 새로운 기술 환경에서 공영방송의 활동을 보장할 수 있는 법적·제도적 기반을 제공하였다. 특히 2007년 결정 이후 독일은 제12차 개정 방송국가협약(2009년 발효)을 통해 기술 변화에 부합하는 공영방송의 재원 조달 방식과 공익성 검증 절차를 제도화하였다. 이 협약은 공영방송이 변화하는 미디어 환경에서도 공익적 서비스를 지속적으로 제공할 수 있도록 법적 토대를 마련하였다는 점에서 중요한 의의를 가진다.

독일 연방헌재의 이러한 견해는 2018년 결정에서도 확인된다. 2018년 판결은 공영방송 수신료 제도의 헌법적 정당성에 대한 소송에서 비롯되었다. 이 소송은 2013년 도입된 가구당 일률적인 수신료 부과 방식이 개인의 기본권을 침해하는지 여부를 다투는 것이었다. 특히, 텔레비전이나 라디오 수신기가 없는 가구 및 다주택 소유자들이 수신료 부과의 형평성에 대한 문제를 제기하였다. 연방헌재는 공영방송이 디지털 플랫폼과 멀티미디어 환경에서도 “여론 형성과 정보 다양성 보장의 핵심적 역할을 수행해야 하며,” 가구당 수신료 부과 방식이 이러한 역할을 안정적으로 지원하는 “합리적이고 헌법적으로 정당한 재정 지원 방식”이라고 판시하였다[25]. 다만, 주택을 여러 채 소유한 경우 각 주택마다 수신료를 부과하는 것은 부당하므로, “한 번만 부과되어야 한다”는 예외를 인정하였다. 이 결정은 공영방송이 변화하는 미디어 환경에서도 공공재로서의 역할을 지속할 수 있도록 재정적 기반을 보장하려는 취지로 해석된다. 또한, 연방헌재는 공영방송의 콘텐츠가 “모든 사회 계층에 접근 가능해야 한다”는 점을 강조하며, 공영방송이 “공공성, 독립성, 공익적 사명을 수행하는 기관”임을 명확히 하였다[25].

2021년 7월 20일, 독일 연방헌재는 작센-안할트 주정부가 공영방송 수신료 인상을 거부한 것이 헌법상 방송의 자유를 침해한다고 결정하였다. 연방헌재는 공영방송이 민주주의의 필수적 요소로서 기능하기 위해서는 안정적인 재정적 기반이 필요하며 개별 연방주가 정당한 이유 없이 이를 거부하는 것은 헌법적으로 허용될 수 없다고 보았다. 이와 함께, 미디어 환경이 급변하는 상황에서도 공영방송의 역할은 지속되어야 하며 기존의 텔레비전과 라디오를 넘어 인터넷과 모바일 환경에서도 공적 정보 제공과 여론 형성 기능을 수행해야 한다고 확인했다. 연방헌재는 디지털화가 정보 접근성을 확대하는 동시에 특정 플랫폼의 여론 집중과 필터 버블을 초래할 위험이 있다고 지적하며 공영방송이 독립적이고 신뢰할 수 있는 정보를 제공함으로써 여론 균형을 유지해야 한다고 판시하였다. 또한, 공영방송이 디지털 환경에서도 경쟁력을 유지하기 위해 추가적인 콘텐츠 제작 및 기술 투자 비용이 필수적이며 이를 위한 안정적인 재원이 보장되어야 한다고 재차 강조하였다[26].

디지털 전환은 공영방송의 새로운 책임과 기회를 동시에 제공한다. 연방헌재는 공영방송이 디지털 기술을 통해 다양한 플랫폼에서 접근할 수 있는 콘텐츠를 제공함으로써 국민의 알 권리를 보장해야 한다고 보았다. 공영방송은 기술 혁신과 콘텐츠 다양화를 통해 미디어 환경의 변화에 대응하며 모든 계층의 국민에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공해야 한다고 판시하였다.

4-3 소결: 독일 사례가 주는 정책적 시사점

디지털 미디어 환경은 공영방송의 역할을 기존 방송 플랫폼을 넘어 인터넷, 모바일, 스트리밍 서비스 등 다양한 채널로 확대하도록 요구하고 있다. 독일 공영방송은 안정적인 수신료 기반을 활용해 디지털 콘텐츠 제작, 기술 인프라 개선, 온라인 서비스 확충 등 새로운 환경에 적극적으로 적응하고 있다. 이를 통해 독일 공영방송은 모든 연령층, 특히 젊은 세대와 디지털 소비자에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공하며 민주적 공론장을 형성하고 공익적 기능을 강화하고 있다. 독일은 헌법적 차원에서 공영방송의 지위를 명확히 규정하며 이를 민주주의와 여론 형성의 핵심적 공공기구로 간주한다. 이러한 접근은 공영방송의 역할과 책임을 법적·제도적으로 강화하여 공영방송이 미디어 환경 변화 속에서도 사회적 핵심 역할을 지속하도록 뒷받침한다.

연방헌재는 수신료를 공영방송의 독립성과 공공성을 유지하기 위한 핵심 기제로 규정하며 이를 단순한 재정적 자원이 아닌 헌법적 필수 요소로 간주하고 있다. 수신료는 공영방송이 상업적 광고나 특정 이익단체의 압력에서 벗어나 독립적으로 운영될 수 있는 기반을 제공한다. 독일 공영방송은 수신료를 바탕으로 신뢰할 수 있는 정보를 국민에게 안정적으로 제공하고 있다. 독일의 수신료 책정 과정에서 독립적 기구인 공영방송재정수요조사위원회(KEF)가 방송사의 재정적 필요를 객관적으로 평가하고 권고안을 제시하는 구조는 투명성과 신뢰성을 높이는 동시에 정치적 개입을 배제한다. 이는 공영방송이 디지털 콘텐츠 제작과 기술 혁신에 필요한 재원을 안정적으로 확보하여 새로운 미디어 환경에 적응하고 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있다. 우리나라는 수신료 분리 징수로 인한 납부율 감소와 징수 비용 증대로 인해 공영방송의 재정 안정성이 위협받고 있다. 이는 공영방송의 공익적 기능과 디지털 전환을 위한 투자 여력에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 독일 사례는 재정 안정성과 투명한 수신료 결정 과정을 통해 공영방송의 독립성과 지속 가능성을 확보하는 것이 필수적임을 보여준다.

공영방송은 기술 발전과 미디어 환경 변화로 인해 새로운 도전에 직면하고 있다. 독일은 공영방송의 디지털 콘텐츠 제작과 기술적 투자를 강조하며 미디어 소비 패턴 변화에 적응하고 새로운 세대의 요구를 반영하려고 노력하고 있다. 연방헌재는 디지털 기술과 플랫폼 확장을 공영방송의 지속 가능성을 높이는 필수 조건으로 간주한다. 공영방송은 신뢰할 수 있는 정보를 제공하며 새로운 미디어 소비자를 대상으로 하는 콘텐츠 제작에 투자하고 있다. 이는 공영방송이 디지털 환경에서 경쟁력을 유지하고 정보 제공자로서의 공익적 역할을 지속할 수 있는 중요한 기반이 되고 있다.

독일의 공영방송 모델은 안정적인 재원 확보와 독립성을 바탕으로 디지털 중심의 미디어 환경에서도 공익적 역할을 효과적으로 수행하고 있으며 단순한 정보 제공자를 넘어 민주주의와 사회적 통합을 지원하는 핵심 기구로 기능하고 있다. 우리나라는 수신료 분리 징수로 인해 공영방송이 디지털 콘텐츠와 기술 혁신을 위한 투자를 축소할 위험에 직면해 있다. 재원의 감소는 공영방송의 경쟁력 약화와 새로운 미디어 환경에서 공익적 역할의 축소로 이어질 수 있다. 독일 사례는 디지털 콘텐츠 제작과 기술적 투자를 확대할 수 있는 재원 확보가 공영방송의 지속 가능성과 공공성 강화를 위한 핵심 과제임을 시사한다.

Ⅴ. 우리나라 공영방송을 위한 제언

디지털 미디어 환경은 공영방송에 기존의 정보 전달을 넘어 공론장 형성, 디지털 플랫폼 적응, 신뢰할 수 있는 콘텐츠 제공 등 새로운 역할과 책임을 요구한다. 이를 충실히 수행하기 위해서는 안정적인 재정 기반, 독립성 보장, 디지털 환경에 적합한 운영 체계가 필수적이다. 독일 사례를 바탕으로, 우리나라 공영방송의 지속 가능성과 경쟁력을 강화하기 위한 정책적 제언은 다음과 같다.

5-1 공영방송의 헌법적 위상 강화

국회와 정부는 공영방송의 헌법적 지위를 명확히 하여 법적 안정성을 확보하고 수신료 납부 의무를 명시함으로써 공영방송의 지속 가능성을 보장해야 한다. 급변하는 미디어 환경 속에서 공영방송이 민주적 공론장을 형성하고 다양한 목소리를 반영하기 위해서는 독립성과 공공성을 헌법적 수준에서 보장받아야 한다. 연방헌재는 공영방송의 독립성과 공익적 역할이 기본권인 언론의 자유와 결합된 헌법적 가치임을 공고히 하였다. 공영방송이 민주주의 실현을 위한 핵심적 기능을 수행한다고 판시하며 그 독립성과 공익성을 헌법적으로 보호해야 한다고 보았다. 이는 공영방송이 단순한 정보 전달이 아니라 공적 의사형성을 위한 필수적 매체이며 언론의 자유와 결합된 헌법적 가치임을 의미한다. 헌법상 언론의 자유는 단순한 개인적 권리가 아니라 민주주의를 유지하는 공적 기능을 포함하며 방송은 이를 실현하는 핵심 수단으로 작용한다. 따라서 공영방송의 독립성은 표현의 자유 보장을 넘어 공론장 형성을 위한 헌법적 요구이며 정치적·경제적 개입으로부터 보호되어야 한다[27].

우리나라도 공영방송의 헌법적 위상을 강화하고 수신료 징수 방식의 법률적 근거를 명시해야 한다. 특히 수신료를 단순한 방송 서비스 대가가 아니라 공영방송의 공익적 역할을 수행하기 위한 헌법적 기제로 정의함으로써 국민적 합의와 정당성을 확보할 필요가 있다. 이를 통해 수신료 분리 징수로 발생하는 재정 불안정을 해소하고 공영방송이 안정적으로 운영될 수 있는 제도적 기반을 마련해야 한다. 김현 민주당 의원 등 17명은 시행령으로 개정된 수신료 분리고지를 다시 통합고지로 환원하기 위한 수신료 통합징수 법안(방송법 일부개정법률안, 법률안 번호 2200851, 2024. 6.24.)을 발의했다. 이 법안은 2024년 12월 26일 국회 본회의를 통과했다. 그러나 국회를 통과한 법안은 2025년 1월 21일 최상묵 대통령 권한대행이 재의 요구권을 행사하면서 사실상 무력화되었다. 행정부가 공영방송의 재정적 안정과 독립성을 보장하려는 입법기관의 노력을 저지한 결과로 평가된다. 행정부의 이 같은 결정은 공영방송의 재원 불안을 초래하여 공적 미디어가 시장 논리나 정치적 간섭에 취약해질 가능성을 높였다. 공영방송의 독립성은 권력 감시와 공적 담론 형성을 위한 필수조건으로 수신료 징수 방식을 명확히 하지 못할 경우 정치적 압력에 노출될 위험이 높아질 수 있다. 공영방송의 재정적 불확실성은 이러한 신뢰를 약화시켜 장기적으로 공공 미디어 시스템의 붕괴를 초래할 우려가 있다. 행정부의 이번 결정은 공영방송의 역할과 가치를 약화시키는 결과로 이어질 수 있다. 미디어의 독립성과 지속성을 보장하기 위한 법적, 제도적 방안 마련에 행정부가 보다 적극적인 자세를 보여야 한다.

5-2 수신료 징수 체계와 재정 모델 재구축

디지털 환경에서 공영방송의 지속 가능한 운영을 위해 효율적이고 안정적인 재원 확보 체계를 마련하는 것이 핵심 과제다. 독일의 가구당 부담금 제도는 모든 가구에 고정적인 부담금을 부과하여 징수율을 높이고 납부 대상을 구체화함으로써 공영방송의 재정 안정성을 보장하고 있다. 독일의 징수방식은 한국의 수신료 분리 징수로 인한 납부율 감소와 징수 비용 증가 문제를 해결할 수 있는 중요한 참고 사례다. 우리나라도 가구 단위의 보편적 부담금 체계를 도입하고 디지털 기술을 활용한 자동화된 납부 시스템과 모바일 결제를 포함한 현대적 징수 방식을 적극 도입해야 한다. 이를 통해 징수 비용을 절감하고 납부율을 높이는 한편 국민이 수신료의 필요성을 이해할 수 있도록 홍보와 정책적 지원을 강화해야 한다. 독일 KEF를 모델로 한 독립적인 공영방송 재정 평가 기구의 설립을 고려할 필요가 있다. KEF와 같은 기구는 수신료 사용 내역을 평가하고 재정 운영의 투명성을 보장하며 공익적 역할 수행을 위한 적정 재원 규모를 제안할 수 있다. 이를 통해 공영방송의 재정적 안정성을 정치적 압력으로부터 보호할 수 있을 것이다. 또한 혼합 재원 모델을 도입하여 공영방송의 재원을 다각화하는 방안도 고민해야 한다. 기존 수신료에 더해 정부 보조금, 공공기금 조성, 특정 산업에서의 지원금 부과, 디지털 콘텐츠 구독료, 기부금 등 다양한 재원 확보 방안을 마련함으로써 재정적 자율성을 확보할 수 있다. 스웨덴과 핀란드처럼 일반 세금에 기반한 공공기금을 활용하거나 비영리 단체 및 공공기관과의 협력을 통해 재정을 다각화함으로써 디지털 콘텐츠 제작과 기술 투자에 필요한 추가 재원을 확보할 수 있다.

5-3 디지털 콘텐츠 제작과 기술 투자 확대

공영방송의 경쟁력을 강화하기 위해서는 디지털 콘텐츠 제작과 기술적 투자를 대폭 확대하는 것이 필수적이다. 디지털 환경은 공영방송이 기존 방송 플랫폼을 넘어 새로운 미디어 채널에서의 경쟁력을 확보할 것을 요구하고 있다. 공영방송은 젊은 세대의 관심을 끌 수 있는 숏폼 콘텐츠, 교육적이고 공익적인 프로그램, 그리고 지역적·문화적 다양성을 반영한 콘텐츠를 제작하여 상업 미디어와 차별화를 도모해야 한다. 특히, 공익적 콘텐츠는 상업적 이윤 추구에서 벗어나 공공의 가치를 실현하는 데 중요한 역할을 하므로, 이를 지속적으로 강화할 필요가 있다. 독일 공영방송의 사례는 이러한 방향성을 뒷받침하는 중요한 참고가 된다. 독일의 공영방송은 가구당 수신료를 안정적인 재원으로 활용하여 디지털 콘텐츠 제작, 기술 인프라 개선, 플랫폼 확장에 투자해 왔다. 독일 공영방송은 젊은 세대와 디지털 네이티브 세대에게 효과적으로 접근하며 신뢰할 수 있는 정보 제공자로서의 입지를 공고히 하고 있다. 한국 공영방송도 독일의 사례를 참고하여 디지털 콘텐츠 제작 역량을 강화하고, 기술적 투자를 확대할 필요가 있다.

또한, 독립적인 OTT 플랫폼을 개발하고 기존 플랫폼과의 협력을 통해 공영방송 콘텐츠의 접근성을 높이는 것이 중요하다. 이러한 디지털 플랫폼 전략은 공영방송이 새로운 소비자층, 특히 디지털 네이티브 세대에게 도달할 수 있는 핵심적인 수단으로 작용하며 구독형 서비스, 광고 기반 무료 서비스 등 다양한 수익 모델의 도입을 시도할 수 있는 계기가 될 것이다. 아울러 시청자 데이터를 분석하고 이를 기반으로 사용자 맞춤형 콘텐츠를 제공할 수 있는 AI 기술을 도입함으로써 시청자 충성도를 높이고 콘텐츠 개발의 효율성을 강화하는 방안도 필요하다. 데이터 기반의 맞춤형 추천 시스템은 디지털 미디어에 익숙한 시청자들의 개별적이고 다변화된 요구를 충족시킬 수 있는 핵심 도구로 공영방송의 콘텐츠 소비를 촉진하고 시청자 경험을 향상시킬 것이다. 더불어 고해상도 스트리밍, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 첨단 기술을 활용해 공영방송 콘텐츠의 몰입도를 높이는 한편 모바일 최적화 기술과 애플리케이션 개발을 통해 다양한 디지털 디바이스에서의 접근성을 높여야 한다. 이와 함께, 공영방송은 국제적 경쟁력을 확보하기 위한 전략도 모색해야 한다. 독일 공영방송은 유럽 내에서의 공공적 역할을 강화하며 글로벌 콘텐츠 시장에서도 경쟁력을 확보하고 있다. 한국 공영방송 역시 한류 콘텐츠와 연계하여 국제 시장에 진출하는 한편 글로벌 OTT 플랫폼과 협력 프로젝트를 추진함으로써 국제적 입지를 강화할 수 있다. 이를 통해 공영방송은 한국의 문화적 영향력을 확대하고 공공성을 기반으로 한 콘텐츠의 가치를 세계적으로 인정받는 기회를 마련할 수 있다.

독일 공영방송이 수신료를 활용하여 디지털 전환에 성공적으로 투자한 사례는 한국이 새로운 미디어 환경의 도전에 대응하는 데 중요한 참고가 된다. 이러한 방안들은 공영방송이 단순히 변화에 적응하는 것을 넘어 적극적으로 혁신하고 공익적 역할을 강화할 수 있는 기반을 제공할 것이다. 공영방송은 안정적인 재정 지원과 기술적 투자를 바탕으로 디지털 미디어 환경에서 새로운 가능성을 모색하며 공공성과 경쟁력을 동시에 실현해야 할 것이다. 공영방송의 지속 가능성을 보장하기 위해서는 헌법적 위상 강화를 통해 독립성과 공익성을 확립하고, 효율적인 수신료 징수 체계와 재정 모델을 구축하며, 디지털 콘텐츠 제작과 기술 투자에 집중해야 한다. 독일 사례는 한국 공영방송이 변화하는 미디어 환경에 대응하고 민주적 공론장을 형성하며 국민의 신뢰를 강화하는 핵심적 역할을 수행할 수 있는 방향을 제시하고 있다.

Ⅵ. 결 론

디지털 미디어 중심 시대는 정보 과잉과 허위 정보의 증가로 인해 신뢰할 수 있는 정보를 제공하는 공영방송의 역할을 더욱 중요하게 만들었다. 공영방송은 민주적 공론장을 형성하고 사회적 약자를 대변하며 공익적 가치를 실현하는 핵심 매체로 기능해야 한다. 이를 위해 공영방송은 정치적·상업적 압력으로부터 독립성을 유지하고 신뢰성 높은 콘텐츠를 제공하기 위한 안정적 재정 기반을 확보해야 한다.

본 연구는 우리나라의 수신료 분리 징수 정책이 납부율 감소와 징수 비용 증가를 초래하여 공영방송의 재정 안정성을 위협하고 있으며 이로 인해 공익적 역할 수행이 위축되고 있음을 실증적으로 분석하였다. 반면, 독일은 수신료를 공영방송의 헌법적 필수 요소로 인정하며 독립성과 공공성을 안정적으로 유지하고 있다. 연방헌법재판소는 공영방송을 민주주의의 핵심 공공기관으로 간주하고 수신료가 정치적 간섭 없이 공익적 목적으로 사용되어야 한다는 원칙을 확립하였다. 이러한 비교 분석을 바탕으로 독일 사례를 정책적 참고 모델로 제시한 것은 수신료 제도의 헌법적 정당성과 제도 설계 방식에 있어 구체적인 시사점을 제공하기 때문이다. 한국과 독일의 방송 행정 체계, 수신료 징수 구조, 헌법재판소의 판단 시기와 내용 등에서 차이가 있음에도 불구하고 독일의 제도는 공영방송의 독립성과 재정 안정성이라는 보편적 가치 실현을 위한 헌법적 접근 방식으로서 중요한 교훈을 제공한다. 따라서 다음과 같은 제도 개선 방향을 제안한다.

첫째, 수신료의 헌법적 지위를 명확히 하고, 공영방송의 독립성과 공공성을 보장하는 원칙을 헌법 또는 준헌법적 수준의 법률에 명시할 필요가 있다. 이는 공영방송을 정치적·경제적 압력으로부터 독립시켜 민주적 여론 형성과 사회적 통합이라는 헌법적 기능을 안정적으로 수행하게 하는 법적 기반이 될 수 있다. 둘째, 국민 모두가 공영방송의 공적 서비스 혜택을 누릴 수 있도록 가구 단위의 보편적 부담금 체계 도입을 검토하고 독일의 공영방송재정수요조사위원회(KEF)와 같은 독립적 재정 평가 기구를 설치하여 수신료 책정 및 운용 과정의 객관성과 투명성을 확보할 필요가 있다. 이를 통해 수신료 결정에 대한 국민의 신뢰를 제고하고, 정치적 개입을 원천적으로 차단할 수 있다. 셋째, 디지털 전환에 따른 방송 환경 변화에 능동적으로 대응하기 위해 수신료를 공영방송의 디지털 콘텐츠 제작과 기술 인프라 확충에 전략적으로 투자해야 한다. 이를 통해 공영방송은 다양한 플랫폼에서 모든 세대와 계층을 대상으로 고품질 공익 콘텐츠를 제공하고 디지털 미디어 환경에 걸맞은 공공성과 경쟁력을 확보할 수 있다.

본 연구는 독일 단일 사례를 중심으로 비교 분석을 수행하였다. 이는 한국과 독일이 모두 공영방송 제도와 헌법재판소 체계를 공통적으로 갖추고 있어 제도적 유사성을 바탕으로 한 비교가 가능하며 동시에 운영 방식과 헌법적 해석의 차이를 뚜렷하게 드러낼 수 있기 때문이다. 이러한 설정은 분석의 초점을 명확히 하고 공영방송 재정 위기에 대한 헌법적 대응 방식의 차이를 심층적으로 조망하는 데 효과적이었다. 다만, 향후 연구에서는 영국, 일본, 프랑스 등 다양한 제도 유형을 갖춘 국가들을 포함하여 보다 일반화된 시사점과 정책적 모델을 도출하는 방향으로 분석을 확장할 수 있을 것이다. 이러한 확장 연구는 본 연구의 한계를 보완하고 공영방송의 헌법적 정당성과 제도적 지속 가능성을 다양한 국가적 맥락에서 검토하는 데 기여할 수 있다.

공영방송은 오늘날에도 정보의 신뢰성과 공공성을 기반으로 민주주의와 사회적 통합을 실현하는 핵심 제도로 기능해야 한다. 단순한 콘텐츠 공급자가 아니라 민주주의를 유지하는 공적 기반으로서의 책무를 수행해야 한다는 점에서 그 재정적 기반은 안정적이고 정치적 독립성을 보장받는 방식으로 유지되어야 한다. 본 연구가 제시한 독일 사례와 헌법적 시사점은 이러한 방향성을 제도적으로 뒷받침할 수 있는 출발점이 될 수 있다. 우리나라 공영방송이 헌법적 정당성과 제도적 지속 가능성을 갖춘 형태로 재정립되어 디지털 중심의 미디어 환경에서도 국민에게 신뢰받는 공적 미디어로 기능하길 기대한다.

References

- Y. C. Jung and Y. H. Kim, Survey on Broadcast Media Usage Behavior 2023, Korea Communications Commission, 2023.

- W. J. Choi, “The Meaning, Function, and Decision-Making Process of the Broadcasting Fee in German Public Broadcasting,” Comparative Law Issue Analysis, Vol. 3, pp. 90-103, June 2009.

- U. H. Lee, “Untersuchung über die Rundfunkentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,” Public Law Journal, Vol. 5, No. 3, pp. 381-409, 2004.

-

T. Syvertsen, “Challenges to Public Television in the Era of Convergence and Commercialization,” Television & New Media, Vol. 4, No. 2, pp. 155-175, May 2003.

[https://doi.org/10.1177/1527476402250683]

- C. S. Yoo, “The Convergence of Broadcasting and Telephony: Legal and Regulatory Issues,” Communications & Convergence Review, Vol. 1, No. 1, pp. 44-55, 2009.

- K. Hwang, “The Public Broadcasting’s Role and Regulatory System at Media Convergence Environment,” Journal of Law & Economic Ragulation, Vol. 3, No. 2, pp. 224-247, November 2010.

- J. B. Bang and J. C. Kim, “A Study on the Recognition of Public Values and Roles of Korea’s Public Broadcasting in the Digital Age : Differences among Organizational Groups,” Korean Journal of Broadcasting and Telecommunication Studies, Vol. 20, No. 1, pp. 96-138, 2006.

-

I. Katsirea, “Who Is Afraid of Public Service Broadcasting? The Digital Future of an Age-Old Institution Under Threat,” Yearbook of European Law, Vol. 31, No. 1, pp. 416-451, 2012.

[https://doi.org/10.1093/yel/yes005]

- E. G. de Torres, J. M. Legorburu, D. P. Valcárce, C. E. Bolós, M. Horowitz, et al., Public Service Media in Europe: Between the Fourth Estate and the Fifth Power, Public Value Texte 26, RIPE@2022, 2022.

- T. Carney, S. Gardner, M. Gonzalez, M. Kramer, B. O’Donovan, B. Levin, and A. Ragusea, Public Broadcasting: Its Past and Its Future, Knight Foundation, December 2017.

-

M. Debrett, “Riding the Wave: Public Service Television in the Multi-Platform Era.” Media, Culture & Society, Vol. 31, No. 5, pp. 807-827, 2009.

[https://doi.org/10.1177/0163443709339466]

- H. Taisto, “Broadcasting in the Post-Broadcast Era: The Relationship between Technology and Institution in the Development of Public Service Media,” RIPE 2015, pp. 31-46, 2016.

-

J. W. Park, T. Y. Lee, and W. J. Choi, “A Review of the Constitutional Court’s Dismissal of the TV License Fee Unconstitutionality Case (2023 Hun-Ma 862) : Focusing on Violations of the Principle of Statutory Reservation and Excesses of Legislative Discretion,” Korean Journal of Communication & Information, No. 128, pp. 73-102, December 2024.

[https://doi.org/10.46407/kjci.2024.12.128.73]

- Constitutional Court of Korea, “2023Hun-Ma820, 2023Hun-Ma862 (consolidated), Constitutional Complaint Regarding the Separation of License Fees,” May 2024.

- D. S. Kim, “Issues regarding the Constitutional Court's Decision on the Case of ‘Separate Collection of KBS License Fees’ (2023Hun-Ma862),” Paper Presented at the 2024 Autumn Conference of the Korean Society for Journalism and Communication Studies, Kongju National University, Chungnam, October 2024.

- Korean Broadcasting System (KBS), 2023 Annual Management Evaluation Report, pp. 23-24, 2024.

- S. Y. Park, “A Study on the Legal Nature of TV License Fees and the Financing of Public Broadcasting,” Law, Vol. 43, No. 1, pp. 409-412, 2002.

- L. Jutta, The Federal Constitutional Court of Germany, N. C. Jeong, trans. Korea University Press, 2007.

- S. C. Ko, “Freedom of Broadcasting and the Relief of Regulations in the Digital Era : Focusing on the German Federal Constitutional Court Decision for the Broadcasting Contents,” Korean Journal of Social Theory, No. 28, pp. 39-69, 2005.

- BVerfG, Urteil vom 27. Juli 1971 - 1 BvR 47/68, BVerfGE 31, 314 ff.

- BVerfG, Urteil des Ersten Senats vom 22. Februar 1994 -1 BvL 30/88, BVerfGE 90, 60.

- BVerfG, Urteil vom 24. November 1987, BVerfGE 74, 297.

- S. C. Ko, “A Study on the Overcoming of the Legal Limits and the Status-Consolidating of the Online Services of the German Public Broadcasting System as the Third Media,” Korean Journal of Communication & Information, Vol. 47, No. 3, pp. 74-95, 2009.

- BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 11. September 2007 - 1 BvR 2270/05, 1 BvR 809/06, 1 BvR 830/06, BVerfGE 119, 181.

- BVerfG, “Urteil vom 18. Juli 2018, Az. 1 BvR 1675/16 u.a.,” BVerfGE, vol. 149, p. 222.

- BVerfG, Beschluss des Ersten Senats vom 20. Juli 2021 – 1 BvR 2756/20, 1 BvR 2777/20, 1 BvR 2775/20, BVerfGE 159, 215.

- W. J. Choi, “Rundfunk als verfassungsrechtlicher Begriff,” Public Law Journal, Vol. 5, No. 3, pp. 269-297, 2004.

저자소개

2015년:한국방송통신대학교 대학원(경영학석사)

2021년:서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 박사과정 수료

1993년∼현 재: KBS 홍보실, 제주방송총국, 라디오편성기획부

2018년∼현 재: 서울과학기술대학교 IT정책전문대학원 박사과정

※관심분야:공영방송, 뉴미디어, 디지털 플랫폼