이동 경험과 콘텐츠 경험이 접목된 모빌리티 기반 차세대 내비게이션 서비스

Copyright ⓒ 2024 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 MaaS의 발전에 따라 모빌리티 간 끊김이 없는 이동 경험이 더욱 중요시되는 시점에 맞춰 이동, 대기, 환승과 같은 이동 경험과 사용자의 이동 목적별 콘텐츠 경험이 접목된 모빌리티 기반 차세대 내비게이션 서비스를 제안하는 데 목적이 있다. 연구 방법으로는 MaaS 개념 및 활성 방안 분석, 5개 콘텐츠 연계 내비게이션 사례분석, 4개 내비게이션 디바이스 분석을 수행하였다. 이후 55명의 사용자 조사를 통해 취미를 위해 이동하고자 하는 이동 행태, 그리고 사진, 메모를 통해 취미 경험을 물리적 공간 위에 공유하고자 하는 행태를 파악하였다. 이를 바탕으로 물리적 경로 위에 AR 콘텐츠를 올려 공유할 수 있고, 해당 경로를 지날 때 다른 사용자가 올린 콘텐츠를 윈드실드 디스플레이로 시청할 수 있는 내비게이션 서비스를 제안하였다. 5단계 고객 여정 지도 기반 핵심 프로토타입 디자인을 제작 후 전시하였으며 관람객으로부터 서비스 유용성에 대한 답변을 경청하였다.

Abstract

This paper proposes a next-generation mobility-based navigation service that integrates the user's mobility experience, such as moving, waiting, and transferring, with content experiences tailored to their mobility purposes, aligning with the growing importance of seamless mobility experiences as Mobility as a Service (MaaS) develops. The research methodology involved analyzing the concept and activation strategies of MaaS, examining five case studies of navigation connected with content, and analyzing four types of navigation devices. Subsequently, through a survey of 55 users, this study identified travel patterns for hobby-related purposes and behaviors aimed at sharing hobby experiences in physical spaces through photos and notes. Based on this, a new navigation service that allows users to overlay AR content onto physical routes for sharing is proposed. When passing along these routes, users can view content shared by others through a windshield display. A prototype design was created based on a five-stage customer journey map and showcased at an exhibition, where feedback on the service's usefulness was gathered from visitors.

Keywords:

Travel Experience, Content Experience, Mobility, Next-Generation Navigation Service, Augmented Reality키워드:

이동 경험, 콘텐츠 경험, 모빌리티, 차세대 내비게이션 서비스, 증강현실Ⅰ. 서 론

1-1 연구 배경 및 목적

MaaS (Mobility as a Service)는 통합 교통 서비스를 의미하는 서비스로서의 이동 수단 개념으로, 미래 모빌리티(Mobility) 콘셉트의 핵심 키워드이다. 현재 우리나라 국토교통부는 2027년까지 완전 자율 주행 4단계 실용화를 목표로 두고 있으며, 2025년까지 MaaS의 최초 상용화를 목표하고 있다. 이 계획은 기존 지상 및 지하 대중교통뿐만 아니라, 도심 항공 모빌리티(UAM, Urban Air Mobility)와 목적 기반 모빌리티(PBV, Purpose Built Vehicle)의 개발을 통해, 상공, 지상, 지하의 교통수단을 끊김이 없이 연결하여 이동의 편리함을 제공하는 것을 목표로 한다. 또한, 자율주행 단계별 기술의 고도화에 따라 기존 여러 대중교통 수단도 완전 자율 주행 4단계를 목표로 점차 전환되고 있으며, 이에 따라 이동 중 유의미한 시간을 보낼 수 있도록 도와주는 콘텐츠에 관한 연구도 활발히 진행 중이다. 그러나 MaaS의 발전에 따라 모빌리티 간 끊김이 없는 이동 경험이 더욱 중요시됨에도 불구하고 대부분의 선행 연구는 주로 개별 모빌리티 내 콘텐츠 소비 경험 쪽의 시나리오에 집중되어 있다. 즉, 이동, 대기 환승과 같이 전체 이동 과정을 조망하며 사용자 이동 경로 기반으로 모빌리티 간 연결성을 고려한 콘텐츠 소비 경험과 관련된 선행 연구는 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 UAM과 PBV를 포함한 대중교통을 종합하는 전국 단위의 MaaS 구현과 완전 자율주행이 실현될 2035년을 기준으로 한다[1]. 주 경제활동을 담당하게 될 Z세대를 대상으로 여러 교통수단을 연계해 끊김이 없는 이동 경험을 제공하는 미래 모빌리티 기반 내비게이션 플랫폼 및 앱 서비스를 제안하는 것을 목적으로 한다.

1-2 연구 범위 및 방법

본 연구는 MaaS의 4단계 환경에서 이동 경험을 이어주는 모빌리티 환경을 만들기 위해, 기존 물리적인 길과 이동 시간이 연동된 콘텐츠를 제공하는 것과 같이 미래 모빌리티 기반 차세대 내비게이션 서비스를 기획하고, 프로토타입으로 제작하는 디자인 제안 연구를 중심 범위로 한다. 이를 위해 자율주행 5단계인 완전 자율주행 상황을 상정한 미래 시나리오를 바탕으로, 취미를 중심으로 이동하는 Z세대 사용자들의 최근 이동 특성을 고려하여 연구를 진행한다. 연구 방법은 다음과 같다. 첫째, 선행 연구 및 사례분석을 통해 MaaS 및 모빌리티 기술에 대한 개념을 이해한다. 둘째, 인터뷰와 설문 조사를 통해 변화하고 있는 이동 목적과 모빌리티 탑승 시 이동, 대기, 환승 과정에서 사용자의 행태를 파악하고자 한다. 또한, Z세대의 이동 목적 변화를 고려하여 차세대 내비게이션의 역할을 발견한다. 이를 바탕으로 내비게이션과 결합할 콘텐츠를 유형화함으로써 서비스의 차별화 지점을 발견한다. 셋째, 콘텐츠와 결합한 내비게이션의 시각화 체계를 구축한다. 넷째, 시각화를 통해 제안된 차세대 내비게이션 서비스를 구체화하고 동적 프로토타입 제작을 통해 서비스 핵심 가치를 고도화한다. 이후 본 연구의 도출 결과를 바탕으로 결론 및 한계점을 제시한다.

Ⅱ. MaaS 개념 및 내비게이션 분석

2-1 MaaS의 정의 및 활성화 방안

MaaS는 공공과 민간의 여러 교통수단을 통합하여 사용자 요구에 맞는 최적의 경로와 수단을 추천해 줄 수 있는 통합 교통 서비스이다. 자율주행과 ICT, 초고속 연결망의 발전을 기반으로 한 MaaS는 하나의 통합 플랫폼에서 모빌리티 검색, 예약, 결제를 가능하게 한다. MaaS는 통합 수준별 1에서 4단계로 나뉜다[2]. 1단계는 교통수단별 이용 요금과 경로 정보를 한 번에 보여주는 ‘정보 통합’ 단계이다. 2단계는 교통수단별 예약과 승차권 발매, 결제를 한 번에 처리할 수 있는 ‘예약과 결제의 통합’ 단계이다. 3단계는 패스를 통해 다른 교통 옵션을 제공함으로써 구독 개념을 제공한다. 이를 통해 각종 교통수단에 대한 접근성이 향상되는 만큼 앞으로 자동차는 소유에서 공유의 개념으로 변화된다. 4단계는 사회적 목표 통합으로, 모빌리티의 수요와 공급을 연계하는 것을 넘어 기후 변화 대응과 공공 서비스 등으로 확장되는 수준을 의미한다. 4단계에서는 공유 차량의 사용 증가로 교통 체증과 대기 오염 같은 사회적 문제를 해결할 뿐만 아니라, 쇼핑이나 영화 감상 등 차량과 다양한 서비스를 연계하여 이동 중에도 콘텐츠를 소비할 수 있게 된다[3]. 현재 국내는 3단계를 목표로 K 교통 패스를 제작 준비 중이며 통합 모빌리티 서비스 외에도 다양한 콘텐츠를 연계할 전망이다[4].

그림 1은 MaaS 서비스의 활성화 방안에 관한 선행 사례 분석으로, 커뮤니티 기능 및 콘텐츠를 MaaS 서비스와 연계하여 개인의 새로운 이동 패턴을 제안하는 서비스를 대상으로 분석하였다. 그림 1의 1-1은 강릉시의 시범 사업인 미래형 환승센터(MaaS station)에 대한 내용으로 여행객과 지역 상권을 연결한 ‘관광형 MaaS’ 관련 구상안이다. 미래형 환승센터는 기존 환승센터에서 더 나아가 철도, 버스, 택시를 연계한 자율주행 모빌리티, 수요 응답형 교통수단인 DRT(Demand Responsive Transport), 개인형 이동 수단인 PM(Personal Mobility), UAM의 미래 모빌리티를 연계한 환승센터를 말한다[5]. 이처럼 환승센터는 근무, 생활, 쇼핑과 같은 복합 시설을 지원함으로써 지역 거점 중심지로 설계될 수 있으며, 강릉시의 경우 이용객에게 효율적인 환승 경험과 상업 편의 시설을 제공하기 위해 관광형 MaaS를 제작할 예정이다[6]. 1-2는 현대자동차가 2020 CES에서 소개한 환승센터 시나리오 제안으로 환승센터와 PBV가 결합한 커뮤니티 기능으로서의 다채로운 라이프 스타일을 담고 있다. 해당 시나리오에서 환승센터는 용도에 따라 카페, 식당, 병원과 같은 시설로 변환할 수 있는 PBV와 결합하여 확장되며, 이용객들은 PBV와 환승센터를 오가며 새로운 이동 경험을 즐길 수 있다[7]. 1-3은 카카오모빌리티 사례로 고객 성향별 맞춤형 여정을 제안했다. 카카오모빌리티는 MaaS 서비스를 통해 대중교통뿐만 아니라 PBV, UAM과 같은 미래 모빌리티를 모바일 앱으로 한 번에 호출할 수 있는 시나리오를 제안했으며[8] 이때 최소 시간, 최소 환승뿐만 아니라 환경 오염이 없는 이동, 새로운 모빌리티 수단 체험과 같은 새로운 기준을 제시하여 맞춤 경로 시나리오 기반 MaaS 서비스를 제안하였다[9]. 이처럼 사용자는 목적에 따라 이동 경로를 자유롭게 선택할 수 있게 되었으며, 기존에 모빌리티를 예약할 때 고려하던 시간과 환승 횟수 외에도, 이동 중 즐길 수 있는 콘텐츠와 모빌리티 종류가 새로운 기준이 될 수 있게 되었다. 더 나아가 환승센터까지 연계한다면 이동 중뿐만 아니라 환승 과정에서도 사용자의 이동 목적에 알맞은 콘텐츠를 제공해 더욱 끊김이 없는 이동 경험을 제공할 수 있을 것으로 예상한다. 따라서 본 연구는 여러 콘텐츠를 제공해 줄 수 있는 PBV와 Mobility Hub의 인프라를 활용해 새로운 모빌리티 서비스를 제공하고자 한다.

2-2 콘텐츠가 접목된 내비게이션 및 인포테인먼트 분석

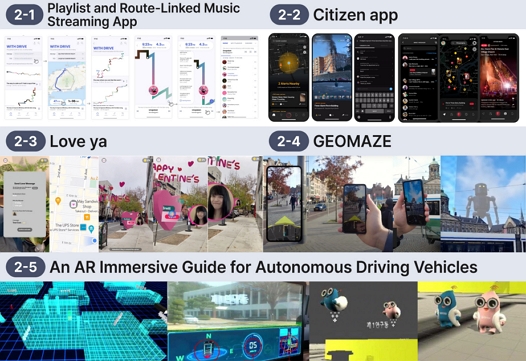

그림 2는 길에 콘텐츠를 접목해 새로운 내비게이션 서비스를 제안한 선행 사례를 분석한 내용이다. 그림 2의 2-1은 길과 음악을 결합하여 음악을 추천해 주는 플레이 리스트와 결합한 내비게이션 서비스이다. 경로의 소요 시간과 사용자 상황에 맞춰 플레이 리스트화된 길 목록을 추천해 준다. 이를 통해 사용자의 주행 시간 및 상황 최적화 기반 음악 감상 경험을 제공해 준다[10]. 2-2는 지도와 SNS 기능을 결합한 ‘Citizen app’이라는 앱이다. 사용자는 특정 지역에 문제가 발생하면 지도에 현황을 공유할 수 있으며, 다른 사용자는 해당 정보를 보면서 경로를 변경할 수 있다[11]. 지도 위 AR(Augmented Reality) 콘텐츠를 제시한 사례도 다수 존재하는데, 2-3의 Love ya는 밸런타인데이를 주제로 진행된 AR 프로젝트이다. 사용자가 메시지를 작성해 원하는 지도 위치에 올릴 수 있다. 편지 수신자는 해당 위치로 이동하면 AR 편지 아이콘을 발견할 수 있다. 아이콘을 탭 하면 편지에 첨부된 이미지와 텍스트가 공간 위에 증강된다[12]. 2-4는 GEOMAZE는 도시의 거리를 소통형 미로로 구성한 AR 프로젝트로, 지역 명소의 역사를 재미있게 이해할 수 있도록 설계되었다. 사용자는 출발 지점에서 도착 지점까지 증강된 가상 경로와 평면 내비게이션의 안내를 따라 이동하며, 실제 랜드마크에 증강된 여행 정보를 탐색하고 숨겨진 보물을 찾을 수 있다[13]. 2-5는 길 위의 AR 콘텐츠와 자율주행 이동을 결합한 구체적인 콘텐츠 경험 방식을 제안하는 자율주행 차량을 위한 증강현실 실감형 가이드다. 2차원 도로 정보를 기반으로 3차원 환경을 구축해 AR 콘텐츠와 상호작용을 할 수 있도록 설계되었다. 차량의 주행 방향과 속도 정보를 실시간으로 입력해 3차원 맵에 반영하고 투명 디스플레이에 차량 위치를 표시한다. 그리고 Unity 3D를 활용하여 사용자 이벤트에 따라 차량 위치와 상호작용 가능한 실시간 인터랙티브 콘텐츠 시스템을 제공한다[14]. 이러한 선행 사례들은 길과 콘텐츠를 연결하여 길에 새로운 의미를 부여하고, 사람들이 해당 길을 지날 때 업로드된 콘텐츠를 함께 소비할 수 있는 서비스를 제안하고 있다. 본 연구도 음악, SNS, AR과 같은 콘텐츠를 미래 모빌리티의 내비게이션 길 위에 연동하여 콘텐츠화된 길을 형성하며, 사용자가 이동 중에도 유익한 시간을 갖도록 이동 목적 맞춤형 서비스를 제공하고자 한다.

2-3 내비게이션 디바이스 사례 분석

그림 3은 모빌리티 환경에서 사용자가 즐길 수 있는 인포테인먼트 서비스(IVI; in-vehicle infotainment)와 콘텐츠 몰입도를 높여주는 모빌리티 내 디스플레이에 관한 선행 연구 내용이다. 모건 스탠리의 연구 결과에 따르면 차량에서 보내는 시간은 2030년에는 연간 7천500억 시간, 2040년에는 거의 1조 2천억 시간으로 급증할 것으로 전망했다[15]. 이에 따라 탑승자에게 정보 및 즐길 거리를 제공하는 차량용 인포테인먼트(infotainment) 기술이 주목받고 있는데, 이 인포테인먼트 용어는 주행에 필요한 정보(Information)와 주행 중에 즐기는 오락(entertainment)을 결합한 신조어이다[16]. 차량용 인포테인먼트는 내비게이션 기능, 텔레매틱스(telematics), 커넥티비티(connectivity) 기능을 포함하며, 사용자의 요구에 맞게 라이브 오디오 스트리밍과 같은 엔터테인먼트 서비스를 결합하고 있다[17]. 그림 3의 3-1은 BMW가 CES 2022에서 선보인 31인치 스크린으로 초대형 인포테인먼트 시스템이 탑재되어 있다[18]. 뒤 좌석에 탑재된 시어터 슬라이딩 스크린는 평소 천장에 숨겨져 있다가 필요할 때 비디오를 스트리밍하거나 게임과 음악을 즐길 수 있으며 정보를 찾아볼 수 있다. 3-2는 LG디스플레이가 CES 2024에서 제공한 차량 뒤 자석에 설치된 32인치 슬라이딩 OLED(organic light emitting diodes) 디스플레이이며 필요에 따라 화면을 확장하여 사용할 수 있다[19]. 3-3은 상용화된 투명 디스플레이의 사례로, 2022년에 출시된 Audi Q4 e-tron의 증강현실 헤드업 디스플레이(AR HUD)다. 차량의 윈드실드(Wind Shield)에 AR 정보를 표시하며, 실제 외부 세계와 중첩된 정보를 실시간으로 제공한다. 운전자로부터 약 10m 앞에 정보가 떠 있는 것처럼 보이도록 설계되었고, 초점 거리에서 70인치 TV 크기로 나타난다. 이를 통해 시각적 혼란을 최소화하며 실시간 경로를 안내한다 [20]. 3-4는 현대자동차가 CES 2024에서 선보인 퍼스널 모빌리티 Dice로 전면 윈드 실드와 사이드 윈도우(Side Window)의 3면 유리창을 투명 OLED로 활용하고 있다. 이 Dice는 탑승자의 취향과 이동 목적에 따라 스마트폰 연동 후 3개 화면에 콘텐츠를 증강하여 맞춤형 공간으로 변화시켜 주며 관광지, POI(points of interest) 안내 정보를 증강하여 맞춤 여정을 제공해 준다[21]. 이처럼 여러 모빌리티 및 디스플레이 제조사들은 OLED 및 투명 디스플레이를 활용해 이동 경험을 즐길 수 있는 확장 콘텐츠 소비형 인포테인먼트 서비스를 지속 개발 중이다. 본 연구도 사용자가 이동 중에 끊임없이 콘텐츠를 즐길 수 있도록 큰 틀의 서비스 방향성은 맞추되 상대적으로 선행 연구가 부족한 내비게이션과 인포테인먼트, AR이 연동된 서비스를 제안하고자 한다.

2-4 이동 행태 분석

MaaS 서비스를 위한 새로운 콘텐츠를 발굴하기 위해 2023년 한국 관광공사의 통계자료를 활용해 이동 행태를 분석하였다. 그 결과, 코로나19 팬데믹 이후 주목할 만한 이동 행태 변화 중 하나는 관심사와 취미에 따른 이동이다. 2023년에는 억눌렸던 여행 수요가 정상화되면서, 일상 속 개인 관심사나 취향에 맞는 경험을 추구하며 다양한 테마의 여행을 통해 현재의 행복을 만끽하려는 트렌드가 형성되었다. 특히 2023년 한국 관광공사에서 15세 이상 소비자 1,003명을 대상으로 시행한 설문 조사를 보면 응답자의 63.6%의 취미 여행 의향이 있다고 답했다. 그중 취미 관련 축제/이벤트 방문이 가장 선호되는 유형이며 같은 취미를 공유하는 사람들과 여행을 떠나 취미 활동을 즐기는 방식도 선호되고 있음을 알 수 있다. 특히 응답자의 75.2%는 여행 과정을 온라인상에 기록하며, 그중 43.8%는 SNS에, 그리고 18.1%는 숏폼 미디어 플랫폼에 여행 중의 경험을 공유하는 것으로 나타났다[22]. 이 결과를 바탕으로 본 연구의 중심 사용자는 개인 관심사나 취미를 위해 이동하는 대상자로 하고자 하며, 이동 목적에 맞는 콘텐츠 제공 및 소통 기능 제공을 통해 이동 간 끊김이 없는 콘텐츠 소비 경험을 이어주고자 한다.

Ⅲ. 이동 경험과 물리적 길의 연계

3-1 이동 중 콘텐츠 소비 및 소통 방식에 관한 설문 조사

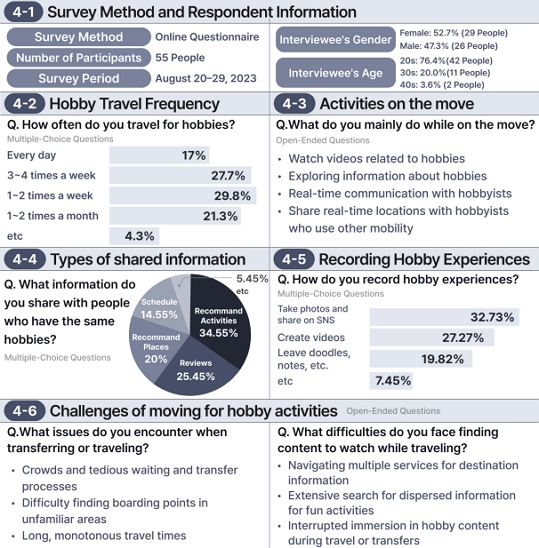

그림 4는 사용자의 취미 활동을 위한 이동 중 활동 내용 파악을 위해 진행한 온라인 설문 조사 분석 결과이다. 그림 4의 4-1과 같이 온라인 설문 조사 방법으로 2023년 8월 20일~29일까지 시행하였으며 2030세대 총 55명 중 여성 29명, 남성 26명으로 구성되어 있다. 여행 횟수는 4-2와 같이 일주일에 1~2번이 29.8%로 가장 많았고, 3~4번이 27.7%로 다음 순위 답변이었다. 4-3은 취미 활동을 위한 이동 중 행태에 대한 답변으로 취미 관련 영상 및 정보를 찾아봤으며, 실시간으로 취미 모임원들과 소통한다고 답했다. 특히 이들은 취미 모임원들과 다른 교통수단을 이용하더라도 메신저로 실시간 위치를 공유하며, 취미 관련 대화를 나누는 행태를 보였다. 가령 야구 경기장을 가는 중 선수 광고판을 촬영하여 다른 사용자들에게 공유하거나 릴레이 형식으로 인증 사진을 남기는 사례도 있었다. 4-4는 취미 정보 공유 유형에 대한 답변으로 추천 활동이 34.55%로 가장 많았고, 활동 후기가 25.45%로 두 번째로 많았다. 4-5는 취미 경험 기록 방식에 대한 답변으로 사진을 찍어 SNS에 공유하고자 한다는 답변이 32.73%로 가장 많았고, 영상으로 기록한다는 답변이 27.27%로 다음 순위였으며, 관련한 공간에 메모나 낙서를 남긴다는 답변이 19.82%로 다음 순위였다. 가령 콘서트장으로 가는 지하철에 걸려있는 연예인 광고판 위에 응원 메시지 메모를 남기는 예도 있었다. 4-6은 취미 활동을 위한 이동 중 어려움에 대한 답변이다. 이동과 관련한 어려움으로는, 단조롭게 긴 주행 시간과 대기, 환승 과정의 지루함과 처음 가는 지역에서 차량 탑승 위치 찾기의 어려움을 답했다. 콘텐츠 탐색 및 시청과 관련된 어려움은 도착지 주변 정보를 얻기 위해 여러 플랫폼을 오가야하고, 취미 활동 콘텐츠 정보는 분산되어 있어 정보 찾기의 어려움이 있다고 답했다. 또한, 이동과 환승 등의 과정에서 취미 콘텐츠를 몰입해서 보다가 끊어지는 것이 아쉽다고 답했다. 이처럼 취미와 관심사의 목적이 비슷한 대상자는 이동 중에도 끊김이 없이 여행 과정을 기록하고 다른 사람들과 공유하며 소통하고 싶어 한다는 것을 알 수 있었다. 따라서 본 연구는 설문 조사 결과를 바탕으로 공통 취미와 관심사를 위해 이동하는 사용자를 대상으로 이동 중에 취미 관련 정보를 탐색하고, 취미 경험을 활발히 공유하는 시나리오를 중심으로 한 차세대 모빌리티 내비게이션 서비스를 제안하고자 한다.

3-2 이동의 콘텐츠화

그림 5는 본 연구가 제안하는 서비스의 핵심 가치를 시각화한 것이다. 물리적인 경로 위에 취미 콘텐츠를 결합해 이동 중에도 취미 경험을 이어가도록 설계했다. 사용자 조사를 통해 사람들은 물리적인 공간에서 경험한 취미 활동을 SNS에 공유하고 해당 공간을 다녀왔다는 인증 사진, 메모, 낙서 등의 방식으로 물리 공간에 취미 경험을 공유한다는 것을 파악하였다. 이에 본 연구는 내비게이션에 설정한 목적지까지의 물리적 경로인 길 위에 사용자들이 올린 콘텐츠가 연동되어, 이를 통해 이동 목적, 또는 취미 콘텐츠 소비 방식이 유사한 사용자 간 서로 소통하며 콘텐츠를 소비 및 공유할 수 있는 서비스를 기획하고자 한다. 물리적 경로와 콘텐츠 경로의 관계를 설명하기 위해 본 연구가 재정의한 '콘텐츠'와 '경로'의 용어는 다음과 같다. 경로는 사전적으로 '지나가는 길'을 의미하며, 콘텐츠는 사전적으로 '인터넷이나 컴퓨터 통신 등을 통하여 제공되는 각종 정보나 그 내용물을 의미한다. 본 연구가 정의한 콘텐츠의 개념은 사용자가 이동 중에 취미와 관련하여 기록한 사진, 스티커, 동영상, 게시글을 모두 포함한다.

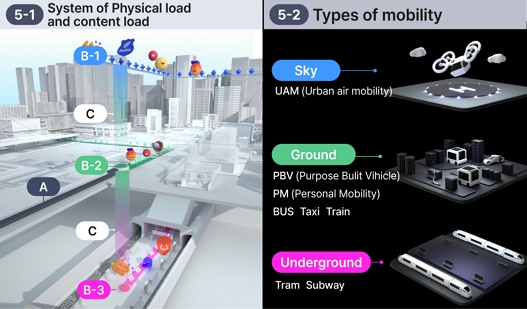

그림 5의 5-1은 물리적인 길과 콘텐츠 길의 개념을 비교 설명한 시각화 내용이다. 본 연구는 이후부터 물리적인 길을 ‘피지컬 로드’로, 콘텐츠의 길을 ‘콘텐츠 로드’로 명명하고자 한다. 사용자는 5-1의 A와 같이 피지컬 로드를 통해 현 내비게이션처럼 목적지 설정 및 이동 여정을 볼 수 있다. 이때 해당 피지컬 로드 위에 5-1의 B와 같이 취미 경험과 관련하여 올린 AR 콘텐츠들을 연결하여 하나의 플레이리스트(Playlist)와 같은 경로를 만들 수 있는데, 이를 콘텐츠 로드라고 정의하였다. 이때 콘텐츠 로드는 상공, 지상, 지하의 교통수단에 따라 각각 B-1, B-2, B-3와 같이 파랑, 초록, 분홍색으로 구분하였다. 또한, C는 각 교통수단의 환승 지점을 원통형으로 연결한 것이다. 사용자는 취미와 성향에 따라 콘텐츠 로드를 경유하는 다양한 경로를 제안받을 수 있다.

그림 5의 5-2는 모빌리티 유형으로 각각 상공, 지상, 지하의 모빌리티를 시각화한 것이다. 상공에는 UAM, 지상에는 PM, PBV, 버스, 택시, 기차, 지하에는 트램과 지하철이 존재한다. 현 이동 수단이 마치 플레이리스트의 플레이 헤드가 트리거(Trigger)하듯 피지컬 로드와 연동된 콘텐츠 로드를 지나가면, 각 모빌리티의 전면 윈드 실드 디스플레이와 대시보드 내 내비게이션을 통해 해당 지점의 증강된 AR 콘텐츠를 탐색할 수 있다. 필요에 따라 다른 사용자와 콘텐츠를 공유하거나 함께 시청하는 것도 가능하다. 환승역에서 대기 중일 때에도 투명 폴더블 모바일 기기로 콘텐츠 로드 상의 AR 콘텐츠를 증강하여 즐길 수 있다. 이처럼 사용자는 콘텐츠 로드를 통해 환승, 대기, 목적지까지의 이동 전 과정에서 취미 콘텐츠를 끊김이 없이 즐길 수 있다. 피지컬 로드 위에 콘텐츠 로드가 끊겨 있을 때, 채팅을 활용한 소통형 콘텐츠가 제안되며 사람들과 실시간으로 연결된다. 이를 Talk 기능이라고 정의하며, 해당 기능을 통해 같은 목적지를 향해 가는 취미 콘텐츠 소비가 유사한 사용자끼리 실시간으로 정보를 공유할 수 있다. 예를 들어 콘서트장으로 이동 중일 때 콘서트장 주차장의 현 상황에 대한 질문을 남길 수 있다. 또한 다른 사람들이 공유한 시청각 콘텐츠를 이동 시간에 따라 숏폼, 미드폼, 롱폼 형태로 추천받을 수 있다. 만약 이동 시간이 30분이라면, Talk는 다른 사람들이 올린 30분 길이의 야구 경기 하이라이트 영상을 추천한다. 이처럼 사용자는 환승, 대기, 이동 전 과정에서 피지컬 로드와 연동된 콘텐츠 로드의 취미 콘텐츠를 즐기며 이동 시간을 유의미한 경험의 시간으로 채울 수 있다.

3-3 경로 시각화

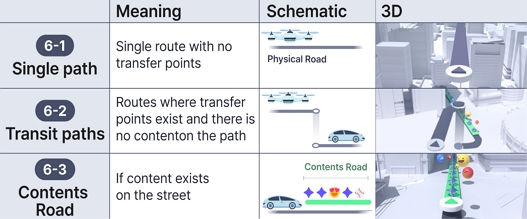

그림 6은 그림 5의 내용을 바탕으로 피지컬 로드, 환승 시점, 그리고 콘텐츠 로드를 지날 때를 측면 뷰로 정리한 내용이다. 6-1은 콘텐츠 로드가 없고 피지컬 로드로만 이루어진 길을 지날 때의 예시로 UAM을 타고 상공을 이동 중인 상황이다. 6-2는 환승역에서 UAM에서 지상 모빌리티로의 환승 시 모습을 시각화한 것으로 환승 지점이 수직으로 연결되어 계층 간의 경로 이동을 시각적으로 나타낸다. 6-3의 경우 피지컬 로드 위에 콘텐츠가 있는 경우로, 콘텐츠 로드를 지나는 장면으로 모빌리티가 해당 콘텐츠 로드로 진입하면 취미 활동 관련 AR 콘텐츠의 대표 3D 아이콘이 경로 위에 표시된다.

3-4 시나리오 도출

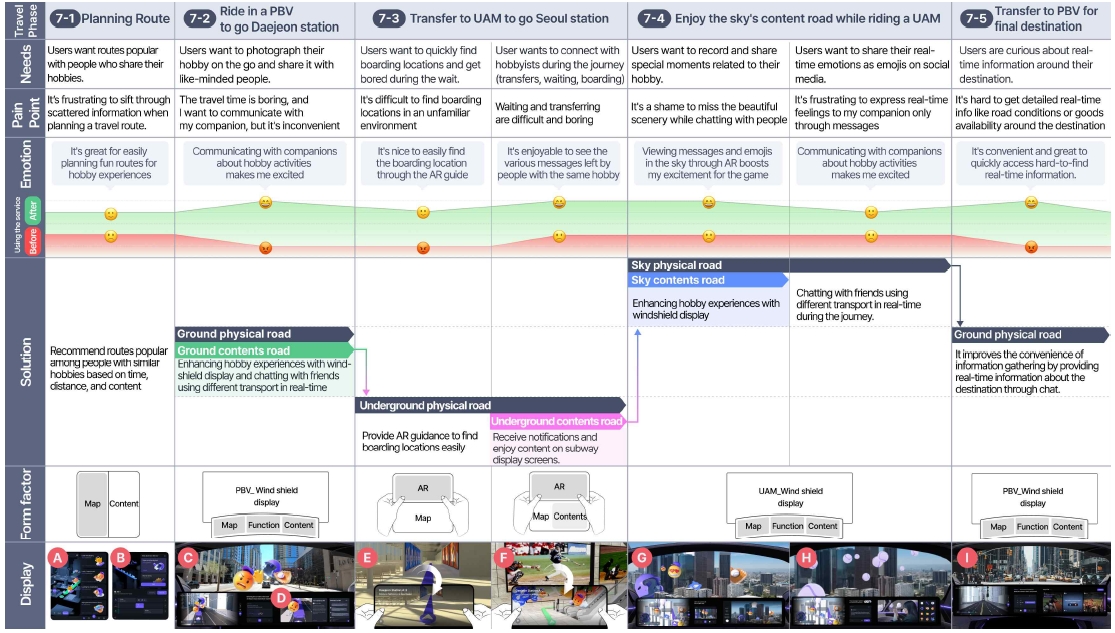

그림 7은 Z세대의 취미 모임 이동 행태 설문 조사 결과를 바탕으로 야구 모임 활동을 위해 이동하는 사용자 시나리오로 구성한 고객 여정 지도이다. 시나리오상 주 이동 동선은 집 앞에서 사용자는 예약한 PBV를 탑승하고, 대전역 환승 센터로 이동한다. 이후 환승센터에서 UAM으로 환승하여 서울역으로 이동한 후 PBV로 갈아타서 잠실 야구 경기장으로 이동한다. 5단계로 시나리오를 구분하였으며, 솔루션 항목에 피지컬 로드와 콘텐츠 로드를 구분하여 이동 과정을 분류하였다. 이때 지하, 지상, 상공에 있는 콘텐츠 로드는 각각 분홍, 초록, 파란색으로 동일하게 구분했다. 설문 조사와 인터뷰 결과를 반영하여 각 이동 단계별 사용자의 니즈와 페인포인트, 그리고 감정 그래프를 작성하였으며 그에 따른 솔루션과 디바이스의 폼팩터 및 디스플레이 활용 시나리오를 도출하였다.

그림 7의 7-1은 시나리오의 첫 단계로, 사용자가 목적지를 설정하고 경로와 모빌리티를 탐색하는 과정이다. 설문 조사에 따르면, 사용자는 자신의 취미와 유사한 사람들이 자주 가는 경로를 찾고자 하는 니즈가 존재했지만, 해당 정보를 SNS에서 따로 찾아야 하는 불편함이 있었다. 이에 대한 솔루션으로, 경로 선택 시 취미 카테고리를 추가해 같은 취미를 가진 사람들이 자주 이용하는 경로를 추천하는 시스템을 제안한다. 이를 반영한 디바이스 이용 시나리오는 A와 같이 사용자는 목적지 선택 시 취미를 함께 선택하면 B처럼 해당 취미와 연관된 콘텐츠 로드가 많은 경로를 추천해준다. 이후 사용자는 최소 시간, 최단 거리 등을 고려해 경로를 커스텀할 수 있다. 7-2는 사용자가 집 근처에서 예약한 PBV를 탑승해 대전역 환승센터로 이동하는 단계이다. 설문 결과, 사용자는 이동 중 취미 활동을 사진으로 기록하고 이를 같은 취미를 가진 사람들과 공유하기를 원했다. 이를 반영하여, C처럼 차량의 윈드실드를 통해 경로상의 취미 관련 AR 콘텐츠를 시청하고 촬영할 수 있는 기능을 제공한다. 또한, 내비게이션 디스플레이에서 AR 콘텐츠를 눌러 작성자의 글을 확인하며 경기에 대한 기대감을 높일 수 있다. D에서는 촬영 사진을 동행자와 실시간으로 공유하며 소통할 수 있다. 7-3은 시나리오의 세 번째 단계로 대전역 환승센터 지하도에서 예약한 UAM의 탑승 게이트로 이동하는 시나리오이다. 설문 결과, 사용자는 새로운 장소에서 환승할 때 탑승장을 찾기 어렵고, 탑승 전 대기 시간이 지루하다는 점을 불편함으로 지목했다. 따라서 환승센터에 도착하면 E와 같이 모바일 AR 가이드를 통해 위치 안내 기능을 제공한다. 또한, 대기 중일 때 F와 같이 모바일을 통해 취미 활동과 관련된 AR 콘텐츠를 보며 이동할 수 있다. 예를 들어, 역 내 야구 경기를 홍보하는 광고 디스플레이에서 각 팀의 팬들이 올린 응원 메시지를 증강하여 볼 수 있다.

7-4는 네 번째 단계로 UAM에 탑승하여 서울역으로 이동하는 시나리오다. 설문 결과, 사용자는 모빌리티 탑승 시 취미와 관련된 특별한 상황이 발생했을 때 기록하고 공유하고 싶다고 답했다. 또한, 사용자는 실시간 감정 상태를 이모지로 SNS에 공유하며 이를 더 생동감 있게 표현하고 싶어 했다. 이를 반영해, G에서는 PBV 창문 디스플레이로 경로 상의 AR 콘텐츠를 증강해 보여주고, H에서는 취미 관련 스티커를 주고받으며 채팅할 수 있는 기능을 제공한다. 7-5는 다섯 번째 단계로 UAM에서 내린 후 예약한 PBV로 환승하는 과정이다. 설문 조사 결과, 사용자는 목적지에 도착할 즈음 경기장 주변 혼잡도, 입장 현황, 굿즈 매진 여부 등을 빠르게 파악하고자 했다. 따라서 I와 같이 채팅 문의 기능을 통해 실시간 주변 혼잡도를 알 수 있고 채팅으로 서로 콘텐츠를 공유할 수 있다. 이때 사용자는 이동 시간에 맞춰 다른 사람들이 공유한 콘텐츠를 바탕으로 롱폼, 미드폼, 숏폼을 추천 받을 수 있다.

3-5 서비스 구조

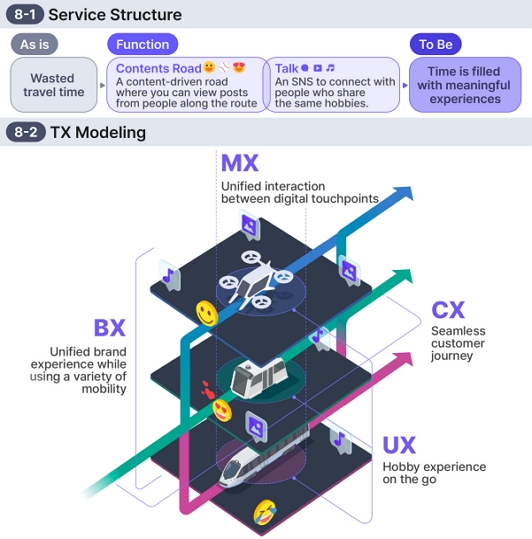

그림 8은 본 제안 서비스의 구조도 및 통합경험 모델링(Total Experience Modeling)이다. 8-1은 서비스 구조도로 본 제안 서비스의 구조는 콘텐츠 로드와 Talk로 구성된다. 콘텐츠 로드는 취미와 관련된 정보 및 콘텐츠를 경로상에 공유하는 기능이다. 같은 취미를 가진 사용자들은 투명 디스플레이를 통해 해당 경로를 지날 때, 마치 플레이리스트를 돌려보듯, 공간에 공유된 AR 콘텐츠를 탐색할 수 있다. Talk 기능은 사용자들이 취미에 대해 소통할 수 있는 SNS 채널로 콘텐츠 로드가 없을 때 업로드된 콘텐츠를 바탕으로 사용자의 이동 시간에 따른 콘텐츠 추천과 같은 경험을 채워준다. 또한, 채널 내 그룹 채팅을 통해 목적지와 관련된 실시간 정보를 이동 중에도 쉽게 확인할 수 있다. 본 연구는 두 기능을 통해 취미 콘텐츠 경험을 유연하게 연결하여, 전체 이동 시간을 풍부한 경험의 시간으로 확장하고자 한다. 8-2는 통합경험 모델링으로 본 연구에서 제공하는 전체 이동 경험의 가치를 시각화한 내용이다. 각 모빌리티 내 이동 중 취미를 이어가는 사용자와 제품 및 서비스와의 경험인 UX(User Experience)를 좋게 제공하기 위해 MX(Multi Experience) 차원에서 디지털 터치 포인트 간의 일관된 인터랙션을 제공한다. 이를 통해 고객의 전체 여행이 유연하게 이어지는 CX(Customer Experience)를 제공하며, 브랜딩 차원에서 이러한 이동 경험들의 총합인 BX(Brand Experience)를 구현하고자 한다.

Ⅳ. 경험을 연계한 차세대 내비게이션 서비스 제안

4-1 차세대 내비게이션 서비스 정의

본 연구는 관심사와 취미 활동이 주 여행의 목적인 사용자들이 잠실 야구장 및 각 지역의 경기장과 연계된 구단 커뮤니티 활동을 이어갈 수 있고, 그 외 국제 영화제 및 지역 문화 축제와 같이 지역과 연계된 취미 특화 프로그램을 위해 장거리 이동 중에도 관심사와 관련된 콘텐츠 소비 경험을 끊김이 없이 즐길 수 있도록 설계된 차세대 내비게이션 서비스이다. 2030년을 기준으로 상공, 지상, 지하의 모빌리티 이동과 환승을 고려하여 최소 시간과 최소 환승뿐만 아니라 최대 경험을 기준으로 최적화된 모빌리티와 경로를 안내한다. 이 서비스는 물리적인 경로 위에 사용자가 남긴 콘텐츠 로드를 연결하여 하나의 취미 경험 기반 경로를 제안하고, Talk 기능을 활용하여 실시간 채팅으로 소통하며 이동 시간 맞춤 콘텐츠를 제공한다. 또한, 단순히 이동할 때뿐만 아니라 대기와 환승 중의 사용자 경험을 고려하여 빠른 환승을 위한 AR 내비게이션 기능과 환승역 내 AR 안내 콘텐츠를 통해 취미 기반 여정 경험이 이어지도록 지원한다.

4-2 모빌리티 및 디바이스 정의

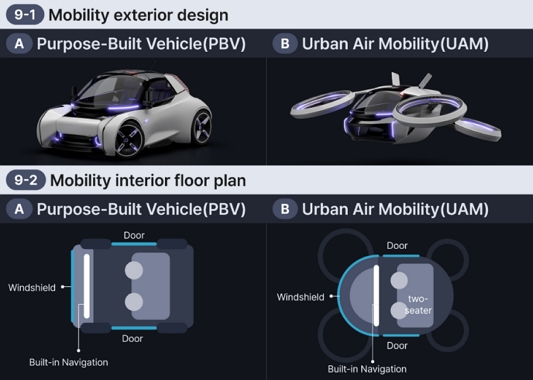

그림 9는 본 연구의 시나리오에서 등장하는 모빌리티인 PBV와 UAM을 정의하기 위해 외관 디자인과 내부 구조를 디자인한 이미지이다. 9-1은 모빌리티의 외관 디자인으로 A는 2인승 PBV이고, B는 2인승 UAM이다. 9-2는 각 모빌리티의 내부 탑 뷰 평면도이다. 두 모빌리티 모두 자율주행이 상용화되는 미래 시점을 기준으로 자율주행 5단계를 제공하므로 빌트인 대시보드 내비게이션 및 윈드 실드를 통해 콘텐츠를 제공한다. 사용자는 해당 내비게이션을 통해 목적지 설정, 실시간 위치 파악과 같은 기본적인 내비게이션 서비스에서 본 연구의 제안 엔터테인먼트 서비스를 이용할 수 있다.

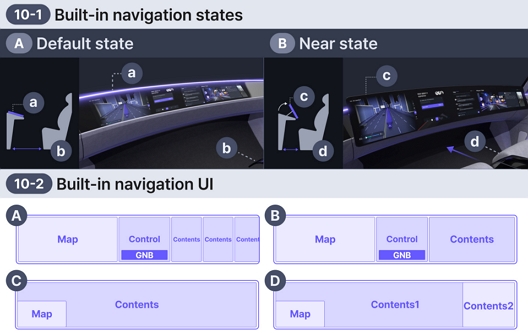

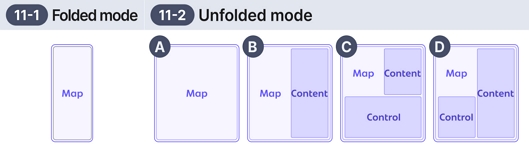

그림 10은 빌트인 내비게이션의 상태 변화와 화면 래이아웃을 정의한 이미지이다. 10-1처럼 사용자는 편의에 따라 빌트인 내비게이션의 위치와 형태를 조작할 수 있다. A는 기본 상태로 빌트인 내비게이션인 a와 좌석인 b의 거리가 멀고 차량 전면부에 빌트인 내비게이션이 세워지지 않고 부착된 형태다. 이는 사용자가 뒤로 누워 휴식하거나 공간을 넓게 쓰고 싶을 때 사용된다. B는 근접 상태로 빌트인 내비게이션인 c와 좌석인 d의 거리가 가까워지며, 디스플레이가 전면부에서 사용자 방향으로 세워진다. 이는 사용자가 내비게이션을 가까이에서 조작할 때 주로 사용되며 빌트인 내비게이션과 좌석의 위치는 사용자 편의에 따라 수동 조작도 가능하다. 10-2는 이들의 UI 구조로, 내비게이션 맵 영역, 제어 영역, 콘텐츠 영역으로 구성된다. 좌측부터 시작되는 시선의 흐름을 고려해 좌측에 주 정보 영역인 내비게이션 맵을 배치하였다. A와 B는 First depth에서 보이는 화면으로 콘텐츠의 양에 따라 화면의 레이아웃이 가변 된다. C와 D는 Second depth에서 보이는 화면으로 특정 콘텐츠 선택 시 해당 콘텐츠가 펼쳐진다. 이때 지도의 크기는 좌측 하단에 섬네일 뷰로 보이며 콘텐츠가 한 개일 땐 C처럼, 콘텐츠가 두 개일 때는 B처럼 보인다.

본 연구의 크로스 디바이스인 모바일 기기는 미래 시나리오에 맞춰 폴더블 투명 모바일로 정의하였다. 폼팩터 정의의 이유는 첫째, 투명 디바이스를 활용한 증강 현실 콘텐츠를 통해 취미 경험을 이어가는 모빌리티 경험을 제공하기 위함이다. 둘째, 콘텐츠 정보와 빌트인 내비게이션 정보를 한 화면에서 함께 제공하기 위함이다. 내비게이션 정보만 볼 때는 그림 11의 11-1처럼 디바이스를 폴드한 상태에서 전면 디스플레이를 통해 정보를 확인할 수 있다. 내비게이션 정보와 AR 콘텐츠 정보를 함께 보고 싶을 때는 11-2와 같이 디바이스를 언폴드하여 메인 디스플레이에서 정보를 확인할 수 있다. 디바이스는 OLED 디스플레이를 활용하여 투명도를 조절할 수 있으며, 콘텐츠의 양과 종류에 따라 UI는 11-2의 A, B, C, D로 나눠진다. 지도를 크게 볼 땐 A처럼 UI가 보이며, 지도와 함께 경로에 대한 설명이 필요할 땐, B와 같이 UI가 2분할 된다. 지도 및 경로에 대한 설명 외에 추가적인 설명 및 기능이 존재할 경우 C와 D와 같이 화면이 3분할 된다.

4-3 브랜드 콘셉트 도출 및 브랜딩 디자인

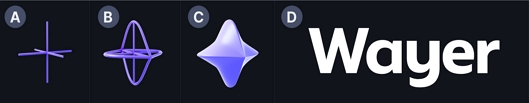

그림 12는 본 서비스의 심볼 및 로고 타입 이미지로, 본 서비스의 이름은 '웨이어(Wayer)'이다. 이는 '길'을 의미하는 'Way'와 '계층'을 의미하는 'layer'를 합성한 단어로 'Wayer'는 물리적 길 위에 취미 경험이 한 겹 쌓여 이동 중에도 계속해서 경험이 이어진다는 의미를 내포한다. 심볼은 상공, 지상, 지하의 경험을 입체적으로 안내한다는 의미를 담아 방향성을 상징하는 화살표에 3축을 결합해 제작하였고, 상공·지상·지하의 계층을 이동하는 모빌리티의 내비게이션 경로에 매핑된 콘텐츠들의 유닛을 상징하고 있다. 그림 1에서 A~C는 심볼 타입의 제작 과정을 보여주며, D는 로고 타입을 나타낸다.

4-4 서비스 시나리오 기반 프로토타입

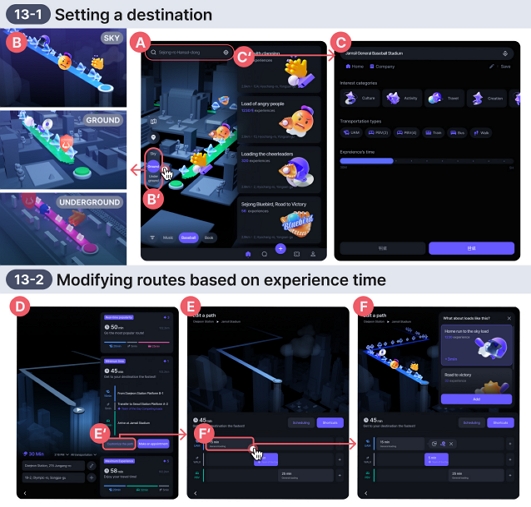

그림 13은 경로 선택 과정으로, 사용자가 모바일을 이용해 출발지와 목적지를 입력하여 이동 경로를 설정하는 모습을 보여준다. 그림 13의 13-1은 목적지를 선택하는 단계로, A와 같이 3D 지도를 통해 주변 지역의 콘텐츠 로드를 확인할 수 있다. 사용자는 좌측의 '지도 보기' 버튼 B'를 탭 하여 B와 같이 지도 내에서 상공, 지상, 지하를 자유롭게 이동하며 콘텐츠 로드를 탐색할 수 있다. C는 목적지를 선택하는 페이지로, A 화면에서 버튼 C'를 클릭해 해당 페이지로 이동할 수 있다. 이 페이지에서는 목적지, 탑승할 모빌리티 종류, 취미 카테고리, 그리고 콘텐츠 로드의 개수를 선택할 수 있다. 13-2의 D는 목적지 선택 후, 추천받은 이동 경로를 확인하는 페이지다. 추천 방법은 앞서 13-1의 C에서 사용자가 선택한 값을 기반으로 추천해 준다. 이때 기존 내비게이션 서비스에서 제공하는 경로 추천 기준인 '최소 시간', '최소 환승'에 '최대 경험'이라는 기준이 추가된다. '최대 경험'이라는 새로운 기준이 추가된다. '최대 경험'은 시간이 더 걸리더라도 콘텐츠를 더 흥미롭게 경험하고자 하는 사용자들을 위한 옵션으로, 이 선택을 하면 콘텐츠 로드의 콘텐츠가 많은 경로를 추천해 준다. 만약 추천된 경로가 마음에 들지 않으면, E'를 클릭하여 경로를 커스텀할 수 있는 페이지인 E로 이동할 수 있다. 여기서 사용자는 변경하고 싶은 경로 F'를 선택하면, 페이지 F에서 탑승할 모빌리티를 변경하거나 이동 동선을 수정할 수 있다.

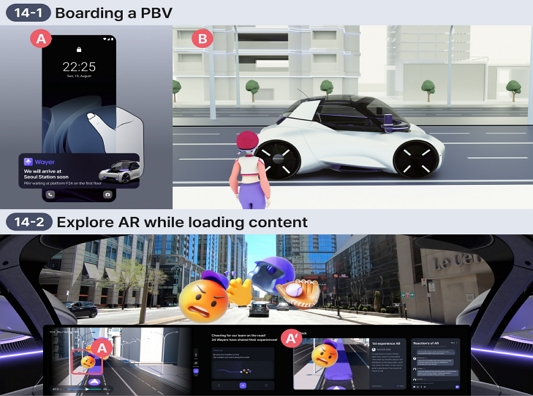

그림 14는 사용자가 2인승 PBV에 탑승하여 이동하는 시나리오를 보여준다. 예약한 모빌리티가 탑승지 근처에 도착하면, 14-1의 A와 같이 모바일로 알림이 전송된다. 이후 사용자는 B와 같이 PBV에 탑승하여 UAM을 타기 위해 환승센터인 수원역으로 이동한다. PBV에 탑승한 후, 사용자는 모빌리티 내 빌트인 대시보드 내비게이션을 통해 사진 촬영 및 커뮤니케이션 활동을 할 수 있다. 14-2는 정면에 있는 창문형 디스플레이를 통해 도로 위에 사용자들이 올린 기록을 AR로 확인하는 장면을 묘사한다. 빌트인 내비게이션에서 맵 부분인 A에서 AR 모드를 선택하면, 대시보드 우측에 A'와 같이 AR에 대한 설명이 표시된다.

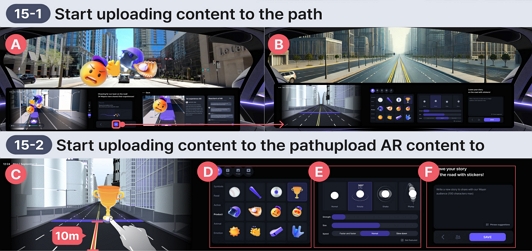

그림 15는 사용자가 PBV에 탑승한 후 빌트인 대시보드 내비게이션을 통해 자율주행 시점에 원하는 콘텐츠를 경로 위에 업로드하는 방법에 대한 설명이다. 15-1의 A와 같이 ‘+’ 버튼을 탭 하면 사용자가 버튼을 조작한 시점에 맞춰, B의 윈드 실드에는 현실 뷰 위 사전에 구축된 3D 맵이 증강되어 보인다. 이는 2장의 ‘자율주행 차량 서비스 대상 증강현실 실감 가이드’ 사례에서 언급한 방식과 같은 방식이다. 이때 대시보드 디스플레이에는 15-2의 C와 같이 콘텐츠를 업로드하고자 하는 지점을 선택할 수 있는 창이 제시된다. 이때 사용자는 ‘+’ 버튼을 누른 시점으로부터 10m 떨어진 경로 위에 AR 콘텐츠를 올릴 수 있으며 이는 2장의 아우디 사례를 바탕으로 한다. 사용자는 원하는 지점을 선택한 후 D와 같이 스티커, 텍스트, 이미지, 동영상 중 올리고 싶은 콘텐츠를 선택한 후 E와 같이 슬라이더 컴포넌트로 ‘회전’, ‘진동’, ‘바운스’ 등 여러 흥미로운 움직임 효과를 조절하여 반영할 수 있다. 마지막으로 F와 같이 콘텐츠를 업로드할 때 제목과 해시태그를 적용한다. 해당 경로에 같은 해시태그가 포함된 콘텐츠가 중복되면 해당 경로는 ‘해시태그’ 로드로 명명되며, 이는 실시간으로 콘텐츠 로드에 반영된다. 이후 다른 사람들이 해당 콘텐츠 로드를 지날 때 윈드 실드에 표시되는 AR 콘텐츠를 통해 다른 사용자들이 올린 콘텐츠를 확인할 수 있다. 이는 2장에서 언급한 사전에 구축된 3D 맵과 차량의 위치정보와 실시간 속도를 바탕으로 창문형 디스플레이 위에 AR 콘텐츠를 보여주는 방식을 참조하여 프로토타입으로 제작하였다.

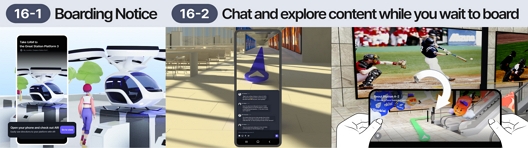

그림 16은 사용자가 환승센터인 수원역에 도착하여 UAM을 탑승하기 위해 탑승지로 이동하는 시나리오이다. 이 과정에서 사용자는 16-1과 같이 모바일을 통해 UAM 탑승구 위치 안내 알림을 받아, 빠르게 탑승장으로 이동할 수 있다. 또한, 16-2의 A처럼 탑승장에서 대기하는 동안 같은 취미를 가진 사람들과 실시간으로 소통할 수 있다. 이때 사용자와 같은 목적지로 이동하는 사람에게 현재 도로 상태에 대해서도 물어볼 수 있으며, 주변 맛집을 물어보거나 당일 경기에서 이기면 팬들끼리 함께 회식하자는 약속을 잡을 수도 있다. 이 외에도 16-2의 B처럼 환승센터 내에 있는 콘텐츠 로드를 탐색하며 즐겁게 시간을 보낼 수 있다. 이때 폴더블 화면을 언폴드하여 AR 콘텐츠를 더욱 큰 화면으로 즐길 수 있다.

그림 17은 사용자가 2인승 UAM에 탑승하여 이동하는 시나리오다. 사용자는 이동 중 빌트인 대시보드 내비게이션을 통해 사진 촬영 및 커뮤니케이션 활동을 할 수 있다. 17-1은 윈드 실드 디스플레이를 통해 사용자들이 콘텐츠 로드에 올린 기록을 AR로 확인하는 모습이다. 사용자는 PBV를 탑승했을 때와 마찬가지로 17-2에서는 A와 같이 사진을 촬영하거나 실시간으로 동행과 소통하는 모습을 보여준다. 이를 통해 다른 사람들이 업로드한 AR 콘텐츠를 상공에서 확인하고 촬영할 수 있으며, B에서는 다른 교통수단을 이용 중인 동행과도 소통할 수 있다. 서로 계정을 팔로우하면 실시간 위치를 확인할 수 있으며, 이때 서로가 보고 있는 풍경을 공유할 수 있다. 또한, 동행과 AR 스티커를 주고받으며 실시간으로 소통하여 즐거운 이동 시간을 보낼 수 있다.

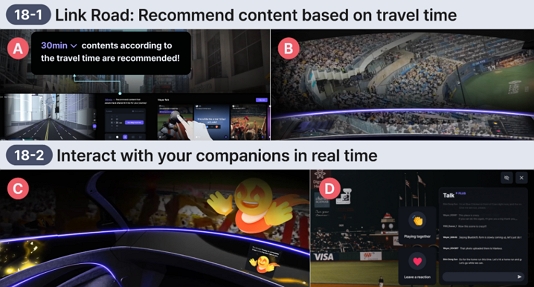

그림 18은 콘텐츠 로드의 콘텐츠가 없는 피지컬 로드를 지날 때 즐길 수 있는 콘텐츠에 대한 설명이다. 경로 위 별도 업로드된 콘텐츠가 없는 피지컬 로드에서는 사용자의 취미 활동과 관련된 시청 콘텐츠를 추천한다. 18-1의 A처럼 빌트인 대시보드 내비게이션을 통해 콘텐츠 로드 상의 콘텐츠 외의 추천 콘텐츠를 탐색할 수 있으며, 이는 피지컬 로드의 도착 예상 소요 시간에 따라 숏폼, 미드폼, 롱폼 형태로 시간 맞춤형 콘텐츠를 추천한다. 콘텐츠 시청 시, B와 같이 윈드 실드와 하단 대시보드를 연동하여 추가 화면을 확장하거나, 시청 중 확장된 뷰를 조작할 수 있어 직관적이면서도 몰입감 있는 서비스를 제공한다. 18-2는 동 시간 다른 모빌리티로 이동 중인 동행과 같은 콘텐츠를 보며 C와 같이 실시간으로 좋아하는 선수를 함께 응원할 수 있고 D처럼 야구 경기가 끝난 뒤 파티 장소와 맛집을 함께 찾을 수도 있다. 이처럼 콘텐츠 로드가 없는 피지컬 로드에서도 다른 사람과 소통하거나 숏폼, 미드폼, 롱폼 등을 보며 취미 경험을 이어 나갈 수 있다.

4-5 프로토타입 전시와 현장 의견 수렴

그림 19는 2023년 12월 14일에서 18일까지 프로토타입 체험 전시를 통해 태스크 수행 인터뷰 방식으로 관람객의 의견을 수집한 내용이다. 답변에 응한 전시 관람객은 총 48명으로 주요 연령대는 본 서비스 타겟인 20대 Z세대이며, 모두 취미를 목적으로 이동한 경험이 있었다. 전시 관람객의 주요 체험 플로우는 폴더블 디바이스 기반 프로토타입을 활용하여 취미 기반 경로 탐색, 계획, 모빌리티 예약을 수행하고, 모니터를 통해 시나리오 흐름에 따른 AR 콘텐츠를 영상으로 경험하는 방식으로 이루어졌다. 체험 종료 후, ‘취미 여행에서 가장 유용하다고 생각하는 점, 보완되었으면 하는 점’에 대해 질문하며 관람객의 의견을 경청하는 방식으로 수렴하였다. 의견 수렴 결과 긍정적인 반응으로는 “실제 이동 경로에 맞춰 취미 활동 관련 증강 콘텐츠를 볼 수 있는 콘셉트가 좋으며, 환승 과정에서도 서비스가 지속되어 유용하다”, “차량 환승 위치와 대기 중 할 수 있는 활동을 제안해 주는 점이 편리하다” 등이 있었다. 이를 통해 사전 설문에서 제기된 “장거리 이동 중 지루함”과 “목적지 및 취미 정보를 위해 여러 플랫폼을 사용해야 하는 불편함”이 개선되었음을 확인할 수 있었다. 그러나 20대 직장인 관람객은 “출퇴근이나 출장과 같은 일상 이동 중에도 관련 콘텐츠가 제공되면 좋겠다”는 의견을 제시하여, 향후 장거리 취미 이동뿐만 아니라 중·단거리 일상 이동 시나리오의 추가 개발 필요성을 확인하였다.

Ⅴ. 결 론

우리나라 국토교통부는 2027년까지 완전 자율 주행 4단계 실용화를 목표로 두고 있으며, 2025년까지 MaaS 최초 상용화를 목표하고 있다. 이처럼 모빌리티 산업이 발달함에 따라 이동 중 유의미한 시간을 보낼 수 있도록 도와주는 콘텐츠에 관한 연구도 활발히 진행 중이다. 다만 MaaS의 발전에 따라 모빌리티 간 끊김이 없는 이동 경험이 더욱 중요시되고 있음에도 불구하고, 대다수 선행 연구는 주로 개별 모빌리티 내의 콘텐츠 소비 경험 쪽의 시나리오를 중심으로 하고 있다. 즉, 이동, 대기, 환승과 같이 전체 이동 과정을 조망하며, 사용자 이동 경로상의 모빌리티 간 연결성 기반 콘텐츠 소비 경험과 관련된 내비게이션 시스템 관련 선행 연구는 부족한 실정으로, 이를 개선하기 위해 본 연구가 시작되었다.

본 연구를 통해 다음의 연구결과를 도출하였다. 첫째, MaaS에 대한 개념 정의, 그리고 관련 선행 사례의 분석을 통해 기존 모빌리티를 예약할 때 고려하던 기준인 시간과 환승 횟수 외에도, MaaS 및 자율주행의 발전에 따라 이동 중 즐길 수 있는 콘텐츠와 새로운 모빌리티의 종류가 새로운 기준이 될 수 있다는 것을 파악했다. 또한, 콘텐츠와 접목된 내비게이션 관련 5개 선행 사례 분석을 통해 모빌리티 이용자는 특정 길을 지날 때 물리적 공간과 연관된 콘텐츠를 업로드하고 소비하고자 하는 선호도를 파악할 수 있었다. 특히 차량 내 콘텐츠 소비 경험을 강화할 방법을 파악하기 위하여 4개 내비게이션 디바이스를 분석하였고, 사용자는 빌트인 내비게이션 대시보드뿐만 아니라 윈드 실드와 같은 창문형 디스플레이를 통해 사용자와 상호작용하며 경험을 강화하고 있음을 알 수 있었다.

둘째, 취미를 즐기며 자주 이동하는 20~30세대 55명을 조사하여 이동 횟수, 이동 패턴, 이동 중 취미 경험을 기록하는 방식에 대한 답변 수령과 함께, 취미 활동을 위한 이동 중 어려운 점을 파악하였다. 그 결과 사용자는 물리적인 공간에서 경험한 취미 활동을 SNS에 공유하고 해당 공간을 다녀왔다는 인증 사진, 메모, 낙서 등을 통해 물리적 공간에 취미 경험을 공유하는 행동 패턴이 있음을 파악할 수 있었다. 이동 중 어려운 점으로는 긴 이동 시간 및 대기시간의 지루함과 환승 시 처음 가는 지역에서 탑승 위치를 찾기 어려워 경험의 끊김이 발생하는 문제점에 대해 파악할 수 있었다. 또한, 사용자 조사를 통해 내비게이션과 콘텐츠를 접목하여 취미와 관심사가 비슷한 사용자들끼리 소통하며 이동, 환승, 대기 과정에서도 끊김이 없이 콘텐츠를 소비하며 버려지던 이동 시간을 유의미한 경험의 시간으로 이어주는 내비게이션 서비스의 필요성을 확인하였다.

셋째, 본 연구는 일반적인 경로를 ‘피지컬 로드’라 정의하였고, 이와 같은 피지컬 경로인 길 위에 사용자들의 업로드 콘텐츠를 결합한 ‘콘텐츠 로드’에 MaaS 서비스를 접목하여 상공, 지상, 지하의 각 계층에서 경로가 보이는 방식을 시각화하였다. 넷째, 제안 시나리오를 구체화하기 위해 사용자 조사를 바탕으로 야구 취미여행을 위해 대전에서 서울 종합 운동장까지 장거리 이동하는 사용자를 대상으로 고객 여정 지도를 작성하였다. 이때 사용자가 탑승하는 모빌리티를 외관 및 내부 구조 디자인 제작과 함께 정의했으며 모빌리티별로 사용되는 디스플레이 및 UI 구조에 대해서도 정의하였다. 마지막으로 빌트인 내비게이션 대시보드 프로토타입과 폴더블 모바일 프로토타입의 제작 후 전시 관람객 대상 서비스 사용 단계에 따른 인터뷰를 진행하였고, 본 제안 서비스의 핵심 가치인 사용자의 이동, 환승, 대기 과정에서의 지루함을 의미 있는 경험의 시간으로 이어주며 끊김이 없는 이동 경험을 제시하는지에 대한 유용성 측면의 긍정 답변을 경청하였다.

본 연구의 한계점으로는 55명의 사용자 조사와 48명의 전시 관람객 대상 인터뷰를 진행하였으나 야구 모임의 취미에만 국한된 시나리오인 한계가 있으며, 지역 행사와 연계된 여행 프로그램과 같이 특화된 여행에서의 취미를 위해 장거리를 이동하는 사용자를 대상으로 한 시나리오가 추가 제작되고, 또한 중·단거리에 해당하는 일상 이동에서의 시나리오도 추가 개발될 필요가 있다. 더불어, 현 자율주행 모빌리티 및 내비게이션 기술을 리서치한 후, 각 디자인 제안 단계에 적용 시도를 하였으나 미래 시나리오 디자인 제안 연구이다 보니 실제 개발을 위해서는 모빌리티 별 기술 구현 측면에서의 검토가 필요하다. 본 연구에 이어 자율주행 환경 중 출퇴근을 포함한 중·단거리 일상 이동환경에서 생산적으로 콘텐츠를 제공할 수 있는 모빌리티 내비게이션 서비스에 관한 후속 연구 계획이 있다. 본 연구는 선행 연구가 부족한 모빌리티 간 이어진 콘텐츠 소비 경험을 탐구했다는 점, 사용자 조사를 통해 대상 세대가 새로운 취미와 이동 행태를 즐기고자 하는 경향을 파악했다는 점, 자율주행 차량 서비스를 위해 물리적 경로와 콘텐츠 경로를 결합한 새로운 내비게이션 시스템을 제안한 점, 그리고 그 결과로써 모바일 폴더블 폼팩터, 차량 빌트인 대시보드 내비게이션, 윈드 실드 폼팩터 기반의 내비게이션 서비스를 크로스 디바이스로 연동 제안하였다는 점에 의의를 두고자 한다. 본 연구가 이동, 환승, 대기 과정을 모두 고려한 미래 모빌리티와 MaaS 서비스를 접목한 내비게이션 서비스 제안 초기 연구로서 이후 MaaS 산업의 성장과 발전을 위한 후속 연구에 도움이 되길 바란다.

Acknowledgments

이 논문은 2023학년도 홍익대학교 디자인컨버전스학부 졸업 전시 작품을 바탕으로 추가 연구를 진행하였습니다.

References

- H. C. Park, “Sustainable Innovation for the Future 『Mobility Innovation Roadmap』,” Transportation Technology and Policy, Vol. 19, No. 5, pp. 7-13, October 2022.

- PwC Korea. The Future of the Mobility Service Market: M.I.L.E. [Internet]. Available: https://www.pwc.com/kr/ko/insights/insight-research/samilpwc_paradigm-shift-feb2023.pdf, .

- Maeil Business Newspaper. New Paradigm MaaS for Automotive Use [Internet]. Available: https://www.mk.co.kr/economy/view.php?sc=50000001&year=2019&no=344238, .

- Delight.net. Full-Fledged UAM Service in 2025...Full Self-Driving Car Launch in 2027 [Internet]. Available: https://www.delighti.co.kr/news/articleView.html?idxno=40017, .

- Gangwon Newspaper. Gangwon Province and Gangneung City Selected as Best for Future Transit Center Pilot Project [Internet]. Available: https://www.gwnews.org/news/articleView.html?idxno=236118, .

- Energy Economy News. Gangneung City Selected for Pilot Project of Future Transit Center (MaaS Station) at Gangneung Station [Internet]. Available: https://m.ekn.kr/view.php?key=20230328010007014, .

- Hyundai Motor Group. Hyundai Envisions the Cities of the Future at CES 2020 [Internet]. Available: https://www.hyundai.co.kr/story/CONT0000000000000789, .

- Kakao Mobility. Seamless UAM Journey Powered by KakaoMobility [Internet]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=yDpkCB11K2Q, .

- Digital Daily. “MaaS Is the Future” Why KakaoMobility Appeared at Drone Show Korea 2023 [Internet]. Available: https://m.ddaily.co.kr/page/view/2023022416392002991, .

-

E. Seong and G.-D. Kim, “A Music Streaming Application Service that Links Information Visualization of Playlist and Path,” Journal of Digital Contents Society, Vol. 23, No. 4, pp. 569-580, April 2022.

[https://doi.org/10.9728/dcs.2022.23.4.569]

- Citizen. Official Website [Internet]. Available: https://citizen.com/, .

- Devpost. Love Ya [Internet]. Available: https://devpost.com/software/love-ya?linkId=9363285, .

- Devpost. GEOMAZE - The Urban Quest [Internet]. Available: https://devpost.com/software/city-labyrinths-get-lost, .

-

S. Park, H. Cho, H.-K. Kim, and S.-U. Jung, “An Augmented Reality Immersive Guide for Autonomous Vehicle Service,” The Journal of Korean Institute of Communications and Information Sciences, Vol. 47, No. 6, pp. 890-897, June 2022.

[https://doi.org/10.7840/kics.2022.47.6.890]

- Yonhap Infomax. Morgan Stanley “Time Spent in Cars to Increase by 25% by 2030” [Internet]. Available: https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4194229, .

- J. Y. Park and S. J. Koh, “Standardization on In-Vehicle Infotainment Services,” Communications of the Korean Institute of Information Scientists and Engineers, Vol. 41, No. 9, pp. 25-29, September 2023.

-

S. Y. Park, Development of Happiness Elements and Service Contents that Can Be Provided in the Boarding Space of Lv5’s Fully Autonomous Driving -Focusing on Gen Z, a Core Generation in 2025-, Master’s Thesis, Hongik University, Seoul, February 2020.

[https://doi.org/10.23174/hongik.000000024639.11064.0000308]

- Chosun Ilbo. Equipped with a Massive ‘Theater Screen’ in the Back Seat⋯ The New 7 Series Transforms into a ‘Mobile Cinema’ [Internet]. Available: https://www.chosun.com/economy/auto/2023/03/15/JM4WO4HD55F4ZOAD3GBBUNHQEY/, .

- LG Display Newsroom. LG Display Unveils the World’s Largest Automotive Display to Advance Future Mobility at CES 2024 [Internet]. Available: https://news.lgdisplay.com/en/2024/01/lg-display-unveils-the-worlds-largest-automotive-display-to-advance-future-mobility-at-ces-2024/, .

- Audi USA. Audi Tech Tutorial: Head Up Display Augmented Reality [Internet]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=-FFi1cJXmDA, .

- Hyundai Newsroom. Hyundai Motor Exhibition at CES 2024 Envisions Transition to Hydrogen Energy and Software-Defined Mobility Solutions [Internet]. Available: https://www.hyundai.news/eu/articles/press-releases/hyundai-exhibition-at-ces-2024-transition-to-hydrogen-energy-and-software-defined-mobility-solutions.html, .

- Korea Tourism Organization. 2023 Tourism Trend Outlook Survey and Comprehensive Data Analysis [Internet]. Available: https://datalab.visitkorea.or.kr/common/board/Download.do?bcIdx=302755&cbIdx=1129&streFileNm=17bae29a-8b1f-4f3a-ba95-27ed3fc9547c.pdf, .

저자소개

2019년~2024년: 홍익대학교 디자인컨버전스학부 학사

※관심분야:UX Design, UI Design, Information Design

2019년~2024년: 홍익대학교 디자인컨버전스학부 학사

※관심분야:UX Design, UI Design, Information Design

1998년:홍익대학교 대학원 (미술학석사)

2007년:Rhode Island School of Design, USA (MFA, 미술학 석사)

2017년:서울대학교 대학원 (Doctor of Design, 디자인학 박사)

2001년~2004년: 엔씨소프트

2007년~2009년: Tellart, Interaction Design Consultancy, USA

2019년~2019년: Visiting Scholar, Duke University, USA

2009년~현 재: 홍익대학교 디자인컨버전스학부 교수

※관심분야:Information Design, Interface Design, UX Design, Generative AI, Meaning Making 등