1980년대 한국 CG 산업의 태동과 메가 이벤트의 역할

Copyright ⓒ 2024 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 1986년 서울 아시아경기대회와 1988년 서울올림픽대회를 중심으로 한국 방송 컴퓨터 그래픽(CG) 기술의 발전 과정을 탐구한다. 이 두 대회는 한국 방송 기술이 국제적 수준으로 도약하는 데 중요한 계기가 되었으며, 디지털 자막 시스템, 2D/3D 애니메이션, 실시간 영상 합성, 그래픽 표준화 등 다양한 기술적 혁신이 도입되었다. 특히, KBS와 MBC는 콴텔사의 페인트박스(Paintbox)와 같은 첨단 장비를 활용하여 실시간 그래픽 생성과 자막 제작을 구현하였으며, 프리즘(PRISM) 시스템을 통해 한글 지원과 색상 표현을 개선하였다. 3D 모델링 장비인 FGS-4500은 개회식 타이틀과 같은 고품질 방송 콘텐츠 제작에 활용되어 시각적 완성도를 크게 높였다. 본 연구는 주요 관계자 인터뷰와 방송 사례를 통해 메가 이벤트가 국내 CG 기술 도입에 미친 영향을 분석하며, SORTO Graphics Standards와 같은 그래픽 표준화의 중요성을 조명한다. 이를 통해 한국 CG 기술의 역사적 발전 과정과 방송 산업에서의 국제적 도약을 체계적으로 정리하고, 향후 디지털 콘텐츠 산업의 발전 방향에 대한 통찰을 제공한다.

Abstract

This study investigates the development of computer graphics (CG) technology in Korean broadcasting, focusing on the 1986 Seoul Asian Games and 1988 Seoul Olympic Games. These events introduced advanced CG technologies, including digital subtitle systems, 2D/3D animation, and real-time video compositing, significantly enhancing broadcast quality. KBS and MBC adopted tools such as Quantel’s Paintbox for real-time graphic editing and the PRISM system for Korean subtitle generation, with 3D modeling tools such as FGS-4500 elevating visual sophistication in broadcasts covering opening ceremonies. Based on interviews and historical analyses, the study highlights the impact of mega-events on Korea's adoption of CG and establishment of the SORTO Graphics Standards, emphasizing international consistency. These advancements propelled Korea’s broadcasting industry globally, influencing the broader visual media sector, including advertising and film.

Keywords:

Computer Graphics, Historical Research, Korean CG, Mega Event CG, Visual Effects키워드:

컴퓨터그래픽, 역사연구, 한국 CG, 메가이벤트 CG, 시각효과Ⅰ. 서 론

1980년대는 한국 CG(Computer Graphics) 산업의 태동기로, 메가 이벤트가 그 발전에 중요한 역할을 한 시기였다. 국제 스포츠 대회, 특히 아시아경기대회와 올림픽대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어 개최국의 기술력과 문화적 역량을 세계에 선보이는 기회로 작용해 왔다. 이 과정에서 방송은 중요한 매개체 역할을 하였으며, 디지털 그래픽(CG)의 발전이 두드러지게 나타났다. 특히, 1986년 서울 아시아경기대회와 1988년 서울올림픽대회는 한국 방송 기술의 도약과 현대화를 상징하는 중요한 사건으로 평가된다. KBS와 MBC는 이 시기 국제적 표준에 부합하는 CG 기술을 적극 도입하였으며, 이를 통해 방송 그래픽의 품질을 획기적으로 향상시켰다. 이러한 기술적 진보는 한국 방송 산업이 글로벌 무대에서 두각을 나타내는 계기가 되었다.

본 연구는 1980년대 메가 이벤트를 통해 한국에 도입된 CG 기술의 발전 과정을 심층적으로 고찰하고, 이를 바탕으로 한국 방송 산업의 성장이 이루어진 과정을 체계적으로 분석하고자 한다. 이를 위해 당시 CG 작업에 참여했던 관계자들의 인터뷰를 바탕으로, 메가 이벤트가 국내 CG 기술 도입 및 발전에 미친 구체적인 영향을 기록할 것이다. 특히, CG 기술이 방송 콘텐츠의 품질과 전달 방식에 어떠한 변화를 가져왔는지, 그리고 이를 통해 방송 산업의 국제적 경쟁력 향상에 어떤 기여를 했는지 명확히 살펴보고자 한다.

또한, 본 연구는 1980년대 이후 한국 CG 기술의 도입과 발전이 방송 산업의 이미지와 정체성 형성에 미친 구체적 사례를 다룬다. 예를 들어, 디지털 자막 시스템, 2D 및 3D 애니메이션 기술, 실시간 영상 합성 기법 등 기술적 혁신이 방송 콘텐츠의 시각적 품질 향상과 글로벌 표준 준수에 어떤 영향을 미쳤는지 분석한다.

마지막으로, 본 연구는 이러한 기술적 발전 과정을 역사적 관점에서 조명하여, 당시의 기술적 성취가 오늘날 한국 방송 산업과 CG 분야의 글로벌 경쟁력을 뒷받침하는 기틀을 어떻게 마련했는지 살펴볼 것이다. 이를 통해 한국 CG 기술의 초기 발전 과정을 기록하고, 향후 디지털 콘텐츠와 방송 기술의 발전 방향에 대한 유용한 통찰을 제공하고자 한다.

Ⅱ. 본 론

2-1 메가 이벤트로 인한 CG 도입과 디지털 기술 발전

아시아경기대회와 올림픽과 같은 주요 국제 스포츠 대회는 개최국의 기술력과 문화적 역량을 세계에 알리는 중요한 기회가 된다. 이 과정에서 방송은 대회 중계와 프로그램 방영을 통해 필수적인 매개체 역할을 한다. 예를 들어, 아시아경기대회 기간 동안 KBS는 종일 방송 체제를 유지하며, 심지어 새벽 2시까지 방송 시간을 연장하여 경기 현장을 중계하고 관련 프로그램을 방영하였다[1]. 올림픽과 같은 국제적 이벤트에서 CG는 방송의 질을 높이는 핵심 기술로 자리 잡았다. KBS의 CG실에서는 경기 장면의 시각적 완성도를 높이기 위해 영국 콴텔(Quantel) 사의 페인트박스를 도입하였다. 이 장비는 전자 태블릿과 라이트펜을 통해 실시간으로 비디오 위에 직접 그래픽을 삽입할 수 있는 강력한 기능을 제공하였으며, 이는 당시로서는 혁신적인 기술이었다. 콴텔 사의 디지털 프레임 스토어인 DFS-3000은 1976년 몬트리올 올림픽에서 사용되며, 비디오 이미지와 메인 사진을 결합해 최초로 화면 속의 화면(Picture in Picture, PIP) 효과를 구현한 장치로 주목받았다. 이후 1981년 출시된 페인트박스는 전 세계적으로 널리 사용되며, 방송 그래픽 제작에 있어 중요한 도구로 자리 잡았다[2].

서울올림픽 기술의 도입과 활용에 있어 중요한 분기점이었다. 서울올림픽의 디지털 복원 작업을 담당했던 이성은 작가[3]는 서울올림픽을 ‘우리나라 디자인 역량이 빛난 프로젝트’라고 평가하였다. 이는 1986년 서울 아시아 1988년 서울올림픽이 한국의 근대화와 민주화 과정과 맞물려 성공적으로 진행되었음을 나타내는 평가다. 이러한 성과는 한국이 개발도상국의 지위를 벗어나 국제사회에서 기술력과 문화적 자립을 인정받는 중요한 계기가 되었다. 특히, 서울올림픽을 계기로 한국의 CG 기술은 메가 이벤트에서 필수적인 요소로 자리 잡으며, 이후 방송 기술의 발전에 발판을 마련하게 되었다[4].

그림 1은 1988년 서울올림픽을 위해 설립된 국제방송센터(IBC, International Broadcasting Center)의 모습을 보여준다. 이 센터는 전 세계 130여 개의 방송사에서 파견된 약 1만 명의 방송 요원들이 서울올림픽을 완벽하게 제작하고 방송할 수 있도록 모든 편의 시설과 최첨단 장비를 갖추고 있었다. IBC는 서울올림픽의 중계 방송을 위한 핵심 거점으로서, 효율적인 방송 제작과 고품질의 프로그램 송출을 가능하게 한 중요한 인프라였다. KBS는 서울올림픽의 성공적인 방송을 위해 그동안 개발 및 개선한 다양한 최신 방송 장비들을 선보였다. 그 중에서도 특히 주목할 만한 장비는 ‘프리즘(PRISM: Professional Real Image Sketch Machine)’으로, 제10회 아시안게임 당시부터 사용된 문자발생기다. 프리즘은 ‘모든 것을 표현해낼 수 있는 장비’라는 의미를 내포하고 있으며, KBS의 방송 프로그램에서 중요한 역할을 수행했다. 이 장비는 깨끗한 자막 처리 능력을 갖추고 있어, 경기 결과를 연속적으로 입력하거나 각 나라의 국기를 빠르게 표시하는 등의 기능을 제공했다. 또한, 1,600만 가지의 색상을 동시에 표현할 수 있는 기능과 경기 픽토그램을 자연스럽게 처리하는 아크릴 효과를 지원하여, 방송 중계의 시각적 품질을 높이는 데 기여했다. 프리즘 외에도 KBS는 비디오 파일 시스템(Video File System)과 텔레텍스트(Teletext)를 개발 및 보완하여 한국형 문자방송의 모델을 확립했다[5]. 이러한 시스템들은 경기 정보를 시청자들에게 신속하고 정확하게 전달할 수 있도록 설계되었으며, KBS의 방송 제작 능력을 한층 더 향상시켰다. MBC 역시 서울올림픽 방송 제작을 위한 장비를 자체적으로 개발하여 사용했다. MBC는 ‘파라곤(Paragon)’이라는 문자발생기를 개발[6]하여, MBC가 담당한 경기의 제작과 중계에 투입하였다. 파라곤은 프리즘과 유사한 기능을 제공하며, 경기 중계 중 자막과 정보를 신속하게 처리하는 데 사용되었다. 이와 같은 자체 개발 장비들은 서울올림픽 방송의 품질을 높이고, 각 방송사의 기술적 역량을 보여주는 사례가 되었다.

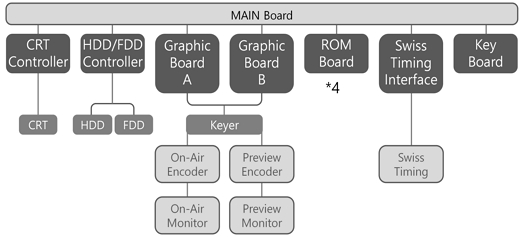

그림 2는 1988년 서울올림픽대회에서 KBS가 사용한 프리즘(PRISM) 시스템을 도식화하여 보여준다. 프리즘은 IBM-PC/AT 기반의 그래픽 생성 시스템으로, 스포츠 경기의 자동 타이밍 기능을 제공하는 스위스타이밍(Swiss Timing)과 통합하여 중계 방송에서 활용되었다. 이 시스템은 아날로그 방송 시스템을 위한 CRT와 HDD/FDD 제어를 위해 설계되었으며, 온에어(On-Air)와 프리뷰(Preview)용 그래픽 카드를 탑재한 그래픽 보드, 롬보드, 그리고 스위스타이밍 인터페이스 및 키보드를 메인 보드에 연결하여 구성되었다. 이러한 구조는 당시 KBS가 고품질의 방송 화면을 구현하고, 정확한 경기 정보를 제공하는 데 중요한 역할을 했다.

서울올림픽의 성공적인 방송을 위해 KBS와 MBC는 1984년부터 2D와 3D CG 장비를 적극적으로 도입했다. 이 과정에서 2D 페인팅 장비로는 오로라 200과 페인트박스가 주로 사용되었으며, 3D 장비로는 CBG-2와 같은 장비를 활용하였다. 3D 애니메이션 장비로는 당시 최첨단 기술로 평가받던 FGS-4000과 FGS-4500이 사용되었다. Lee[7]는 이러한 장비들이 1990년대 기준으로 국제적으로도 선진적인 3D 애니메이션 기술을 대표한다고 평가하였다.

이 장비들은 특히 서울올림픽의 방송 중계에서 실시간 그래픽 및 애니메이션을 구현하는 데 핵심적인 역할을 했다. 예를 들어, 경기 장면의 자막, 점수 표시, 그리고 경기 진행 상황을 시청자들에게 시각적으로 명확하게 전달하는 데 기여했다. FGS-4000과 FGS-4500은 복잡한 3D 애니메이션을 지원하며, 경기 장면에 다양한 그래픽 요소를 추가할 수 있는 가능성을 열어주었다. 이는 단순한 중계를 넘어, 시각적 경험을 극대화하는 중요한 기술적 도전이자 성과였다.

1984년, 미국 로스앤젤레스에서 개최된 제23회 하계 올림픽 경기대회인 LA 올림픽을 준비하는 과정에 대한 정보는 Alex[8]에 의하면, 예술가와 엔지니어 팀이 하루 최대 20시간 동안 페인트박스, Dubner CDC (Character Background Generator) 및 Chyron 장비를 사용하여 그림과 기호를 작업했다고 한다. 이 결과로 일부 이미지는 금메달을 딴 선수가 자랑스러워할 정도로 놀라운 그래픽을 구현했다. 또한, 최근의 CG 발전으로 이런 눈길을 사로잡는 그래픽이 가능해진 점을 강조하며, 이는 시청자들에게 명백한 미끼 역할을 한다고 설명되었다. 동시에 당시 도입한 더브너에 대한 정보로, 1980년 동계 올림픽을 언급하며 ‘Lake Placid에 있던 장비로 64가지 색상을 사용할 수 있었다. 이제 더브너를 사용하면 약 5,500개가 있다.’라고 소개되었다[8]. 국내에서는 처음 진행하는 88올림픽을 준비하면서 이러한 CG를 선진국으로부터 도입했다.

서울올림픽 이전, 1986년 서울 아시아경기대회 준비 과정에서 KBS는 자막기 개발에 본격적으로 나섰다. 당시 국내에서는 한글 폰트를 지원하는 자막기가 없었기 때문에, 디자인 팀은 이천여 자의 한글 글자를 수작업으로 일일이 그려서 셀 방식으로 삽입해야 했다. 이러한 초기 단계의 노력은 KBS 기술연구소와 외부 협력업체의 공조로 이루어졌으며, 아시안게임과 서울올림픽에서 활용된 자막기의 초석을 다졌다. 이 과정에서 외국의 ‘나인 보드’와 같은 그래픽 보드를 수입해 자막을 구현하였고, 이러한 자막 기술은 후에 고속버스 및 시외버스 터미널의 지역 및 시간 안내 자막으로 확산되어, 한국의 서체 개발의 시작점이 되었다[9].

1988년 서울올림픽에서는 NBC의 기술적 지원을 통해 올림픽 중계 방송을 더욱 향상시켰다. 미국의 NBC는 당시 한국에서 사용되지 않던 최신 장비를 제공하여 중계 방송을 지원했으며, KBS와 MBC의 CG 디자이너들은 이를 통해 선진 기술을 직접 배울 수 있었다. 조현주의 인터뷰에 따르면, NBC의 기술은 당시 한국 방송사들에게 큰 영감을 주었으며, 이를 바탕으로 KBS와 MBC의 CG 디자이너들은 타이틀 로고와 경기 배경 작업을 담당하며 기술력을 키울 수 있는 기회를 얻었다. 이는 서울올림픽의 중계 방송에서 자막과 그래픽이 국제 표준에 맞춰 향상되는 데 중요한 역할을 했다.

서울올림픽에서 CG 실은 국가별, 종목별 포맷을 제작하는 중요한 역할을 담당했다. 이는 각 경기의 특성과 국가를 시각적으로 구분할 수 있는 맞춤형 그래픽 작업을 요구했다. 당시까지 CG 작업은 기술자의 영역으로 여겨졌지만, 서울올림픽을 통해 그래픽 디자이너들이 본격적으로 주목받기 시작했다. 이들은 단순한 기술적 작업을 넘어, 디자인과 창의력을 발휘하여 서울올림픽 중계 방송의 시각적 품질을 높였다.

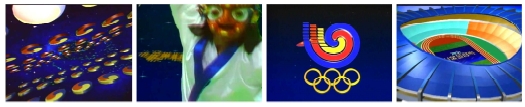

그림 3은 KBS 스포츠[10]에서 방영된 서울올림픽 30주년 특집 다큐멘터리 88/18에서 제공된 화면을 캡처한 것이다. 이 다큐멘터리는 1988년 서울올림픽의 다양한 측면을 재조명하며, 그 당시 한국 사회의 열정과 국가적 역량이 올림픽에 집중되었던 분위기를 생생하게 전달한다. 특히, 서울올림픽의 마스코트인 ‘호돌이’를 디자인한 김현과 김기조 디자이너의 인터뷰를 통해 그 시기 디자인 작업의 과정과 의미를 깊이 있게 조명한다. 서울올림픽은 단순한 스포츠 대회를 넘어, 종합문화행사의 성격을 띠며 한국의 개방과 발전을 상징하는 중요한 사건으로 인식되었다. 이 올림픽은 스포츠 중계와 경기 이상의 의미를 담고 있었으며, 대한민국이 국제사회에서 새로운 위상을 구축하는 데 기여했다. 다큐멘터리는 이러한 측면에서 서울올림픽이 정치, 역사, 문화적 측면에서 미친 영향을 다루며, 이 메가 이벤트가 국가 전반에 걸쳐 얼마나 큰 변화를 가져왔는지를 보여준다.

마스코트인 호돌이의 디자인 과정은 이러한 문화적 상징성을 잘 드러낸다. 호돌이의 컨셉이 토끼가 아닌 호랑이로 결정된 배경에는 한국의 전통과 정체성을 반영하려는 의도가 담겨 있었다. 이는 호랑이가 한국을 상징하는 동물로서 국가의 강인함과 희망을 표현하기에 적합했기 때문이다. 다큐멘터리는 이러한 마스코트의 탄생 배경과 더불어 당시 그래픽 디자이너들이 어떻게 국가적 행사에 기여했는지 인터뷰를 통해 생생하게 전달한다. 다큐멘터리에서는 ‘달려라 하니’와 같은 애니메이션 콘텐츠를 통해 서울올림픽이 한국의 문화산업에 미친 영향을 다루고 있다. 이러한 콘텐츠는 올림픽을 계기로 한국이 세계에 자국의 문화적 특성을 널리 알리고, 국제적인 문화적 정체성을 확립하는 데 중요한 역할을 했다. 서울올림픽은 한국의 스포츠를 세계에 알리는 행사였을 뿐만 아니라, 외교와 문화의 중요성을 강조하며 국가의 정체성과 희망을 시각적으로 표현할 수 있는 기회를 제공했다.

서울올림픽 30주년을 기념하는 88/18 다큐멘터리는 이처럼 국가의 모든 역량이 하나로 집중된 그 시기를 회고하며, 한국 사회가 경험한 변화와 발전을 시청자들에게 다시금 상기시켜 준다. 이는 한국이 세계 무대에서 자국의 역량을 선보이고, 문화적 가치를 강조할 수 있었던 순간으로서, 국가 정체성과 자부심을 형성하는 중요한 계기가 되었음을 확인할 수 있다. 이러한 점에서, 서울올림픽은 단순한 체육 행사를 넘어선 역사적, 문화적 사건으로 자리잡게 되었다.

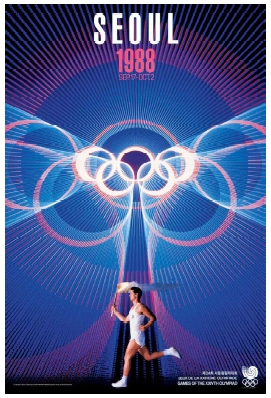

서울올림픽 공식 포스터(그림 4)는 1988년 서울올림픽을 기념하여 제작된 상징적 작품으로, 전 세계에 평화와 번영의 메시지를 전달하고자 했다. 포스터는 올림픽 정신을 표현하는 데 중점을 두어, 평화의 빛이 세계 곳곳에 퍼지며 인류가 함께 조화롭게 발전해 나가는 이미지를 시각적으로 담아냈다. 이러한 디자인은 스포츠를 통한 국제적 협력과 공존의 가치를 반영하며, 서울올림픽이 지향했던 이상을 나타낸다. 특히, 서울올림픽 공식 포스터는 CG 기법을 활용하여 제작되었다는 점에서 주목할 만하다[11]. 이는 세계 최초의 디지털 올림픽 포스터로서 중요한 의미를 가진다. CG 기술의 도입은 전통적인 수작업 방식에서 벗어나 컴퓨터 기반의 그래픽 처리를 통해 더 정밀하고 세밀한 표현을 가능하게 했다. 이를 통해 포스터는 더욱 선명하고 생동감 있는 이미지를 구현할 수 있었으며, 디지털 그래픽을 통해 올림픽의 이상과 메시지를 보다 효과적으로 전달할 수 있었다.

Seoul Olympics official poster, 1988*The phrase ‘24th Olympic Games’ written in Korean at the bottom of the picture is included in part of the poster.

서울올림픽에서의 CG 기술 도입과 발전은 단순히 당시의 방송 품질을 높이는 데 그치지 않고, 이후 한국 방송 산업과 CG 산업의 성장에도 중대한 영향을 미쳤다. 방송 산업 측면에서는 기술적 전문성과 시각적 완성도가 향상됨에 따라 국제 스포츠 이벤트 중계에서 신뢰받는 주체로 자리매김할 수 있었다. 이는 한국 방송사가 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하는 데 기여했으며, 이후 주요 국제 대회에서도 중추적인 역할을 담당할 수 있는 기반이 되었다. CG 산업 측면에서도 서울올림픽은 기술적 경험과 장비 활용 노하우를 축적하는 계기가 되었으며, 이러한 성과는 광고, 영화, 애니메이션 등 다른 시각 미디어 분야로 확대되었다.

2-2 방송 CG 디자인의 규격화와 통일성 확립

올림픽 대회를 준비하는 과정에서 주관 방송사의 중요한 임무 중 하나는 영상 제작 및 송출이다. 특히 국제 영상(International Broadcast)의 제작에서는 모든 국가와 선수들에게 공정하고 중립적인 시각을 유지하는 것이 필수적이다. 국제 영상에는 특정 국가나 선수에 치우치지 않도록 구성된 경기 장면, 그리고 각 선수와 국가를 명확하게 식별할 수 있도록 다양한 자막, 그래픽, 타이밍 정보가 포함된다. 서울올림픽을 준비하던 당시, KBS와 MBC는 주관 방송사로서 이러한 영상 제작의 중심 역할을 수행했다. 두 방송사는 각 종목과 선수에 대한 중립적이고 공정한 중계 영상을 제공하기 위해 다양한 영상 자료와 자막 시스템을 준비했다. 경기 장면에서 각국의 선수들이 쉽게 식별될 수 있도록 설계된 자막과 그래픽, 그리고 경기의 진행 상황을 실시간으로 전달하는 타이밍 정보는 국제 방송의 품질을 높이는 데 기여했다.

또한, 서울올림픽을 계기로 KBS와 MBC는 메인 스포츠 이벤트 외에도 다양한 서브 타이틀과 종목별 ID를 준비해 방송의 완성도를 높였다. 이러한 준비는 올림픽과 같은 메가 이벤트의 복잡한 정보 전달 요구를 충족시키기 위한 것이었으며, 이를 통해 국제 표준에 부합하는 고품질의 방송을 실현할 수 있었다. 특히, 뉴스 프로그램에서도 화려하고 정보 전달력이 뛰어난 CG 영상을 국내 시청자에게 소개함으로써, 경기 외적인 정보 제공에서도 중요한 역할을 했다. 이 과정에서 CG 기술의 발전과 방송 영상의 시각적 품질 향상은 한국의 방송 산업 발전에 큰 영향을 미쳤다.

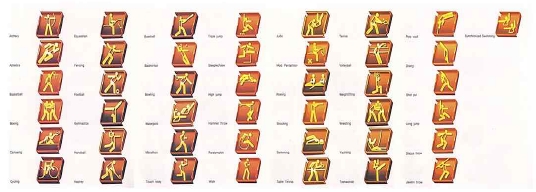

그림 5는 국제올림픽위원회의 올림픽 픽토그램 규격을 사용한 것을 보여준다. 서울올림픽에서 사용된 픽토그램은 국제 규격을 도입한 최초의 사례 중 하나로 평가된다. 이 과정에서 서울올림픽 조직위원회는 기존의 국제올림픽위원회(IOC) 규정을 참고하여 디자인의 일관성과 가독성을 높이는 데 중점을 두었다. 국제 규격의 도입은 올림픽과 같은 대규모 스포츠 이벤트에서 필수적인 요소로 자리 잡았으며, 이는 시각적 통일성과 디자인의 표준화를 통해 다양한 언어와 문화를 가진 관람객들에게 일관된 메시지를 전달하는 데 중요한 역할을 했다. 서울올림픽은 이전의 올림픽에서 사용된 픽토그램과 비교해 국제 규격을 체계적으로 반영했으며, 이를 통해 올림픽 픽토그램의 표준화를 선도했다. 예를 들어, 픽토그램의 라인 두께, 도형의 간결함, 색상 대비 등은 모든 국가에서 명확하게 인식될 수 있도록 조정되었다. 이러한 접근은 이후 개최된 바르셀로나, 애틀랜타, 시드니 올림픽에서도 지속되었으며, 국제 스포츠 행사 디자인의 중요한 기준으로 자리 잡았다.

1988년 서울올림픽에서는 마스코트 ‘호돌이’를 활용한 이벤트성 픽토그램 26종(그림 6)을 제작하여 올림픽 경기 종목에 맞게 활용하였다. 이는 국내 디자이너가 서울올림픽을 기념하고 각 종목의 특성을 표현하기 위해 창조한 것으로, 단순히 경기 정보 전달을 넘어 시각적 상징성을 높이는 데 중요한 역할을 했다. 호돌이 픽토그램은 각 종목에 대한 친근한 이미지를 부여하면서도, 전 세계 관중들에게 한국적 정서를 전달하는 데 기여했다. 픽토그램의 제작 과정은 CG 기술을 활용하여 이루어졌다. CG실에서는 디지털 이미지를 스캔하여 그 위에 하나씩 그려내는 방식으로 픽토그램을 완성하였다. 각 픽토그램은 컴퓨터를 사용해 정교하게 그려졌으며, 이를 통해 전통적인 수작업 방식에 비해 높은 일관성과 품질을 유지할 수 있었다. 이는 당시 디지털 그래픽 기술의 도입과 적용 사례로, 한국이 세계적인 기술 도약을 이뤄내는 데 중요한 기반이 되었다.

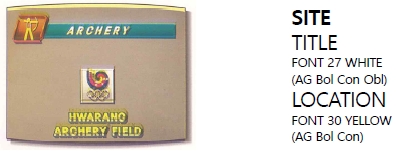

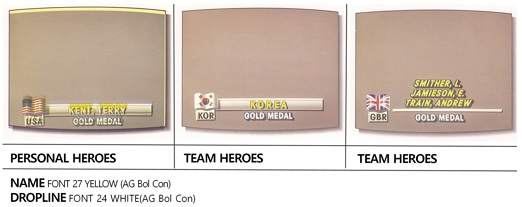

종목별로는 모든 서식이 만들어졌는데, 예를 들어 양궁의 경우 내용별로 화면의 레이아웃과 폰트 색상이 통일되어 사용되었다. 종목명은 하얀 글씨로 글자 크기 27로, 지역명은 노란 글씨로 글자 크기 30으로 구성되었다. 예를 들어, 양궁 종목의 경우(그림 7) 화면의 구성 요소들이 일관된 레이아웃과 색상으로 통합되어 디자인되었다. 종목명을 나타내는 텍스트는 하얀 글씨로 글자 크기 27로 설정되었으며, 지역명을 나타내는 텍스트는 노란 글씨로 글자 크기 30으로 조정되었다. 이러한 일관된 디자인 원칙은 시청자들이 경기 정보를 쉽게 이해할 수 있도록 돕고, 방송의 시각적 일체감을 높이는 데 기여했다. 이들은 종목별로 통일된 포맷에 픽토그램과 텍스트만 교체할 수 있게 디자인되었다.

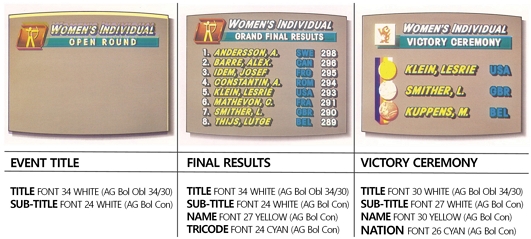

1988년 서울올림픽에서는 방송 중계의 시각적 품질과 일관성을 높이기 위해 SORTO Graphics Standards를 도입하여, 각 종목별 그래픽 디자인을 체계적으로 관리하였다. 그림 8에서 확인할 수 있는 양궁 종목의 타이틀 디자인은 이러한 표준화된 그래픽 계획의 예를 잘 보여준다. 타이틀 텍스트는 화이트 색상으로, 선수 이름은 엘로우 색상으로, 트리 코드와 국가는 사이언(Cyan) 색상으로 통일되었다. 이러한 색상 표준화는 화면에서 시청자들이 정보를 쉽게 구분하고 인식할 수 있도록 하는 데 기여했다. 특히 승리 세레모니와 같은 중요한 순간에는 호스트 국가인 한국을 상징하는 마스코트 ‘호돌이’ 픽토그램이 사용되었다. 호돌이 픽토그램은 서울올림픽을 상징하는 친근한 이미지로, 세레모니 장면에서 한국적인 정서를 자연스럽게 표현하며, 세계적인 무대에서 한국의 문화적 이미지를 강화하는 역할을 수행했다.

또한, 그래픽 디자인에서는 강조해야 할 부분에 글자 크기를 차별화하여 정보 전달의 주목성을 높였다. 예를 들어, 경기 중 주요 순간이나 중요한 선수 정보는 더 큰 글자 크기로 표시되었으며, 이는 시청자들이 화면에서 가장 중요한 정보를 빠르게 인식할 수 있게 했다. 이러한 그래픽 요소들은 방송의 시각적 효과를 극대화하고, 국제적인 기준에 부합하는 고품질의 중계 방송을 가능하게 했다.

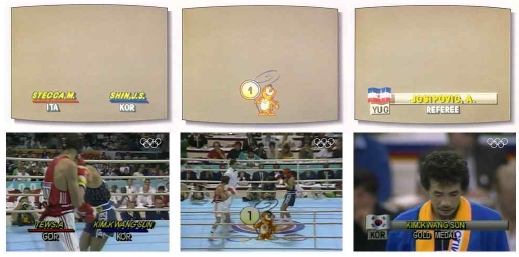

그림 9에서 나타나는 바와 같이, 모든 종목의 경기 장소(SITE), 경기 제목(EVENT TITLE), 선수 이름(LOWER THIRD NAME), 최종 순위(FINAL STANDINGS), 승리 세레모니(VICTORY CEREMONY) 등의 요소는 일관된 구성을 갖추었다. 이러한 통일성은 방송의 시각적 품질을 높이고, 시청자들이 쉽게 정보를 이해할 수 있도록 돕는 데 중점을 두었다. 각 종목의 특징에 따라 일부 그래픽 요소는 추가되거나 생략되었으며, 종목의 특성을 반영한 맞춤형 그래픽이 사용되었다. 예를 들어, 복싱 종목의 경우 두 명의 선수가 경기를 펼치므로 NAME SPLITS와 대진표가 필요했고, 경기 진행 상황을 보여주기 위해 각 라운드를 구분하는 ROUNDS 정보가 추가되었다. 특히, 라운드를 나타내는 이미지에서는 한국을 상징하는 마스코트 ‘호돌이’를 활용하여 디자인되었다. 이는 개최국의 문화적 요소를 그래픽에 반영하려는 시도로, 한국의 정체성을 세계에 알리는 중요한 역할을 했다.

서울올림픽의 이러한 통일된 그래픽 표준은 단순히 경기 장면을 중계하는 것에 그치지 않고, 한국의 디자인 역량을 국제 사회에 선보이는 기회가 되었다. SORTO Graphics Standards는 시각적 일관성과 정보 전달의 명확성을 중시하여 경기 중계의 품질을 높였을 뿐만 아니라, 호돌이 픽토그램을 통한 디자인 요소의 차별화로 한국의 문화적 특색을 효과적으로 표현하였다.

그림 10은 SORTO Graphics Standards에 따라 디자인된 복싱 종목의 그래픽 서식과 실제 방송에 적용된 예시 화면을 함께 보여주며, 이러한 표준화의 효과를 잘 나타낸다. 이전까지는 각 방송사가 저마다 독자적인 그래픽 스타일과 색상을 사용함으로써 방송의 일관성이 부족한 상황이었다. 하지만, 서울올림픽을 통해 제시된 그래픽 표준은 이러한 문제를 해결하며, 전반적인 방송 그래픽의 통일성과 전문성을 높이는 데 기여했다. 서울올림픽의 SORTO Graphics Standards는 다양한 시각적 요소들을 체계적으로 통일하였다. 예를 들어, 경기별 자막과 그래픽의 색상, 폰트, 레이아웃 등이 일관된 형태로 적용됨으로써, 시청자들이 경기 중계 방송을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 했다. 이러한 통일된 시각적 구성은 방송사들 간의 차별화를 줄이고, 시청자들에게 일관된 시청 경험을 제공하여 방송의 신뢰성을 높였다. 특히, 각 방송사들은 이를 통해 자신들의 미디어 브랜드를 강화할 수 있었으며, 이는 방송 매체의 이미지 향상에도 중요한 역할을 했다. 서울올림픽의 그래픽 시스템은 기술적 측면에서도 큰 발전을 이루었다. 국제 방송을 위한 그래픽은 하드웨어와 소프트웨어 면에서 뛰어났으며, KBS 기술연구소는 1986년 아시안게임 때의 경험을 바탕으로 완벽한 문자발생기를 개발해냈다. 이러한 장비와 시스템을 통해 경기별 그래픽 운영이 적절하게 이루어졌고, 각 경기 장면에서 필요한 그래픽 정보를 정확하게 전달할 수 있었다. 이는 올림픽 중계 방송의 품질을 크게 향상하는데 기여했다.

서울올림픽에서는 올림픽 역사상 처음으로 모든 그래픽, 심지어 경기 시간 표시 등을 담당하는 스위스타이밍(Swiss Timing)에서 제공되는 그래픽과 글자체를 통일하였다[6]. 이전까지는 롤타임을 제외한 다양한 요소들이 각기 다른 글자체와 디자인으로 제작되었고, 이로 인해 시청자들이 정보를 인식하는 데 혼란을 겪기도 했다. 서울올림픽에서는 이러한 요소들을 통일함으로써, 시각적 일관성과 정보 전달의 명확성을 확보했고 이는 올림픽 중계 방송의 새로운 표준을 제시한 사례로 평가받으며, 방송 그래픽 역사에서 중요한 전환점이 되었다. 이러한 시도는 단순한 디자인 요소 변경을 넘어, 방송 그래픽의 새로운 표준을 제시한 사례로 평가받는다. 디자인의 통일성을 통해 방송 그래픽의 기능성과 미적 요소를 동시에 개선한 것이다. 이로 인해 방송 그래픽 분야에서 시각적 일관성을 유지하는 것이 정보 전달에 중요한 역할을 한다는 인식이 확산되었으며, 이후 올림픽 중계를 비롯한 다양한 스포츠 방송에서 서울올림픽의 접근 방식을 따르는 사례가 늘어났다. 서울올림픽을 기점으로 방송 그래픽의 디자인 표준화가 본격적으로 논의되기 시작했으며, 이후의 대형 스포츠 이벤트에서도 서울올림픽의 시도는 중요한 참고 사례로 남아 있다.

서울올림픽에서 확립된 방송 CG 디자인의 표준화와 통일성은 이후 국제 방송 산업 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤다. 방송 그래픽의 규격화는 단순히 기술적 효율성을 높이는 것을 넘어, 국제 스포츠 중계의 품질을 새로운 차원으로 끌어올렸다. 특히, 서울올림픽에서 도입된 통합적인 그래픽 시스템과 표준화된 디자인 요소는 이후 올림픽 및 다양한 국제 스포츠 대회에서 활용되며 방송 그래픽 표준의 모델로 자리 잡았다. 이와 같은 방송 기술적 성취는 국제 방송 표준에 부합하는 고품질의 영상 제작을 가능하게 했으며, 이는 전 세계 방송사 간의 기술 협력을 촉진하는 데 기여했다. 또한, 서울올림픽에서 선보인 정교한 그래픽과 픽토그램은 단순한 경기 정보 전달을 넘어 문화적 메시지와 정체성을 시각적으로 표현하는 데 중요한 역할을 했다. 이러한 성과는 방송 그래픽 디자인이 단순한 기술적 구현에서 벗어나, 문화적 정체성과 국가적 브랜드를 드러내는 수단으로 발전했음을 보여준다.

2-3 3D 기술의 도입과 국제적 수준의 도달

1988년 서울올림픽은 한국 방송이 국제적으로 인정받고 세계적 수준으로 도약하는 중요한 계기가 되었다. 이 대회를 통해 한국 방송 산업은 그 기술력과 품질을 전 세계에 선보였으며, 그 결과 국제적인 신뢰도와 위상이 크게 강화되었다. 서울올림픽 기간(1988.09.17.~1988.10.02.) 한국 방송사는 평소에 실시하지 않았던 낮 방송을 시작하며 전일 방송 체제를 구축하는 등, 방송 시스템의 전반적인 운영이 확장되고 발전되었다. 이러한 변화는 서울올림픽을 계기로 한국 방송이 국제적 수준에 도달하는 데 중대한 기여를 했다 성공적인 방송 제작을 위해 한국 제작진 약 2,000명이 8개 종목을 제외한 나머지 경기를 제작했으며, 이 과정에서 선진 방송 기술과 장비가 적극적으로 도입되었다. 특히 KBS는 1987년 대통령 선거를 대비하면서 CG 작업을 업그레이드하기 위해 ‘프리즘’ 시스템을 시험 운용했다. 이를 통해 서울올림픽에서 더욱 정교한 CG 기술을 본격적으로 적용할 수 있었다. KBS와 MBC는 독일 보쉬의 FGS-4500 장비를 도입하여 12억 원을 투자, CG 작업을 시작하였으며, 이를 통해 벡터 기술을 기반으로 한 3D 모델링 및 애니메이션 기술을 활용하여 올림픽 로고와 다양한 가상 공간을 제작했다.

서울올림픽 개막식에서 방송된 타이틀 시퀀스는 한국 방송사에서 최초로 3D 기술을 활용해 제작된 작품으로, 이는 자막뿐만 아니라 배경 공간까지 모두 3D로 모델링하고 애니메이션과 카메라 작업을 통해 실감 나는 영상을 구현하는 데 기여하였다. 또한, 실사 영상과의 합성 기술도 적극 활용되어 더 현실감 있는 화면을 제공하는 데 중점을 두었다. 이와 같은 기술적 도약은 서울올림픽의 방송 품질을 한 단계 끌어올렸으며, 이를 통해 한국 방송 산업의 역량과 기술적 전문성이 전 세계에 인정받게 되었다. 이러한 3D 그래픽과 CG 기술의 도입은 방송 그래픽의 수준을 높였을 뿐만 아니라, 국내 방송 제작 환경을 국제적 수준으로 발전시키는 데 결정적인 역할을 했다. 서울올림픽의 성공적인 방송은 한국 방송 산업의 기술적 성과를 보여주는 동시에, 국제 스포츠 중계에 있어 표준을 제시하는 중요한 사례로 남게 되었다. KBS와 MBC는 이를 통해 단순한 경기 중계 이상의 혁신적인 방송 콘텐츠를 제작할 수 있었으며, 이는 이후 한국 방송 기술의 세계적 성장의 발판이 되었다.

그림 11은 1988년 서울올림픽 개회식의 클로징 타이틀로, 약 30초 분량의 영상에서 당시의 CG 기술이 집약된 장면을 보여준다. 이 영상은 3D 모델링과 크로마 합성 기법을 통해 다채로운 시각적 효과를 구현했으며, 이는 당시 한국 방송사의 기술 역량을 상징적으로 나타낸다. 클로징 타이틀에서는 태극마크가 우주 공간에서 3D로 복제되어 화면의 Z축 방향으로 이동하며 세계지도를 형성하는 장면으로 시작한다. 이 과정에서 크로마 스튜디오에서 촬영한 탈춤을 추는 인물을 합성하여 한국의 전통문화를 시각적으로 표현하고, 서울올림픽의 자막이 생성되는 장면이 전환된다. 이후 화면은 3D로 모델링된 올림픽 주경기장의 가상 공간으로 이어지며, 마지막으로 3D 카메라가 경기장을 한 바퀴 도는 동안 금빛으로 모델링된 개회식 타이틀이 디졸브되며 영상이 종료된다. 이 클로징 타이틀은 여러 CG 기법을 결합하여 화려하고 감각적인 시각 효과를 구현하였다. 현실감 있는 태극마크와 세계지도의 생성, 크로마 합성을 통한 인물 삽입, 3D 배경의 활용 등은 서울올림픽의 개회식 영상을 한층 더 돋보이게 했다. 특히, 이러한 작업은 전통적인 한국 문화를 현대적 기술과 융합하여 표현함으로써, 세계 시청자들에게 한국의 정체성과 기술력을 동시에 보여주는 효과를 거두었다. 그러나 이 작품에는 당시 기술 수준의 한계로 인한 몇 가지 미흡한 부분도 있었다. 예를 들어, 레이어 작업의 자연스러움이나 크로마 합성의 완성도에서는 기술적 제약으로 인해 어색하게 느껴질 수 있는 부분이 있었다. 하지만 이러한 어려움에도 불구하고, 당시의 작업은 한국의 CG 기술 수준에서 매우 혁신적인 성과로 평가되었다. 이 영상은 이후 한국 방송사들이 CG 작업을 발전시키는 데 중요한 기준과 지표가 되었으며, 후속 작업의 질적 향상을 위한 밑거름이 되었다.

서울올림픽 준비 과정에서 KBS는 보도본부 산하의 보도 그래픽실과 타이틀실에 각각 20여 명의 그래픽 디자이너들을 배치하여 방송사의 전체 영상 그래픽을 담당하도록 했다. 당시 KBS는 주로 AT&T의 TOPAS(3D Software)와 TIPS(2D Software)를 사용하여 그래픽을 제작했으나, 서울올림픽 준비를 위해 김만규 등 주요 디자이너들은 영국에서 Alias Software의 교육을 받았다. 이를 통해 얻은 기술적 노하우를 바탕으로 88올림픽 타이틀 영상을 제작하였다. 이 과정은 한국 방송사의 CG 기술이 국제적인 기준에 도달하는 데 큰 기여를 했으며, 한국 방송 기술의 국제화를 앞당기는 계기가 되었다.

그림 12는 1988년 서울올림픽 중계방송 오프닝 타이틀의 CG 작업이 적용된 장면을 캡처한 이미지로, 해당 제작 과정은 당시 KBS에 재직 중이던 정동욱의 인터뷰를 통해 구체적으로 확인할 수 있었다. 정동욱에 따르면, 본 프로젝트는 김만규 차장이 총괄하여 자료 조사, 기획, CG 제작 등 모든 단계를 체계적으로 관리하였으며, 이를 통해 작업의 완성도를 높였다. 이러한 과정은 김만규 차장의 지도 아래, 신입사원들은 CG 제작 과정 전반에 참여하며 실무 경험을 축적하고 기술적 역량을 향상시키는 기회를 가졌던 것으로 평가된다.

당시 서울올림픽 메인 타이틀 영상은 ‘휴먼테크’ 광고의 영향으로, 기술적이고 미래지향적인 이미지를 담고 있었다. 오프닝 타이틀에서는 사람이 땅에서 올라오는 장면을 금속성 알루미늄 질감의 로봇으로 표현하고, 이 로봇 인간이 서울올림픽의 메인 스타디움을 번쩍 들어 올리는 모습이 주요 장면으로 기억에 남는다. 이러한 장면은 서울올림픽이 현대적이고 기술적으로 발전한 한국을 상징하는 이미지로, 관객들에게 강한 인상을 남겼다. 이 작업에서는 당시로서는 최신 기술이었던 3D 프로그램인 에일리어스(Alias)를 사용하여 3D 모델링과 애니메이션을 제작했다. 에일리어스를 활용한 CG 작업은 복잡한 공간감을 구현하고, 현실감 있는 금속 질감을 표현하는 데 큰 역할을 했다. 특히, 이 프로그램을 통해 정교한 3D 그래픽이 가능해지면서, 로봇 인간의 움직임과 올림픽 스타디움의 리얼한 표현이 실현되었다. 이는 단순히 시각적 효과에 그치는 것이 아니라, 1988년 당시 한국 방송사의 기술적 역량을 보여주는 사례로서, CG 기술의 잠재력을 세계에 알리는 데 기여했다.

그림 13은 1988 서울올림픽 타이틀 작업을 준비하는 과정에서 참고된 삼성전자의 88올림픽 PR 광고 중 하나로, 1987년에 방영되었다. 이 광고를 통해 삼성전자는 고객들에게 미래 기술과 혁신의 이미지를 전달하며, ‘휴먼테크’라는 가치를 강조하였다. 광고는 당시로서는 혁신적인 시각적 효과를 창출하며, 디지털 테크놀로지의 미래 방향과 발전 가능성을 보여주었다. 이는 당시 한국의 광고와 CG 기술 발전에 중요한 영향을 미쳤다.

삼성전자의 휴먼테크 광고와 금성사의 테크노피아 CF는 해외에서 도입된 최신 CG 기술을 적극적으로 활용한 사례로, 현실에서는 불가능한 상상을 시각적으로 구현하며 관객들에게 큰 충격을 주었다. 이 광고들은 가상의 공간에서 로봇들이 협력하며 제품을 생산하는 모습을 통해 과학기술의 한계를 넘는 환상적인 미래를 제시했다. 이를 통해 디지털 테크놀로지가 현실에서 어떻게 구현될 수 있는지에 대한 상상력을 고취시키며, CG의 새로운 가능성과 방향성을 제시하는 중요한 이정표가 되었다. 이 시기는 CG 기술이 전 세계적으로 빠르게 발전하던 1980년대 후반에서 1990년대 초반에 해당하며, 한국 역시 이러한 흐름 속에서 CG 기술의 도입과 발전을 가속화했다. 삼성전자의 광고 작업은 CG를 실질적으로 활용하고 발전시키는 데 있어 중요한 아이디어를 제공했으며, 이는 한국의 방송 산업과 광고 산업의 기술적 진보를 이끌었다. 특히, CG를 활용한 미래 지향적 광고는 한국 사회에 디지털 미디어의 가능성을 알리는 역할을 하며, 후속 기술 개발에도 큰 영향을 미쳤다.

서울올림픽 중계 방송의 CG 작업 과정에서 한국의 방송사들은 미국 NBC의 지원을 받았다. 당시 KBS에서 근무했던 CG 디자이너 조현주의 인터뷰에 따르면, NBC는 당시 국내에 없었던 최첨단 장비를 사용하여 서울올림픽의 방송 송출을 지원했으며, KBS의 방송국 내부를 최첨단 장비로 채웠다. 이러한 장비들은 그 시기 한국 내에서 경험하지 못한 수준의 기술력을 자랑했고, 특히 자막이 자연스럽게 나타나는 퀀투링 기술은 당시 한국의 CG 디자이너들에게 매우 신기한 경험이었다. 서울올림픽 동안, 기술적인 한계로 인해 전 세계 송출은 NBC의 시스템을 통해 이루어졌지만, 한국의 CG 작업자들은 타이틀 로고와 경기 종목의 배경 작업을 담당하며 기술력을 키울 수 있는 기회를 가졌다. 이 과정은 일종의 '도제식' 학습 형태로 진행되었으며, 선진 기술을 직접 보고 배우면서 따라 하던 방식이었다. 이러한 경험을 통해 한국의 CG 작업자들은 선진 기술을 습득하고, 이를 토대로 향후 기술력을 발전시키는 기반을 마련할 수 있었다.

서울올림픽은 한국의 방송 기술과 CG 기술의 획기적인 도약을 이끌어낸 중대한 전환점이었다. 이 대회에서 한국은 단순히 외국의 기술을 수용하는 데 그치지 않고, 이를 실제 방송에 적용하면서 기술의 수준과 방송 품질을 동시에 한 단계 끌어올렸다. 미국 NBC의 지원 아래, 한국의 방송사는 국제적인 기술을 체험하며 그들의 기술력을 빠르게 발전시킬 수 있었고, 동시에 서울올림픽의 주요 타이틀과 배경 작업을 통해 독자적인 기술력을 축적하였다. 이러한 기술적 도약은 서울올림픽 이후 한국의 방송 산업이 세계적인 무대에서 더욱 경쟁력을 갖추는 데 기여했다.

그림 14는 MBC가 제작한 1988 서울올림픽 개회식 영상의 오프닝 타이틀로, MBC의 창의적이고 혁신적인 CG (Computer Graphics) 작업을 대표하는 사례 중 하나다. 이 오프닝 타이틀은 고요하면서도 우아한 분위기를 지향하여, 서울올림픽의 웅장함과 아름다움을 시각적으로 표현하는 데 중점을 두었다. 타이틀 시퀀스의 초기 장면에서는 3D로 모델링된 올림픽 마크와 정교하게 보정된 이미지들이 카드 형식으로 배열되며, 차례로 화면에 나타난다. 이러한 디자인 요소들은 3D 카메라의 자연스러운 움직임에 따라 가상 공간으로 이동하며, 잠실주경기장의 3D 모델과 경기 영상이 매끄럽게 결합된다. 이 CG 작업은 당시로서는 고난도의 기술적 성과를 대표하는 작품으로, 특히 미국 NBC와 비교해도 크게 뒤처지지 않는 수준[7]의 완성도를 자랑했다. 이는 한국의 방송사가 짧은 기간 내에 CG와 3D 애니메이션 기술을 빠르게 도입하고 발전시켰음을 보여주는 중요한 사례였다. 복잡한 3D 애니메이션의 활용과 세밀한 시각적 디자인은 서울올림픽 중계 방송을 더욱 흥미롭고 다채롭게 만드는 데 기여했다. 이러한 시도는 한국 방송의 기술적 도약과 창의적인 시각 표현 능력을 전 세계에 선보이는 기회가 되었다.

서울올림픽은 한국 방송사에 기술적으로 혁신적인 발전의 기회를 제공한 행사로 평가된다. 특히, 세련된 CG 기술과 스테레오 문자 다중방송 등의 첨단 기술의 성공적인 도입은 국내 방송 기술의 성숙도를 나타내는 중요한 이정표가 되었다[12]. 당시 방송사들은 단순히 선진국의 기술을 따라가는 것을 넘어, 독자적인 창의성을 발휘하여 국제 수준에 도달할 수 있는 능력을 보여주었다. 이러한 기술적 성과는 한국 방송 산업의 국제적인 인지도를 높이는 데 중요한 역할을 했다. 서울올림픽이 종료된 이후, 당시 KBS 올림픽 운영국장이었던 황길웅[6]은 다음과 같이 회상했다. 그는 "KBS의 노력과 열정을 바탕으로, 올림픽 방송은 국내와 국제적으로 폭넓게 시청자들에게 제공되었으며, 그 결과 국내 방송 문화의 성장과 발전에 긍정적인 영향을 주었다."라고 언급했다. 이는 서울올림픽을 통해 축적한 기술적 경험과 성취가 이후 한국 방송 산업의 성장과 현대화에 중요한 기여를 했음을 의미한다. 올림픽 준비 과정에서 습득한 기술과 노하우는 향후 한국 방송사들이 국제 무대에서 경쟁력을 유지하고, 더 나아가 글로벌 방송 표준을 수립하는 데 밑거름이 되었다.

MBC의 오프닝 타이틀 제작을 비롯한 서울올림픽의 방송 경험은 한국 방송의 기술적 도약을 가능하게 했다. 이 과정에서 얻은 경험과 기술력은 방송 콘텐츠의 품질 향상에 기여했을 뿐만 아니라, 한국 방송사들이 글로벌 시장에서 인정받는 계기가 되었다. 서울올림픽을 통해 쌓은 기술적 성과와 창의적 도전은 이후 한국 방송이 발전해 나가는 데 중요한 기초가 되었으며, 이는 한국이 디지털 미디어와 방송 기술 분야에서 선도적인 위치를 차지하는 데 큰 영향을 미쳤다.

Ⅲ. 결 론

1988년 서울올림픽은 한국 방송 기술과 CG 산업 발전의 기점이 되었음을 본 연구를 통해 확인할 수 있었다. 올림픽 준비 과정에서 도입된 「SORTO Graphics」와 다양한 디지털 장비는 방송의 시각적 품질을 크게 향상시켰고, 규격화와 통일성을 강조한 디자인 철학은 이후 한국 방송 산업 전반에 걸쳐 지속적인 영향을 미쳤다. 특히, 당시의 방송 기술 혁신은 한국이 국제적 수준의 방송 품질을 달성하고, CG 기술을 도입하는 데 중요한 역할을 했다.

본 연구는 기존 연구와 차별화된 접근법을 통해 1988년 서울올림픽의 방송 기술 및 CG 기술 도입이 미친 장기적 영향을 체계적으로 조명하였다. 또한, 본 연구에서는 서울올림픽의 방송과 CG 기술 도입이 한국 방송 산업에 미친 장기적 영향을 신뢰성 있게 분석하기 위해 다음과 같은 방법론을 채택했다. 첫째, 주요 문헌 분석을 통해 1988년 서울올림픽 당시 도입된 기술의 구체적 사례와 성과를 체계적으로 검토하였다. 이를 위해 국내외 학술지, 기술 보고서, 방송사 내부 자료 및 인터뷰 자료를 폭넓게 참조하였다. 둘째, 연구 과정에서 편향을 최소화하기 위해 다양한 시각을 수렴하고자 다수의 관련 기관 및 전문가와의 심층 인터뷰를 병행하였다. 이를 통해 단순히 긍정적인 사례뿐만 아니라, 당시 기술 도입 과정에서 직면했던 도전과 한계도 균형 있게 조명하였다.

연구 결과는 서울올림픽 이후 방송사의 기술 투자 방향 변화, CG 기술이 타 산업으로 확산되는 과정에서의 도전 과제, 그리고 국제적 메가 이벤트에서의 기술적 성과와 비교를 통해 도출되었다. 특히, 일본의 1964년 도쿄 올림픽, 중국의 2008년 베이징 올림픽 등과의 비교 분석을 통해 서울올림픽이 방송 그래픽 규격화와 디지털 기술 도입에서 독자적인 발전 경로를 개척했음을 입증하였다. 이러한 비교는 서울올림픽이 기술적 성과뿐만 아니라, 한국의 방송 산업이 독창성과 국제적 경쟁력을 동시에 갖추게 된 계기였다는 점을 강조하는 데 기여했다.

결론적으로, 서울올림픽은 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 한국 방송과 CG 산업의 현대화와 국제화에 기여한 역사적 전환점이었다. 본 연구의 방법론적 접근을 통해 도출된 결과는 서울올림픽 당시 도입된 기술적 성과와 한계가 오늘날 디지털 미디어 분야에서 한국의 선도적 위치를 형성하는 데 중요한 역할을 했음을 확인시켜 준다.

향후 연구에서는 서울올림픽에서 축적된 기술적 경험이 이후 국제적 메가 이벤트와의 기술적 연계성에서 어떤 차별성을 가지는지 심화 분석이 필요하다. 또한, CG 기술의 타 산업으로의 확산 과정에서의 도전과 성공 사례를 더 폭넓게 조사함으로써 한국 디지털 콘텐츠 산업의 발전 경로를 구체적으로 탐구할 수 있을 것이다. 본 연구는 서울올림픽의 사례를 중심으로 방송과 CG 기술의 발전을 재조명함으로써, 미래 방송 기술과 디지털 미디어의 발전 방향을 모색하는 데 기여할 것이다.

Acknowledgments

본 논문은 나소미의 2024년도 홍익대학교 박사학위논문의 일부를 바탕으로 작성하였음.

References

- B. H. Kim, Y. H. Kim, D. H. Ma, M. S. Baek, Y. J. Won, S. G. Yoon, ... and J. M. Han, 50 Years of Korean Television Broadcasting, Seoul: Communication Books, 2011.

- W. E. Carlson, Computer Graphics and Computer Animation: A Retrospective Overview, Columbus, OH: The Ohio State University, 2017.

- The JoongAng. A Response from Young Artists who Restore Hodori’s Design at Their Own Expense, 1988 [Internet]. Available: https://www.joongang.co.kr/article/21940082, .

- K. H. Park, G. Ok, and J.-G. Park, “The Beginning of Korean Sports Diplomacy -The Legacy of Hosting the Seoul Olympics-,” The Korean Journal of History for Physical Education, Sport, and Dance, Vol. 16, No. 2, pp. 47-57, June 2011.

- J. G. Kim, “Broadcasting - Completed Preparations from International Signal Production to Distribution and Transmission,” Newspaper & Broadcasting, No. 212, pp. 16-22, August 1988.

- G. W. Hwang, “[Broadcasting] The Evaluations in Terms of Quality and Quantity Are All Passing Points, and the Production Is Also at the International Signal Level,” Newspaper & Broadcasting, No. 215, pp. 14-19, November 1988.

- I. J. Lee, “How Are Broadcast Graphics Made?” The Kwahak Dong-A, Vol. 5, No. 4, pp. 46-49, April 1990.

- The New York Times. Computer Graphics Enliven the Screen [Internet]. Available: https://www.nytimes.com/1984/07/22/arts/computer-graphics-enliven-the-screen.html, .

- J. D. Park, “CTS Today,” Newspaper & Broadcasting, No. 210, pp. 118-119, June 1988.

- KBS Sports. Seoul Olympics 30th Anniversary Special Documentary: 88/18 [Internet]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=cS-MZlwLqYQ, .

- Seoul Museum of History, Seoul 1988 Olympics Official Poster, Author, Seoul, 1988.

- S. S. Park, “[IBC and International Signal Production] First Application of Advanced Broadcasting Technology, Successful,” Newspaper & Broadcasting, No. 215, pp. 24-27, November 1988.

저자소개

2000년:홍익대학교 (미술학사)

2007년:홍익대학교 대학원 (미술학석사)

2024년:홍익대학교 대학원 (미술학박사-영상학)

1999년~2003년: ㈜ 서울비젼

2003년~2004년: ㈜ 화이어웍스

2004년~2008년: ㈜ 믹스 필름

2007년~2010년: ㈜ SBS

2016년~현 재: 가톨릭관동대학교 CG디자인학과 교수

※관심분야:CG, VFX, Motion Graphics, VR, AR 디지털영상, 역사연구 등