텍스트 마이닝을 활용한 역대 대통령 연설문에 나타난 정치적 담론 분석

Copyright ⓒ 2024 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 대통령 연설문을 통시적으로 분석하여, 연설문이 내포한 정치적 담론을 살펴보기 위해, 역대 대통령 연설문 총 9,113개를 웹크롤링하고, 빈도, 네트워크, 그리고 토픽 모델링 분석을 수행했다. 분석 결과, ‘국민’, ‘정부’, ‘나라’, ‘경제’ 등이 주요 키워드로 등장했고, 이는 ‘경제 성장과 발전’, ‘안보와 국방’, 그리고 ‘정치 개혁 및 민주주의’라는 공통된 한국 정치적 담론으로 나타났다. 보수와 진보 정권 연설문은 각각 ‘경제성장’,‘ 국가 안보’, 그리고 ‘외교’와 ‘남북 관계’, ‘사회적 복지’, 그리고 ‘민주주의’라는 정치적 차이점을 보였지만, ‘환경 보호’는 이명박 정권부터 꾸준히 주요 담론으로 등장했다. 추가로, 시기별 주요 정치 담론의 의미를 해당 시기의 주요 이슈 및 사회적 변화와 어떻게 연관되어 있는지 분석했다.

Abstract

This study conducted a diachronic analysis of presidential speeches, to examine the political discourse inherent in these texts. A total of 9,113 speeches from Korean presidents were analyzed using frequency and network analysis, and topic modeling. The findings revealed that key terms such as ‘people,’ ‘government, ‘nation,’ and ‘economy’ consistently appeared across all periods, indicating the common political discourse in South Korea, such as ‘economic growth and development,’ ‘security and defense,’ and ‘political reform and democracy.’ While the speeches of conservative and progressive presidents highlight different political priorities, with conservatives emphasizing ‘economic growth,’ ‘national security,’ and ‘diplomacy,’ and progressives focusing on ‘inter-Korean relations,’ ‘social welfare,’ and ‘democracy,’ environmental protection emerged as a consistent discourse since the Lee Myung-bak administration. The key issues and social changes of each period are discussed in relation to the political discourse.

Keywords:

Presidential Speech, Political Discourse, Text-Mining, Network Analysis, Topic Modeling키워드:

대통령 연설문, 정치적 담론, 텍스트 마이닝, 네트워크 분석, 토픽 모델링Ⅰ. 서 론

대통령 연설문은 단순한 언어적 수사를 넘어 그 시대의 사회적, 경제적, 문화적 환경을 반영하는 중요한 데이터이다[1]. 대통령 연설문에 나타나는 담론의 변화는 시대마다 대통령 연설문은 당면한 사회적 문제와 정책 방향을 반영하며, 그 변화는 시대적 요구와 정책 기조의 변화를 보여주는 중요한 지표로 작용한다. 또한 시대적 맥락 속에서 사회가 직면한 핵심 이슈를 의미하며, 이를 통해 당시의 정치적 메시지와 정책 기조를 명확히 이해할 수 있다. 이처럼, 정치 담론 분석은 대통령 후보자 또는 대통령의 정치 철학을 파악하기 위한 유용한 방법의 하나로 선호된다[2].

한편, 대통령 연설문의 디지털화를 통해서 국민은 대통령의 정책 방향과 사회적 메시지를 더욱 쉽게 접근하고 이해할 수 있게 되었다. 미국의 경우, 국립기록관리청(NARA: National Archives and Records Administration)의 대통령기록국(Office of Presidential Libraries)을 통해서 역대 대통령 문서, 연설, 공식 회의록 등을 포함한 방대한 데이터를 온라인으로 공개해왔다[3]. 우리나라에서도 역대 대통령 자료를 수집하고 데이터베이스화하여 현재 온라인에 공유하고 있다. 역대 대통령 연설문은 행정안전부 대통령기록관(https://pa.go.kr/index.jsp)에서 검색을 할 수 있고, 현재 대통령의 연설문은 대한민국 대통령실(https://www.president.go.kr/)에서 공개되어 있다. 이렇게 디지털화된 대통령 연설문 데이터를 수집하여 시대별로 변화하는 사회, 경제, 정치, 외교 등의 주제나 대통령의 정책 방향을 분석한다면, 정부의 정책에 대한 폭넓은 이해 또는 감시할 수 있으며, 더 나아가 투명하고 책임 있는 민주정치를 실현하는 데 기여하게 된다.

그동안의 국내의 대통령 연설문 연구는 대체로 연설문의 언어적 특성을 위주한 언어학 연구[4]-[7]가 많았다. 연설문에 나타난 사회, 경제, 정치 등의 이슈에 대한 담론 분석 연구의 경우, 대부분 대통령의 신년사, 취임사, 또는 특정 정책 연설과 같은 제한된 텍스트를 대상으로 하거나, 특정 이슈에 집중하는 경향을 보였다[8]-[13]. 그러나 정치적 담론은 각 대통령의 재임 시기 동안의 사회적, 경제적, 정치적 변동을 반영하므로, 대통령 연설문을 포괄적으로 분석함으로써 이러한 담론의 변화를 통시적으로 이해하는 것이 중요하다. 따라서, 본 연구는 제1대 이승만 대통령부터 제20대 윤석열 대통령까지, 각 대통령의 연설문 전체를 대상으로 분석을 진행했다. 신년사와 취임사를 포함하되, 특정 연설문에만 국한되지 않고 대통령 연설문에 나타난 전체적인 정치 담론의 변화를 종합적으로 조망함으로써, 정치적 담론의 구조와 변화를 살펴보고자 했다.

구체적으로, 본 연구는 대한민국 역대 대통령 연설문을 대상으로 빈도 분석, 네트워크 분석, 그리고 토픽 모델링을 수행하여, 연설문에 나타난 시대적 담론의 구조와 변화 양상을 다각적으로 조망하는 데 목적을 두고 있다. 먼저, 빈도 분석을 통해 각 시기의 핵심 키워드를 파악하고, 네트워크 분석을 통해 보수-진보 정권별 정치적 메시지의 차이를 살펴보았다. 마지막으로, 토픽 모델링을 통해 주요 정치 담론의 흐름이 시간에 따라 어떻게 변화했는지 분석했다. 이를 통해 대통령 연설문에 나타난 정치적 메시지의 구조와 변화를 통시적으로 이해함으로써, 한국 정치 담론의 변화 양상을 종합적으로 규명하고자 했다.

Ⅱ. 문헌 연구

2-1 대통령 연설문 연구 동향

대통령의 공식 연설문은 언어학 분야에서 활발히 연구되어왔다. 이는 각 대통령의 언어 사용 패턴, 수사 전략, 그리고 시대적·문화적 맥락을 반영하기 때문에 언어학적으로 매우 중요한 연구 대상이다. 연설문의 언어는 특정 사회적·정치적 메시지를 전달하려는 의도를 담고 있으며, 이를 언어 선택, 문법 구조, 은유 사용 등 다양한 언어학적 요소를 통해 분석할 수 있다. 진보 및 보수주의자의 담화 특성을 분석한 연구[4]에서는 대통령 연설문 데이터를 수집해 K-LIWC 프로그램으로 분석하였다. 그 결과, 진보주의자는 형용사를, 보수주의자는 동사를 많이 사용하는 경향이 있음을 확인하였다. 이는 정치적 성향과 언어적 특성 간의 관련성을 품사를 통해 접근한 것이다. 또한, 대통령 연설문과 장관 연설문에 사용된 은유와 그 번역을 인지 언어학적 관점에서 분석한 연구도 있었다[5]. 대통령의 언어적 특성은 심리적 측면과도 관련이 있다. 대통령 간의 차이를 가시화할 수 있는 언어 스타일 요인을 개발한 연구에서는 "여성성", "대통령다움" 등의 지표를 통해 정치 성향과 시대적 경향성을 논의하였다[6]. 담화 상황에 따라 구어체와 문어체의 사용 변화를 분석한 수사적 언어 특성 연구도 진행되었다[7].

한편, 대통령 연설문은 단순히 정책을 발표하는 수단을 넘어, 국가의 비전과 당면한 문제, 그리고 국가의 분위기를 반영하는 중요한 정치적 텍스트이다. 이는 해당 시대를 관통하는 정치적 담론을 이해하는 데 중요한 역할을 하며, 따라서 정치, 정책, 미디어 분야뿐만 아니라 사회학, 커뮤니케이션학, 문학 연구 등 다양한 분야에서 폭넓게 연구되어왔다. 예를 들어, 윤석열 대통령의 ‘자유’ 담론에 나타난 의도와 함의를 비판적으로 분석한 연구[8], 한국의 문화 정책과 문화 개념을 분석한 연구[9], 국가 안보 분야에서 한국의 전략 문화 연구[10] 등은 대통령 연설문에 나타난 정부의 주요 관심사와 정책 방향을 파악하고, 이를 바탕으로 미래를 예측하고자 했다. 이처럼 대통령 연설문은 해당 시대의 정치적 담론을 형성하고 전달하는 중요한 매개체로서, 이를 통해 정부의 기조와 사회적 변화를 이해하는 데 중요한 단서를 제공한다.

지금까지의 대통령 연설문 분석 연구는 특정 형식의 연설문이나 대상에 초점을 맞추어 진행된 경우가 많아, 분석 범위에 제한이 있었다. 예를 들어, 신년사와 취임사에 대한 연구[3], 기조연설문 연구[11], 그리고 특정 대통령에 초점을 맞춘 연구[8]가 주를 이루었다. 또한, 코로나19와 같은 특정 위기 상황[12]이나 통일 관련 주제를 전문적으로 다룬 연구[13]도 다수 있었다. 이러한 접근 방식은 특정 주제나 시대에 대해 깊이 있는 이해를 제공하지만, 대통령 연설문이 가진 넓은 스펙트럼과 시대를 관통하는 정치적 담론의 흐름을 포괄적으로 이해하는 데는 한계가 있다. 따라서, 대통령 연설문을 보다 폭넓게, 시대적 맥락과 다양한 정치적 관점에서 종합적으로 분석할 필요성이 있다.

2-2 텍스트 마이닝과 정치 텍스트 분석

최근에는 대통령 연설문에서 나타나는 주요 주제와 정치적 트렌드를 효과적으로 파악하기 위해 텍스트 마이닝 기법, 특히 네트워크 분석과 토픽 모델링이 많이 활용되고 있다. 우선, 네트워크 분석은 정치적 입장을 파악하는 데 유용한 방법론으로 자리잡고 있다. 예를 들어, 18대 대통령 선거 후보자들의 연설문과 담화 텍스트를 분석한 연구[1]에서는 주요 단어의 빈도(Visibility)와 단어 간 관계(Connectivity)를 네트워크 분석을 통해 도출하였다. 이는 후보자들의 정치 철학이나 정책 방향이 연설문에 반영된다는 점을 보여준다. 또한, 대통령의 취임사를 통해 정치 철학 및 기조를 파악하려는 연구[14], 그리고 1980년대 이후 대통령 연설문에서 민주주의 담론이 어떻게 변형되어 왔는지 분석한 연구[15]에서도 네트워크 분석이 사용되었다. 단순한 빈도수를 넘어, 네트워크의 노드(Node)와 노드 간 연결을 나타내는 엣지(Edge)가 구성하는 연결망을 통해 더욱 깊이 있는 맥락을 도출할 수 있기 때문이다. 이처럼 네트워크 분석은 대통령 연설문 속 주요 주제와 단어 간의 관계를 시각적으로 이해하고, 정치적 메시지의 흐름을 분석하는 데 강력한 도구로 사용되고 있다.

텍스트에서 유의미한 결과를 도출하는 또 다른 기법으로 토픽 모델링 분석이 있다. 토픽 모델링은 주요 주제와 경향성을 파악하는 데 유용한 기법으로, 통계적 추론을 통해 문장 속에 숨겨진 주요 주제를 도출한다. 가장 흔히 쓰이는 알고리즘은 잠재 디리클레 할당(Latent Dirichlet Allocation, LDA)으로, 단어의 출현 빈도를 기반으로 주요 주제를 식별한다[16]. LDA는 문서 내 숨겨진 주제를 자동으로 찾아내기 위한 디리클레 분포를 활용한 수학적 모델로, 주제와 단어, 문서와 주제 간의 관계를 확률적으로 모델링하여 텍스트 분석에 유용하게 쓰인다. 이 분석 기법을 활용한 연구 중 하나로, 역대 대통령의 정책 변화를 분석하기 위해 주요 연설문(취임사, 신년사, 국회 시정연설, 3.1절 기념사, 8.15 경축사) 315개를 대상으로 주요 주제를 도출한 연구[17]가 있다. 또 다른 연구[18]는 규제개혁 정책의 경향성을 분석하기 위해 김영삼 대통령부터 박근혜 대통령까지의 연설문을 토픽 모델링을 통해 분석했으며, ‘경제 성장과 혁신’, ‘국가 경쟁력 강화’, ‘공공부문 개혁’, ‘사회적 규제’, ‘대통령의 정책 의제’ 등 주요 정책 이슈 5가지를 도출했다. 다만, 이 연구는 김영삼 대통령부터 박근혜 대통령까지의 연설문을 분석하여 통시적인 접근을 시도했지만, ‘규제’라는 키워드가 포함된 연설문만을 대상으로 했기 때문에 몇 가지 연구 방법론적인 한계를 지닌다. 첫째, ‘규제’라는 키워드가 포함되지 않았지만, 규제개혁을 다루는 연설문을 분석에서 제외했을 수 있고, 둘째, ‘규제’라는 키워드가 포함되었더라도 실제 규제 정책과 관련이 없는 연설문을 포함했을 가능성이 있다. 이러한 접근 방식은 특정 단어의 등장 여부만을 기준으로 필터링하거나 분류함으로써 다양한 맥락을 충분히 반영하지 못하는 한계를 갖는다.

본 연구는 대한민국 1대 대통령부터 20대 대통령까지의 연설문 데이터를 최대한 포괄적으로 수집하여, 시대별 특정 이슈와 정책 방향의 연속성 및 변화를 통시적으로 종합적으로 분석하고자 했다. 이를 위해 과거부터 현재까지의 대통령 연설문을 수집하고, 텍스트 마이닝 기법을 활용해 데이터를 분석하고 그 의미를 해석하였다. 연구의 주요 질문은 다음 세 가지로 구성된다:

- 1. 대한민국 대통령 연설문에서 반복적으로 등장한 주요 키워드는 무엇인가?

- 2. 대한민국 대통령별 연설문에서 나타나는 관계망은 어떻게 구성되어 있으며, 그 중심에는 어떤 담론이 위치하는가?

- 3. 대한민국 대통령 연설문에서 도출된 주요 주제는 시간의 흐름에 따라 어떻게 변화해왔는가?

Ⅲ. 연구 방법

본 연구에서는 1948년부터 2024년 현재까지 약 77년에 걸친 대한민국 대통령 연설문을 온라인 사이트에서 수집하여 전처리 과정을 거쳤다. 전처리된 데이터는 텍스트 마이닝 기법 중 빈도 분석, 네트워크 분석, 토픽 모델링을 활용하여 분석하였으며, 이를 통해 주요 정치적 담론을 도출했다.

3-1 데이터 수집

대통령 연설문은 다음 두 가지 온라인 사이트에서 수집했다. 첫째, 행정안전부 대통령기록관의 “연설 기록”(https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp)에서 1대 이승만 대통령부터 19대 문재인 대통령까지의 연설문 8,565건을 웹크롤링했다. 둘째, 대한민국 대통령실 사이트의 “대통령의 말과 글”(https://www.president.go.kr/president/speeches)에서 에서 20대 윤석열 대통령의 연설문 547건을 크롤링했다. 이를 통해 2024년 7월 2일을 기준으로 총 9,112건의 대통령 연설문을 데이터셋을 구축했다. 데이터 수집을 위한 웹크롤링에는 오픈 소스 프로그램 Python 3.7.9와 웹크롤링에 대표적으로 사용되는 라이브러리 중 하나인 Selenium 4.22.0을 사용했다.

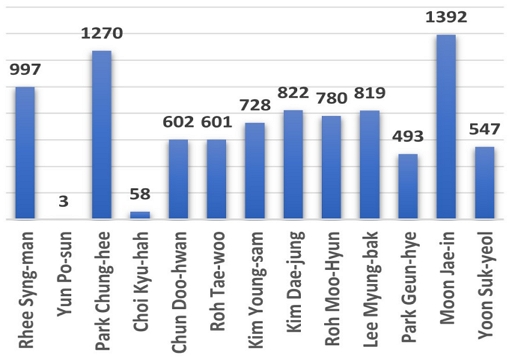

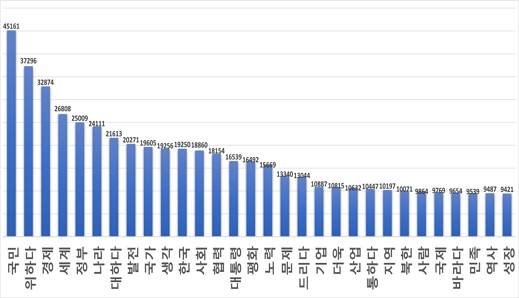

그림 1은 대한민국 역대 대통령별 연설문 데이터 수를 나타낸다. 대통령의 영문 이름은 대통령기록관의 “대통령 이야기”에 나타난 정보를 기준으로 작성했다.

3-2 데이터 전처리

웹에서 수집된 대통령 연설문 데이터는 대통령이 공식적으로 발화한 비정형 데이터로, 이러한 데이터에 대한 전처리 과정(preprocessing)이 필수이다[16]. 본 연구는 1948년부터 2024년까지의 연설문을 대상으로 하고 있어, 시대적 표준어의 차이를 고려한 통일성 있는 규칙을 기반으로 데이터를 표준화할 필요가 있었다. 이를 위해, 역대 대통령 연설문에서 한자와 영어의 등장 패턴을 체계적으로 전처리했다.

첫째, 한글 옆에 한자가 병기된 경우 괄호 내의 한자를 제거하고 한글만 남겨두었다. 20세기 한국어에서는 연설문, 공문서, 신문, 책 등에서 한자를 병기하여 사용하는 방식이 흔했다. 예를 들어, 이승만 대통령의 취임사에서 "대통령 취임사(大統領就任辭)"처럼 한자를 적은 경우가 있다. 둘째, 한자만 등장하는 경우에는 한자-한글변환 라이브러리인 hanja(https://github.com/suminb/hanja)를 사용하여 한자를 음독으로 변환했다. 한자만 등장하는 경우 대부분은 자료의 출처를 나타내는 경우가 많았다. 예를 들어, 1950년 2월 “양곡시책과 당면문제” 연설문의 마지막에 “(『週報』 44)”처럼 출처가 기재된 경우가 있었는데, 이는 정부나 기관에서 발행한 간행물 『주보』 44호에서 발췌되었음을 의미한다. 셋째, 영문 병기가 괄호 내에 있는 경우 괄호와 함께 영어를 제거하고 한글만 남겨두었다. 괄호 내 내용을 제거하더라도 문맥을 해치지 않는 경우가 대부분이기 때문이다. 넷째, 괄호 외의 영어는 그대로 남겨두었다. 연설문에서 영어가 사용된 경우는 최근의 데이터일수록 많아지며, 영어를 제거하거나 번역할 경우 원래의 의미가 손상될 수 있다. 예를 들어, 문재인 대통령의 연설에서 "내가 영어로 ‘We go together’하면 여러분께서는 한국말로 ‘같이 갑시다’ 이렇게 화답해주시면 됩니다."와 같은 문장에서 영어를 제거하면 맥락이 부자연스러워지고, 번역으로 대체해도 원 의미가 왜곡될 수 있다. 또한 회사 이름이나 영어 약자와 같은 고유명사가 등장하는 경우도 있어 이를 한글로 대체하기 위해 별도의 사전 구축이 필요하다. 이러한 이유로 남겨둔 영어 데이터는 이후 분석 과정에서 추가로 필터링했다.

3-3 분석 기법

전처리된 연설문 데이터는 빈도 분석, 네트워크 분석, 토픽 모델링을 통해 각 분석 기법의 한계점을 보완하며 종합적으로 분석되었다[20]. 연구는 역대 대통령 연설문 전체, 보수와 진보 정권별, 그리고 대통령별 데이터로 나누어 총 16번의 분석을 진행하였다. 여기서 진보 정권은 김대중, 노무현, 문재인 정권으로 정의되었으며, 나머지 정권은 보수 정권으로 분류되었다. 분석 전, 각 데이터셋은 지능형 한국어 형태소 분석기 패키지 키위(Kiwi, https://github.com/bab2min/Kiwi)를 이용하여 형태소 단위로 분해하고 품사를 식별했다.

다음으로, 각 분석 기법을 통해 데이터를 처리하고 의미를 도출하는 방법은 다음과 같다:

첫째, 대통령 연설문에서 반복적으로 등장하는 단어를 분석하기 위해 빈도 분석을 수행했다. 이 분석을 통해 시대별 대통령 연설에서 반복적으로 언급된 주요 키워드를 도출하고, 이들의 변화를 통해 정치적 담론의 흐름을 파악했다. 연구 질문의 핵심은 어떤 단어가 자주 사용되었는지를 밝히는 것이므로, 명사뿐만 아니라 동사와 형용사를 포함하였으며, 2글자 이상의 단어만 필터링하여 상위 30개의 단어를 시각화했다.

둘째, 대통령별 연설문에서 키워드 간의 관계망을 파악하기 위해 네트워크 분석을 사용했다. 키워드 사이의 관계를 통해 특정 시기마다 두드러지는 정치적 이념이나 가치관을 파악하는 것이 중요했기 때문에, 분석 대상은 명사만으로 한정했다. 빈도 상위 200개 단어를 노드로 필터링하여 키워드 간의 관계를 시각화했는데, 데이터가 상대적으로 적은 윤보선 대통령의 경우 매트릭스를 활용했고, 다른 대통령의 경우 노드와 엣지 데이터를 따로 추출하여 분석했다. 시각화는 네트워크 분석 도구인 게피(Gephi, https://gephi.org/)를 사용하여, 60~70개의 노드가 남도록 최종 결과물을 도출했다.

셋째, 연설문에서 주요 주제가 어떻게 변화해왔는지를 분석하기 위해 토픽 모델링을 수행했다. 주제를 포함하는 명사만을 분석 대상으로 선정했으며[16], 빈도 분석에서 상위 30개 키워드에 해당하는 명사들과 시간 표현인 ‘오늘’, ‘지금’ 등은 불용어로 처리했다. 토픽 모델링에는 LDA를 사용하였으며, 각 문서가 여러 토픽의 혼합으로 구성된다는 가정하에, 각 토픽은 특정 단어들의 확률적 분포로 모델링되었다. 이때 최적의 토픽 개수는 coherenceCV와 CoherenceNPMI 두 가지 일관성 지표를 바탕으로 결정했고, 도출된 토픽의 명칭은 해당 키워드를 기반으로 연구자가 정의했다. 다음으로, pyLDAvis을 이용하여 토픽 모델링의 결과를 시각화하여, 토픽의 크기와 위치에 따라 문서에 대한 토픽의 비중과 토픽 간의 독립성을 분석했다[16],[19].

Ⅳ. 연구 결과 및 논의

연구 결과는 지면의 제약 상 주요 핵심 결과만을 보고했다.

4-1 빈도 분석 결과

그림 2는 1대 이승만 대통령부터 20대 윤석열 대통령 연설문 전체를 대상으로 분석한 단어 빈도수 상위 30위를 나타낸다. 전체 3,442,245개 토큰 중 최상위 5개 단어는 ‘국민’(46,161개), ‘위하다’(37,296개), ‘경제’(32,874), ‘세계’(26,808개), 그리고 ‘정부’(25,009개)였다. 전체 토큰(또는 단어) 중 ‘국민’이 차지하는 비율은 약 1.3%로, 이 단어의 압도적인 빈도를 고려할 때, 대통령 연설문이 경제나 산업뿐만 아니라 과학, 기술, 국제 문제 등 방대한 주제를 포괄하고 있음을 파악할 수 있다. 이 외에도 ‘대통령’, ‘평화’, ‘산업’ 등 단어들이 상위에 위치하며, 이러한 단어들은 여러 대통령의 연설문에서 시대를 초월하여 일관되게 높은 빈도를 나타내며, 이는 대한민국 정치의 지속적인 기조를 반영한다고 볼 수 있다.

Total frequency visualization *The distribution of the Korean words is shown instead of its English one as translation could change the output.

대통령별 빈도 분석 결과, 특정 단어들이 특정 시기에 급격히 등장하거나 감소하는 패턴을 보였다. 예를 들어, 박정희 대통령 재임 시기에는 5개년 경제 개발 계획과 건설업의 중요성 때문에 ‘건설’, ‘사업’과 같은 단어가 상위 빈도에 위치했다. 문재인 대통령 재임 시기에는 코로나19 바이러스의 유행으로 인해 ‘코로나’가 상위 빈도 단어로 새롭게 등장했다. 또한, 박근혜 대통령 재임 시기에는 고용률 향상을 목표로 한 국정 과제의 영향으로 ‘경제’, ‘일자리’, ‘창조’와 같은 단어들이 중심에 위치했다. 이러한 단어 빈도의 변화는 각 시기의 정치적, 경제적 환경과 사회적 요구를 반영하는 것으로 해석된다.

4-2 네트워크 분석 결과

전반적으로 모든 시대를 통틀어 대통령 연설문에서 ‘국민’, ‘정부’, ‘나라’, ‘경제’ 등은 주요 키워드(노드)로 반복해서 등장했다. 그러나 키워드 네트워크 분석을 통해 단순히 빈도가 높은 단어를 넘어서 각 시대의 정치적 우선순위와 정책 기조, 그리고 주요 담론이 어떻게 구성되고 연결되는지를 보다 명확히 파악할 수 있었다. 네트워크 분석은 이러한 키워드들이 서로 어떤 관계를 맺고 있는지를 시각적으로 보여주며, 시대별로 강조된 정치적 이슈와 가치관의 변화를 종합적으로 이해하는 데 중요한 역할을 했다.

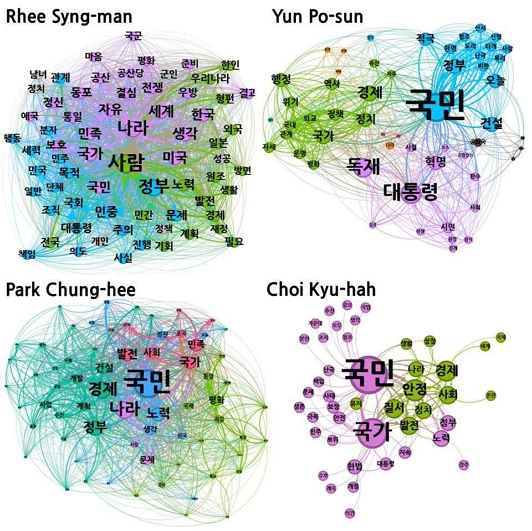

그림 3은 1대부터 8대까지의 대통령 연설문 네트워크 시각화를 보여준다. 우선, 1대부터 3대까지 이승만 대통령 재임 시기의 네트워크 구조는 ‘자유’, ‘공산’, 그리고 ‘보호’라는 키워드 간의 강한 연결성을 중심으로 형성되었다. 이 연결망은 냉전 체제에서 자유민주주의를 수호하기 위한 반공 이념을 기반으로 구성되었으며, 6·25 전쟁과 같은 국가적 위기 상황에서 국가 정체성 확립과 체제 보호를 강조하는 담론 구조를 나타냈다. 이 시기의 네트워크는 주로 반공 이데올로기와 자유 진영의 결속을 촉구하는 방향으로 조직화했다. 다음으로, 4대 윤보선 대통령 시기에는 ‘혁명’, ‘부패’, ‘독재’, ‘공화국’ 등의 키워드들이 연결된 네트워크가 형성되었다. 4·19 혁명 이후 정치적 혼란을 극복하기 위한 개혁적 담론이 주목받았으며, 정치적 안정과 민주적 가치 회복이 중요한 연결망의 축을 이루었다. 이 시기의 네트워크는 민주주의 회복과 정치적 개혁, 국민적 신뢰 회복을 중심으로 구성되었다.

Network analysis visualization 1*The visualization of network analysis is shown instead of its English one as translation could change the output.

한편, 5대부터 7대까지 박정희 대통령 재임 시기의 연결망은 ‘경제’, ‘건설’, 그리고 ‘사업’이라는 키워드들이 중심에 있었다. 경제개발 5개년 계획과 중화학 공업 육성을 통한 국가 주도의 경제 성장을 목표로 하는 연결망이 구성되었으며, 경제 성장을 최우선으로 하는 담론이 강하게 주목받았다. 이 시기의 네트워크는 근대화와 자립 경제를 목표로 한 정책적 연결망이 특징적이다. 마지막으로, 8대 최규하 대통령 재임 시기의 네트워크는 ‘안정’, ‘질서’, ‘사회’, 그리고 ‘혼란’ 사이의 강한 연결망이 눈에 띈다. 박정희 대통령의 사망 이후 혼란스러운 정치 상황 속에서 사회적 안정과 질서 회복이 주요 과제로 부각되었으며, 이 네트워크는 국가의 안정성을 유지하고자 하는 담론을 강조하는 방향으로 조직되었다. 이 시기의 연결망은 혼란을 최소화하고 기존 질서를 유지하려는 기조를 보여준다.

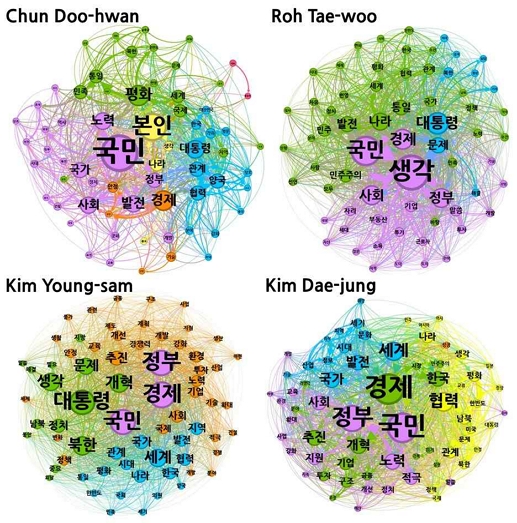

그림 4는 9대부터 15대까지 대통령 연설문 네트워크 시각화이다. 우선, 9대부터 12대까지 전두환 대통령 재임 시기의 네트워크는 ‘경제’, ‘안정’, 그리고 ‘기술’이 이루는 주황색 그룹과 ‘사회’, ‘발전’ 등의 키워드가 이루는 분홍색 그룹 사이의 관계성을 보인다. 이 연결망은 경제적 성과를 바탕으로 사회적 안정과 질서를 유지하며, 권위주의적 통치를 정당화하는 담론을 중심으로 구성되었다. 특히 경제적 성과와 질서 유지를 통해 국가의 강력한 통제와 정책적 일관성을 형성한 것이 이 시기의 특징으로 보인다. 다음으로, 13대 노태우 대통령 재임 시기에는 ‘민주’, ‘발전’, ‘통일’ 등이 중심 키워드로 밀접하게 연결된 네트워크가 형성되었다. 6·29 선언 이후 민주주의 이행과 남북 관계 개선이 중요한 담론으로 주목받았으며, 남북기본합의서 체결과 비핵화 논의가 이 연결망의 핵심을 이루었다. 이 네트워크는 민주주의와 평화 담론을 중심으로 정치적 변화와 외교적 이슈가 결합한 구조를 형성하고 있다.

Network analysis visualization 2*The visualization of network analysis is shown instead of its English one as translation could change the output.

한편, 14대 김영삼 대통령 재임 시기의 연결망은 ‘개혁’, ‘문제’, ‘남북’, ‘정치’ 등이 이루는 초록색 그룹과, ‘세계’, ‘협력’, ‘한국’, ‘평화’, ‘한반도’ 등의 키워드가 이루는 파란색 그룹이 두드러진다. 금융 실명제를 비롯한 개혁 정책과 국제 경쟁력 강화를 목표로 한 세계화 전략이 주요 연결망을 형성한 것으로 해석된다. 이 네트워크는 경제적 투명성과 국제적 위상 강화를 목표로 정치적 개혁과 경제 정책이 결합한 구조를 보여준다. 마지막으로, 15대 김대중 대통령 재임 시기의 네트워크는 ’경제‘, ’남북‘, ‘협력’, ‘미국’, ‘위기’, 그리고 ‘극복’이라는 키워드 간의 강한 연결성을 중심으로 구성되었다. 이는 IMF 외환위기 극복과 남북 화해를 위한 햇볕정책이 중심의 사회정치적 상황을 반영한 것으로 보인다. 한편, 이 시기부터 문화나 정보화를 통한 경제 발전과 세계화가 중요한 네트워크를 형성했다.

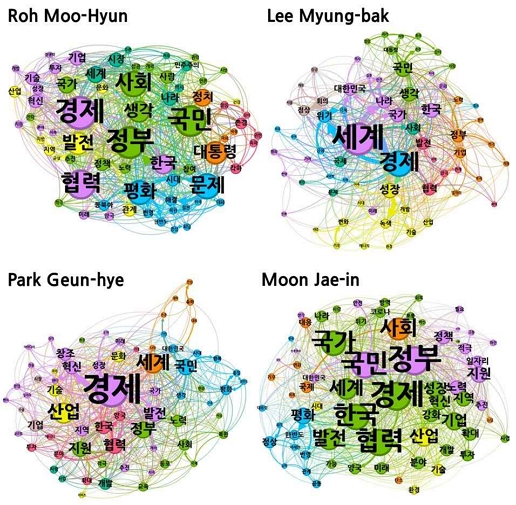

그림 5는 16대부터 19대까지 대통령 연설문 네트워크 시각화이다. 우선, 16대 노무현 대통령 재임 시기에는 ‘참여’, ‘정부’, ‘평화’, 민주주의’, ‘자유’ 등의 키워드가 밀접하게 연결된 네트워크가 형성되었다. 이 시기의 연결망은 국민 참여와 포용적 성장을 중심으로 한 담론을 구성하며, 민주주의의 내실화와 사회적 통합을 강조하는 연결망이 특징적이다. 다음으로, 17대 이명박 대통령 재임 시기의 네트워크는 ‘에너지’, ‘녹색’, ‘성장’ 등의 환경 관련 이슈와 ‘경제’, 발전, ‘위기’, ‘극복’ 등의 키워드들이 네트워크를 이루었다. 이 연결망은 경제 성과와 환경 보호를 결합한 지속 가능한 발전 전략을 반영하였으며, 세계 경제에서의 경쟁력 강화를 위한 기술 중심의 담론이 주목받았다. 경제적 성취와 국제적 위상 강화를 목표로 한 정책적 연결망이 두드러진 시기이다.

Network analysis visualization 3*The visualization of network analysis is shown instead of its English one as translation could change the output.

한편, 18대 박근혜 대통령 시기의 네트워크 분석에서는 ‘창조’, ‘경제’, ‘혁신’, ‘산업’ 등의 키워드들이 긴밀히 연결된 구조가 확인되었다. 이 연결망은 4차 산업혁명과 연계된 기술 혁신과 창의성을 바탕으로 경제 성장(창조 경제)을 도모하는 담론을 형성하였으며, 일자리 창출과 중소기업 지원이 결합한 경제 생태계 구축이 중요한 연결망을 구성했다. 마지막으로, 19대 문재인 대통령 시기의 네트워크는 ‘평화’, ‘포용’, ‘일자리’ 등의 키워드가 밀접하게 연결되어 있다. 이 시기의 연결망은 한반도 평화와 남북 관계 개선을 중심으로 한 담론이 두드러지며, 사회적 양극화를 해소하고 포용적 성장을 이루기 위한 정책 기조가 중심을 이루었다. 또한, ‘코로나’, ‘방역’, ‘위기’, ‘백신’ 등의 키워드가 등장함으로써 코로나 19 팬데믹이 당시 사회와 정부의 주요 정책에 미친 영향을 확인할 수 있다. 이러한 네트워크는 방역과 위기 극복을 통한 사회적 안정과 경제 회복을 목표로 한 정책적 연결망을 보여준다.

그림 6은 20대 윤석열 대통령 시기의 네트워크 시각화로, ‘디지털’, ‘기술’, ‘첨단’, ‘산업’, ‘글로벌’, ‘경제’, ‘협력’ 등의 키워드가 유기적으로 연결되어 있다. 이는 디지털 전환을 중심으로 한 경제 성장 전략을 반영하고 있으며, 글로벌 경제에서 협력과 경쟁력 강화가 주요 담론으로 부각되었다. 특히, 디지털 혁신을 통한 경제적 도약과 국제적 위상 강화를 목표로 하는 정책 기조가 이 시기의 연설문에서 두드러진다.

4-3 토픽 모델링 분석 결과

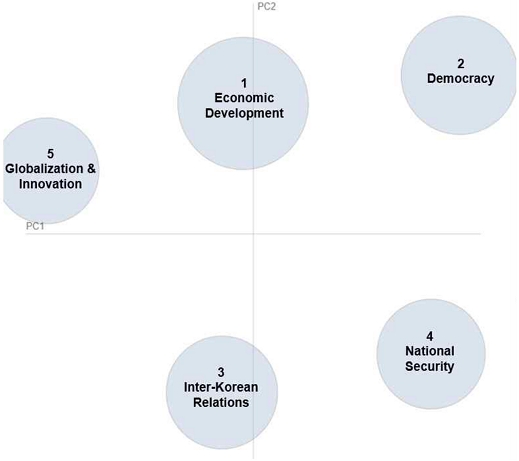

그림 7은 역대 대통령 연설문 전체를 대상으로 진행한 토픽 모델링 결과를 시각화한 것이다. 주요 토픽 5가지는 ‘경제 발전’, ‘민주주의’, ‘남북 관계’, ‘국가 안보’, 그리고 ‘글로벌화와 혁신’으로 나타났다.

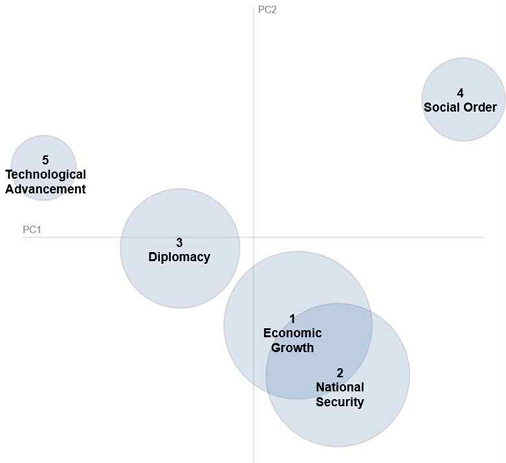

그림 8은 보수 정권 대통령의 연설문만을 대상으로 진행한 토픽 모델링 결과를 시각화한 것이다. 이를 통해 보수 정권의 주요 담론을 다섯 개의 토픽으로 요약할 수 있다. 첫 번째 토픽은 ‘경제 성장’이다. 보수 정당에서는 경제 성장을 국가의 핵심 과제로 삼으며, 국가 주도형 산업 발전을 강조해왔다. 특히 산업화, 대규모 프로젝트, 그리고 시장 중심의 경제 성장이 주요 담론으로 나타났다. 두 번째 토픽은 ‘국가 안보’이다. 전체 연설문 토픽과도 일치하는데, 보수 정권이 반공 이념과 강력한 국방 정책을 강조하며, 국가의 안전을 지키기 위한 군사적 대응과 국방 강화를 중시하는 경향이 대통령 연설문에 나타나 있다. 세 번째 토픽은 ‘외교’이다. 이 토픽은이 토픽은 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화와 외교적 전략에 중점을 둔다. 특히 기술 발전과 국제 협력을 통해 경제 성장을 도모하는 것이 핵심이며, 보수 정권이 외교를 경제 성장의 중요한 수단으로 보고 있음을 보여준다. 네 번째 토픽은 ‘사회 질서’이다. 전체 분석에서는 다소 덜 강조된 부분이지만, 보수 정권은 사회적 안정과 전통적 가치를 중시하며, 법과 질서 유지에 방점을 두고 있음을 보여준다. 다섯 번째 토픽은 ‘기술 발전’이다. 이는 전체 분석의 ‘글로벌화와 혁신’과도 관련이 있다. 디지털 경제와 기술 중심의 성장을 강조하며, 보수 정권은 기술 혁신을 경제 성장을 위한 중요한 요소로 인식하고 있음을 나타낸다.

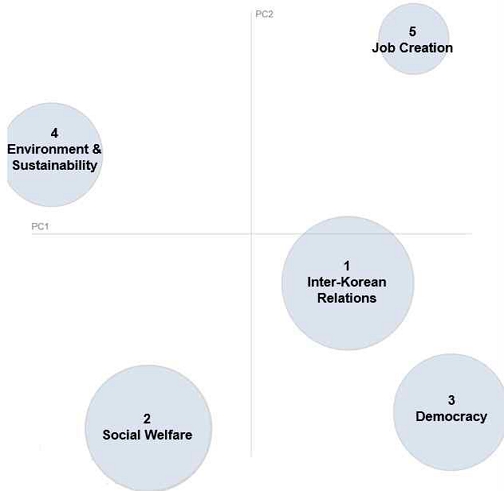

그림 9는 진보 정권의 대통령 연설문을 토픽 모델링한 결과를 시각화한 것으로, 진보 정권의 주요 담론도 다섯 개의 토픽으로 요약할 수 있다. 첫 번째 토픽은 ‘남북 관계’로, 진보 정당의 대표적인 기조인 남북 화해와 한반도 평화 프로세스를 강조한다. 이 토픽의 주요 키워드는 ‘북한’, ‘통일’, ‘협력’, ‘평화’로 구성되어 있으며, 남북 관계 개선과 한반도 평화 구축이 중심적인 주제이다. 두 번째 토픽은 ‘사회적 복지’이다. 진보 정권은 사회적 약자 보호와 평등한 사회를 지향하는 복지 정책에 주목하며, ‘안전망’, ‘평등’ 등의 키워드를 중심으로 포용적 성장과 사회적 분배에 초점을 맞춘 담론을 형성한다. 이는 전체 연설문에서 다루어진 ‘경제 발전’과 관련이 있지만, 진보 정권에서는 더욱 평등하고 포용적인 경제 성장을 추구하는 경향이 두드러진다. 세 번째 토픽은 ‘민주주의’이다. 진보 정권은 국민 참여와 권력 분산을 중시하며, 정치 개혁과 투명성 강화, 참여 민주주의를 주요 담론으로 내세운다. 이는 정치 개혁과 민주적 가치의 내실화를 강조하는 진보 대통령의 연설문에서 두드러진다. 네 번째 토픽은 ‘환경과 지속 가능성’이다. 전체 토픽에서는 상대적으로 덜 강조된 주제이지만, 최근에 재임한 대통령일수록 환경 문제가 글로벌 담론으로 주목받으면서 진보 정당의 주요 정책 기조가 된 것으로 나타났다. 마지막 토픽은 ‘일자리 창출’이다. 보수 정권의 ‘경제 성장’과 유사한 주제이지만, 진보 정권의 경우보다 포용적 성장과 불평등 해소에 중점을 둔다. 이를 통해 경제적 성장이 모든 계층에 혜택을 주는 방향으로 이어지는 것을 목표로 하고 있다.

이처럼, 대한민국 대통령 연설문에 나타난 정치 담론에서 공통으로 중요한 요소는 ‘경제 성장과 발전’, ‘안보와 국방’, ‘정치 개혁 및 민주주의’로 요약할 수 있다. 또한, 대한민국의 보수·진보 정권 간 정치적 우선순위와 정책 기조의 차이를 명확하게 파악할 수 있다.

표 1부터 표 5는 대통령별 연설문 토픽 모델링 결과를 나타내며, 표마다 5개의 토픽이 제시되었다. 먼저, 표 1은 이승만 대통령과 윤보선 대통령의 연설문을 대상으로 한 토픽 모델링 결과를 보여준다. 주요 토픽으로는 반공 이념과 국가 수호, 자유민주주의 강조, 정체성 확립과 이데올로기, 외교 정책, 경제 재건과 안보로 나타났다. 이승만 대통령의 연설문에서는 반공 이념과 자유민주주의 수호가 핵심 담론으로 부각되었다. 냉전 체제에서 ‘자유’, ‘공산’, ‘국가’ 등의 키워드가 강하게 연결되며, 국가 정체성 확립과 체제 안착을 목표로 한 이념적 담론이 강조되었다.

한편, 윤보선 대통령 시기의 연설문에서는 4·19 혁명 이후 민주주의 회복과 권위주의 비판이 주요 담론으로 나타났다. 주요 토픽으로는 민주주의 회복, 정권 교체와 혁명, 국내외 위기 대응, 사회 질서 회복, 권위주의 비판 등이 있다. ‘민주주의’, ‘혁명’, ‘독재’ 등의 키워드가 연결되며, 이 시기 연설문은 정권 교체와 사회 질서 회복을 중심으로 민주주의 회복 의지를 반영하고 있다.

표 2는 박정희, 최규하, 그리고 전두환 대통령 연설문 토픽 모델링의 결과이다.

박정희 대통령 시기에는 경제 개발과 산업화가 중심 담론으로 부각되었다. ‘경제’, ‘성장’, ‘산업화’ 등의 키워드가 강하게 연결되었으며, 경제개발 5개년 계획과 자립 경제 구축을 통한 국가 발전이 강조되었다. 이 시기 연설문은 경제 성장을 국가 생존과 연결시키며, 경제적 성과를 통해 강한 국가를 추구하려는 방향으로 구성되었다. 주요 토픽은 경제개발과 산업화, 자립 경제 구축, 사회 안정과 통제, 국가 생존과 발전, 중화학 공업 육성이다. 다음으로, 최규하 대통령 시기의 연설문에서는 정치적 과도기 속에서 사회적 안정과 경제 성장을 지속하려는 담론이 주요 키워드로 나타났다. ‘질서’, ‘안정’, ‘통합’ 등이 중심 키워드로 연결되었으며, 이 시기 연설문은 정치적 안정과 사회 질서 회복을 통해 국가의 연속성과 발전을 도모하는 내용으로 구성되었다. 주요 토픽은 정치적 과도기와 안정, 사회 질서 회복, 경제 성장의 지속, 국민 통합과 협력, 정치적 타협과 조정이다. 끝으로, 전두환 대통령의 연설문에서는 사회 질서 유지와 경제 성장이 중요한 담론으로 나타났다. ‘경제’, ‘질서’, ‘안정’ 등의 키워드가 밀접하게 연결되었으며, 이는 권위주의적 통치를 통해 경제 성과를 정당화하고 사회 안정을 유지하려는 정권의 의도를 보여준다. 주요 토픽은 사회 질서 유지, 경제 성장과 안정, 권위주의적 통치, 안보와 국가 생존, 사회 안정과 경제 발전의 조화이다.

표 3은 노태우, 김영삼, 그리고 김대중 대통령 연설문 토픽 모델링의 결과이다.

노태우 대통령 시기에는 민주화 이행과 남북 관계 개선이 주요 담론으로 등장했다. ‘민주화’, ‘평화’, ‘협력’ 등의 키워드가 연결되었으며, 특히 6·29 선언 이후 민주화와 남북 화해 정책이 중요한 과제로 떠올랐다. 이 시기 연설문은 민주화 이행과 평화를 위한 남북 관계 개선에 중점을 두고 있다. 주요 토픽은 민주화와 개혁, 남북 관계 개선, 평화와 화해, 북방정책과 외교, 경제 개혁과 투명성이다. 한편, 김영삼 대통령 시기에는 금융 실명제와 경제 개혁이 중심 담론으로 부각되었다. ‘개혁’, ‘투명성’, ‘국제화’ 등이 주요 키워드로 나타났으며, 국제화와 개방을 통해 대한민국의 경제적 경쟁력을 강화하고 투명한 사회를 구축하려는 방향성이 강조되었다. 이 시기 연설문은 경제 개혁과 민주주의 발전을 동시에 추진하는 정책 기조를 반영하고 있다. 주요 토픽은 금융 실명제와 경제 개혁, 국제화와 개방, 경제 성장과 경쟁력 강화, 민주주의와 개혁 추진이다. 다음으로, 김대중 대통령 시기의 연설문에서는 IMF 외환위기 극복과 정보화, 세계화가 주요 담론으로 나타났다. ‘경제’, ‘협력’, ‘세계화’ 등이 강하게 연결되었으며, 이 시기 연설문은 경제 회복과 구조 조정을 통해 국가 위기를 극복하고, 남북 화해와 협력을 중점으로 한 평화 담론이 형성되었다. 주요 토픽은 IMF 위기 극복, 정보화와 세계화, 남북 화해와 협력, 경제 회복과 구조 조정, 사회 안전망 강화이다.

표 4는 노무현, 이명박, 박근혜, 그리고 문재인 대통령 연설문 토픽 모델링의 결과이다. 먼저, 노무현 대통령 시기의 주요 토픽은 참여 민주주의, 사회 통합과 포용, 정치 개혁과 시민 참여, 경제 혁신과 지속 가능성, 남북 관계 발전이다. 이 시기 대통령 연설문은 참여 민주주의와 사회 통합을 강조하며, 정치 개혁과 시민 참여를 통해 더 많은 시민이 정치 과정에 참여하도록 독려하는 메시지를 전달했음을 알 수 있다. 한편, 이명박 대통령 시기에는 녹색 성장과 경제 발전이 주요 담론으로 부각되었다. 주요 토픽은 녹색 성장, 기술 혁신과 경제 발전, 환경 보호와 지속 가능성, 대규모 인프라 프로젝트, 국제 경쟁력 강화이다. 대규모 인프라 개발 프로젝트(예: 4대 강 정비 사업)와 지속 가능한 경제 성장을 통해 대한민국의 경제적 성과를 강조하려는 기조가 드러났다. 박근혜 대통령 연설문의 주요 토픽은 창조경제와 혁신, 안보와 국방, 경제 성장과 지속 가능성, 복지와 사회 안전망, 국제 협력과 외교로 나타났다. 창조경제를 통해 산업 발전과 경제 성장을 이루려는 정책 기조와 북한의 위협과 국가 방어를 중심으로 한 안보와 국방 담론이 강조되었고, 복지와 사회 안전망 강화를 통해 국민의 삶의 질을 향상하려는 노력도 중요한 부분을 차지했음을 알 수 있다. 문재인 대통령 연설문의 주요 토픽은 포용적 성장과 사회 통합, 남북 관계 개선과 평화, 경제 혁신과 기술 발전, 사회 안전망 강화, 환경 보호와 지속 가능성이다. 이는 문재인 정권이 이전 진보 정권들과 마찬가지로 포용적 성장과 사회 통합, 남북 관계 개선을 중시했음을 보여준다. 또한, 이명박 대통령 이후 환경 보호에 대한 담론이 지속해서 중요한 토픽으로 등장했음을 확인할 수 있다.

표 5는 윤석열 대통령 연설문 토픽 모델링의 결과이다. 주요 토픽은 디지털 경제와 기술 혁신, 국제 협력과 경제 발전, 안보와 국방, 사회 안정과 국민 통합, 정책 개혁과 법치 강화이다. 특히, 디지털 경제와 기술 혁신이 주요 담론으로 자리 잡았음을 볼 때, 최근 인공지능 기술 발달로 인한 사회 전반적인 혁신의 중요성이 연설문에 반영되었음을 확인할 수 있다.

위와 같이 토픽 모델링을 통해 대통령별 주요 주제를 도출하고 분석해 본 결과, 대한민국 대통령 연설문에 나타난 정치적 담론을 시기별로 변화하며 다섯 가지 주요 시기로 구분했다. 추가로, 이러한 정치적 담론이 당시 사회적, 문화적, 또는 경제적 맥락과 어떻게 연관되는지 살펴보았다.

첫째, 이승만과 윤보선 대통령 시기의 국가 정체성 확립과 반공 이념은 냉전 체제 속에서 형성된 사회적 긴장과 밀접한 관련이 있다. 당시 자유민주주의 수호와 반공 이데올로기의 강조는, 세계적 냉전 구도 속에서 대한민국의 정치적 정당성을 확립하고, 국민에게 국가의 정체성을 주입하기 위한 수단이었다. 이러한 정치적 담론은 사회적으로도 반공 교육과 같은 형태로 나타났으며, 문화적으로는 반공 영화와 문학을 통해 반영되었다.

둘째, 박정희 대통령 시기의 경제 성장과 산업화 담론은 당시 사회적 변화와 경제적 도전에 대응하기 위한 중대한 정책 방향이었다. 1960년대에서 1980년대 후반까지의 경제개발 5개년 계획과 중화학 공업 육성은 한국 사회에 급격한 산업화를 가져왔고, 농촌에서 도시로의 인구 이동을 촉발하여 사회 구조 자체를 변화시켰다. 이 시기의 정치적 혼란(쿠데타나 유신체제 등)과 열악한 노동환경에도 불구하고, 경제 성장에 대한 강한 열망이 이 시기의 주요 담론으로 자리 잡으며 "잘 살아 보자"라는 사회적 분위기를 형성했다.

셋째, 1987년 민주화 이후 노태우, 김영삼, 김대중 대통령 시기에 강조된 민주화와 남북 관계 개선 담론은 당시 한국 사회의 민주주의 열망과 냉전 체제의 완화라는 세계적 변화와 맞물려 있었다. 노태우 대통령의 6·29 선언과 남북 화해 정책은 민주화 운동과 통일에 대한 국민의 열망에 부응한 것이었고, 김영삼 대통령 시기의 금융 실명제와 국제화는 글로벌 경제 질서 속에서 한국의 경제적 경쟁력을 강화하려는 사회적 요구에 부응한 정책이었다. 김대중 대통령 시기의 IMF 외환위기 극복과 정보화, 세계화 담론은 위기 속에서 경제 재건과 글로벌 시장에서의 도약을 목표로 하여, 사회적 안전망 강화와 경제적 자립을 동시에 추구했다.

넷째, 2000년대 중반 이후 노무현, 이명박, 박근혜 대통령 시기의 글로벌화, 사회 통합, 그리고 기술 혁신 담론은 전 세계적인 흐름과 한국 내부의 사회적 요구에 부응한 것이다. 노무현 대통령의 참여 민주주의와 사회 통합 담론은 사회적 불평등 해소와 정치적 개혁을 추구하는 시민들의 요구를 반영했고, 이명박 대통령 시기의 '녹색 성장'은 기후변화와 환경 보호에 대한 국제적 요구에 부응한 정책 방향이었다. 박근혜 대통령 시기의 창조경제와 기술 혁신은 4차 산업혁명이라는 글로벌 트렌드 속에서 한국의 산업 경쟁력을 강화하려는 노력이었다.

마지막으로, 윤석열 대통령 시기의 디지털 경제와 기술 혁신 담론은 인공지능, 디지털 전환과 같은 4차 산업혁명의 중심에 있는 기술 변화에 대응하여 국가경쟁력을 강화하려는 기조를 나타내고 있다. 이는 한국 사회가 글로벌 경제에서 기술 중심의 경쟁력을 확보하고자 하는 강한 요구를 반영하며, 디지털 전환이 사회 전반에 걸친 혁신을 촉발하여 경제적 도약뿐만 아니라 새로운 형태의 일자리와 사회적 변화로 이어지기를 기대하는 방향성을 가지고 있다.

Ⅴ. 결 론

5-1 연구 요약 및 시사점

본 연구는 대한민국 역대 대통령 연설문을 대상으로 빈도 분석, 네트워크 분석, 그리고 토픽 모델링의 분석 결과를 종합하여 정치적 담론의 구조와 변화를 심층적으로 분석했다. 제1대 이승만 대통령부터 제20대 윤석열 대통령까지의 연설문을 다룸으로써, 대한민국 정치의 담론적 흐름을 통시적으로 조망하였다. 기존 연구에서 통시적인 접근이 상대적으로 부족한 상황에서, 본 연구는 양적 분석과 질적 분석을 결합하여 전체와 부분을 포괄하며, 역대 대통령 연설문에서 정치 담론의 변화를 추적하고자 했다.

먼저, 빈도 분석을 통해 대통령 연설문에 자주 등장한 단어들을 추출한 결과, ‘국민’, ‘위하다’, ‘경제’, ‘세계’, ‘정부’ 등이 상위에 있는 것을 확인했다. 이러한 키워드들은 대한민국 정치 담론의 중심에 국민과 국가의 발전, 그리고 국제적 이슈가 지속해서 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여준다.

다음으로, 네트워크 분석을 통해 각 대통령 연설문에서 나타난 주요 키워드 간의 연결성을 시각화했다. 특히 ‘국민’, ‘정부’, ‘경제’ 등과 같은 키워드는 중심 노드로 나타나, 이들이 시대를 초월한 정치 담론의 핵심 요소임을 드러냈다. 한편, 본 연구는 각 대통령 시기의 정치적 특징을 드러내기 위해, 일반적으로 높은 빈도를 보이는 단어들보다 시대적 맥락에서 특정 이슈를 설명하는 단어들에 주목하였다. 예를 들어, 박정희 대통령 시기에는 ‘경제’, ‘산업’, 그리고 ‘성장’이, 김대중 대통령 시기에는 ‘IMF’, ‘협력’, 그리고 ‘정보화’가 중심 노드로 나타나며, 시대별로 정치적 우선순위와 정책 기조가 네트워크 구조에서 어떻게 드러나는지 확인했다.

마지막으로, 토픽 모델링을 통해 각 대통령 시기별로 연설문에서 다뤄진 주요 토픽을 바탕으로 대한민국의 정치적 담론을 시대별―국가 정체성 확립의 시기, 산업화와 경제 성장의 시기, 민주화 이행과 남북 관계 개선의 시기, 글로벌화와 사회 통합의 시기, 그리고 디지털 경제와 혁신 중심 성장의 시기―로 나누고, 사회적, 문화적, 또는 경제적 맥락과의 연관성을 살펴보았다.

본 연구의 시사점은 다음과 같다. 첫째, 역대 대통령 연설문을 통시적으로 분석하여 정치적 담론의 흐름을 파악했다. 1948년부터 2024년까지의 연설문 전체를 분석하여 장기적 관점에서 정치적 담론의 변화를 추적했다. 이를 통해 시대별 주요 이슈의 연결과 변화, 정치적 우선순위와 사회적 가치의 변화를 시각적으로 드러냈다는 점에서 의의가 있다. 둘째, 네트워크 분석과 토픽 모델링을 결합한 연구 방법론은 정치적 메시지의 구조적 연결성과 담론의 변화 과정을 동시에 이해하는 데 효과적임을 보여주었다. 네트워크 분석을 통해 특정 키워드 간 관계와 연결망을 시각적으로 분석하고, 토픽 모델링을 통해 시기별 주요 담론의 변화를 명확히 도출했다. 마지막으로, 본 연구는 대통령 연설문과 같은 공식 텍스트가 시대적 맥락과 긴밀히 연결되어 있음을 실증적으로 보여주었다. 이를 통해 정치적 담론이 특정 목표와 사회적 요구에 따라 재구성되고 진화한다는 사실을 확인했다.

5-2 연구의 한계 및 향후 연구 방향

본 연구의 한계점이자 향후 연구 주제는 다음과 같다. 우선, 첫째, 본 연구는 대통령 연설문에만 초점을 맞추었지만, 정치 담론은 미디어 보도, 정책 문서, 인터뷰, 국회 발언 등 다양한 경로를 통해 형성된다. 따라서, 이와 같은 다양한 정치적 텍스트를 함께 분석하지 않았기 때문에, 본 연구에서 나온 결과를 통해서 전체적 흐름을 포괄하는 데 한계가 있을 수 있다. 따라서 향후 연구에서는 연설문뿐만 아니라 다양한 정치적 텍스트를 포함한 분석을 통해 정치 담론의 입체적 변화를 폭넓게 이해할 필요가 있다.

둘째, 본 연구는 주로 정량적 분석에 의존하여 정치적 담론의 변화를 분석했으나, 정성적 접근이 부족하여 연설문에서 도출된 담론의 심층적 의미를 충분히 탐구하지 못했다. 따라서 향후 연구에서는 질적 분석을 보완하여 담론의 형성 과정에서 대통령의 의도, 사회적 맥락, 그리고 텍스트의 내적 의미를 더 깊이 이해할 필요가 있다. 예를 들어, 특정 시기의 주요 연설문을 중심으로 심층적 사례 연구를 진행하여, 담론의 질적 변화를 보다 자세히 분석하는 연구가 필요할 것이다. 또는, 담론의 변화와 실제 정책 효과 간의 연계성을 탐구하여, 대통령 연설문이 정책 결정과 사회적 영향에 미치는 실질적 역할을 분석하는 연구가 이루어져야 한다.

끝으로, 디지털 시대의 정치 담론에 대한 심층적이고 다양한 연구가 필요하다. 대통령 연설문뿐만 아니라, 소셜 미디어, 블로그, 뉴스 기사 등 다양한 디지털 플랫폼에서 형성되는 개인이나 집단의 정치적 의견 또한 현대의 주요 담론을 파악하는 데 중요한 역할을 한다. 특히, 소셜 미디어는 전통적 미디어와는 달리 정치적 메시지를 빠르고 광범위하게 확산시킬 수 있는 강력한 도구로서, 정치 담론이 실시간으로 재구성되고 변화하게 만든다. 따라서 이러한 담론의 형성과 확산 과정, 그리고 대중에게 미치는 영향을 탐구하는 것은 현대 정치 커뮤니케이션 연구에서 중요한 과제이다. 앞으로 더욱 다양한 디지털 정치 데이터를 수집하고 빅데이터 기법을 활용한 분석을 한다면, 정치 담론에 대한 이론적·실천적 이해를 심화하고, 정치 커뮤니케이션 연구의 범위를 확장하여 정보의 흐름과 여론 형성의 과정을 더욱 명확히 파악할 수 있을 것이다.

References

-

Y. L. Cho, “A Study on the Speeches of the President Using Text Mining―Focusing on Inaugural and New Year’s Addresses,” Journal of Liberal Arts Education and Research, Vol. 8, No. 1, pp. 55-86, January 2023.

[https://doi.org/10.23115/JLAERI.2023.08.01.55]

-

J.-H. Hong and H.-J. Yun, “Presidential Candidate’s Speech based on Network Analysis,” The Journal of the Korea Contents Association, Vol. 14, No. 9, pp. 24-44, September 2014.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2014.14.09.024]

-

T. Y. Kim, G. Kim, G.-Y. Shim, and Y. Kim, “A Study on the Methods to Improve the Research Support Service in Presidential Archives,” Journal of Korean Society of Archives and Records Management, Vol. 14, No. 2, pp. 83-115, May 2014.

[https://doi.org/10.14404/JKSARM.2014.14.2.083]

-

Y. D. Lee, M. J. Kim, and B. J. Kim, “Characteristic Analysis of Conservative and Liberal Message Use of the President's Political Discourse,” Social Science Research, Vol. 29, No. 2, pp. 61-78, April 2018.

[https://doi.org/10.16881/jss.2018.04.29.2.61]

-

S. Y. Yoo, “Analysis of Metaphor and Metaphor Translation from a Cognitive Linguistic Perspective,” Linguistics Research, Vol. 37, pp. 201-226, January 2015.

[https://doi.org/10.17002/sil..37.2015010.201]

-

Y. J. Kim and K. I. Kim, “Language Style of the Presidents of South Korea: Linguistic and Psychological Characteristics in Their Speeches,” Cognitive Science, Vol. 30, No. 3, pp. 105-132, September 2019.

[https://doi.org/10.19066/cogsci.2019.30.3.1]

-

Y. J. Im, “Rhetorical Characteristics According to the Changes in Rhetorical Role: From the Attorney General to the Presidential Candidate,” Rhetoric, Vol. 45, pp. 219-254, December 2022.

[https://doi.org/10.31325/KJR.2022.12.45.219]

-

S. Y. Kim and W. J. Ryu, “Limitations of ‘Freedom’ Discourse Used by the Yoon Seok-yeol Government: Focused on the President’ Speech,” Social Science Discourse and Policy, Vol. 16, No. 2, pp. 87-116, October 2023.

[https://doi.org/10.22417/DPSS.2023.10.16.2.87]

- S. J. Kim, “A Study on Concept of Culture in Korean Cultural Policy: Focusing on the Analysis of Presidential Speech Using Word2Vec,” Culture and Society, Vol. 28, No. 1, pp. 283-336, April 2020.

- J. S. Baek and J. W. Yoon, “The Strategic Culture of Korea Based on the President’s Speech,” Defense Research, Vol. 65, No. 4, pp. 1-28, December 2022.

-

S. H. Park and J. W. Lee, “Comparative Analysis of Peace Rhetoric in UN Keynote Speech - President Park Geun-hye and Moon Jae-in -,” Rhetoric, Vol. 36, pp. 117-143, December 2019.

[https://doi.org/10.31325/KJR.2019.12.36.117]

- N. H. Kwon and Y. H. Choi, “In the Speech Related to COVID-19, President’s Crisis Communication Analysis: Focusing on Topic Modeling and Sentiment Analysis,” Advertising & PR Practical Research, Vol. 15, No. 2, pp. 7-41, May 2022.

- S. H. Park, M. K. Jung, and J. Y. Park, “Analysis of Topic Changes Appearing in Unification Speech of Presidents - Approach Using Structural Topic Model and Word2Vec,” Unification Research, Vol. 26, No. 2, pp. 99-156, November 2022.

-

H. Y. Kim, “Analysis of Inauguration Address of Previous Korean Presidents Based on Network,” The Journal of the Korea Contents Association, Vol. 21, No. 11, pp. 11-19, November 2021.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2021.21.11.011]

-

S. Y. Kwak, “Changing Democratic Discourse in Korean Presidential Speeches Since the 1980s,” OUGHTOPIA, Vol. 33, No. 2, pp. 35-74, August 2018.

[https://doi.org/10.32355/OUGHTOPIA.2018.08.33.2.35]

-

G.-Y. Kim and S. Han, “User Review Analysis of English Learning Applications on Google Play Store Using Text-Mining,” Journal of Digital Contents Society, Vol. 23, No. 10, pp. 1901-1908, October 2022.

[https://doi.org/10.9728/dcs.2022.23.10.1901]

-

C. S. Park and N. R. Shin, “Exploring Changes in Presidents’ Policy Ideas Using Topic Modeling,” Korean Policy Sciences Review, Vol. 25, No. 4, pp. 1-33, December 2021.

[https://doi.org/10.31553/kpsr.2021.12.25.4.1]

-

J. Park and G. Yoo, “An Exploratory Study on the Policy Trends of Regulatory Reform Based on Presidential Speeches: Utilizing Text Mining and Topic Modeling,” The Korean Journal of Public Administration, Vol. 29, No. 4, pp. 87-119, December 2020.

[https://doi.org/10.33900/KAPS.2020.29.4.4]

-

C. Sievert and K. Shirley, “LDAvis: A Method for Visualizing and Interpreting Topics,” in Proceedings of the Workshop on Interactive Language Learning, Visualization, and Interfaces, pp. 63-70, June 2014.

[https://doi.org/10.3115/v1/W14-3110]

- M. Song, Text Mining, Cheongram, 2017.

저자소개

2022년~현 재: 한국외국어대학교 영어대학 ELLT학과

※관심분야:자연언어처리(Natural Language Processing), 전산언어학(Computational Linguistics)

2004년:서울대학교 인문대학 영어영문학과(학부)

2009년:서울대학교 인문대학 영어영문학과 대학원(문학석사-영어학/언어평가)

2015년:노던애리조나대학, 미국(응용언어학 박사-코퍼스언어학, 언어평가)

2017년 3월~2023년 2월: 한림대학교 미래융합스쿨 디지털인문예술전공/인문대학 영어영문학과 조교수

2023년 3월~현 재: 한림대학교 미래융합스쿨 디지털인문예술전공/인문대학 영어영문학과 부교수

2024년 7월~현 재: 한림대학교 인문대학 영어영문학과 학과장

※관심분야:코퍼스언어학(Corpus Linguistics), 언어평가(Language Testing), 자연언어처리(Natural Language Processing), 디지털인문학(Digital Humanities), AI에듀테크(AIEdutech)