AI 커버곡의 공정 이용에 관한 연구

Copyright ⓒ 2024 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 AI 커버곡의 공정 이용에 대한 인식 조사를 하고 저작권 및 퍼블리시티권의 중요성을 확립하기 위해 국내에 거주하는 20대~50대 음악 산업 종사자와 실용음악 전공 학생들 그리고 일반인을 대상으로 2024년 4월 10일부터 5월 1일까지 설문조사를 실시하여 분석하였다. 분석결과, 첫째, 음악 산업 종사자 중 공정 이용의 개념에 대해 전혀 인지하지 못한 비율이 31.8%, 그렇지 않다고 응답한 비율이 22.7%로 나타났다. 둘째, 음악 산업 종사자와 일반인 모두 AI 커버곡 제작 전 원곡 가수나 작곡가의 허락이 필요하다고 인식하고 있었으며, 공정 이용을 위한 법적 제도 마련의 필요성에 대해서도 강하게 동의하였다. 이는 AI 커버곡의 공정 이용과 관련한 명확한 법적 제도 마련의 필요성과 저작권 보호와 공정 이용 간의 균형을 맞추는 것이 중요함을 시사한다.

Abstract

To investigate the perception of fair use of artificial intelligence (AI) cover songs and establish the importance of copyright and publicity rights, in this study we surveyed music industry workers in their 20s to 50s, mostly students majoring in practical music and members of the general public in Korea, from April 10 to May 1 2024. The results showed that 31.8% of music industry workers and 22.7% of the general public were not aware of the concept of fair use of AI. However, both music industry workers and the general public were aware of the need to obtain permission from the original singer or composer before creating AI cover songs, further agreeing strongly on the need to establish a legal system for fair use. Therefore, a clear legal framework is required for fair use of AI cover songs and a balance between copyright protection and fair use needs to be struck.

Keywords:

AI Cover Song, Fair Use, Generative AI, Copyright, Right to Publicity키워드:

AI 커버곡, 공정 이용, 생성형 AI, 저작권, 퍼블리시티권Ⅰ. 서 론

1-1 연구의 필요성과 목적

지구촌 시대를 살아가고 있는 우리는 다양한 음악 문화를 접하고 있다. 대게 창작이라는 것은 인류만이 행할 수 있는 유일한 것이라 여겨져 왔으나, 최근 Chat GPT와 같은 생성형 AI(generative AI)의 출현으로 일상생활에서 AI가 창작한 그림, 영상 등의 문화콘텐츠를 쉽게 만나볼 수 있다[1]. 경기도와 경기문화재단에서는 생성형 AI가 창작한 작품들로 전시회를 개최하기도 했으며[2], 한국AI작가협회에서는 국제미술품거래소와 협약을 통해 생성형 AI를 이용한 회원들의 작품을 판매하기도 했다[3]. 특히, 유튜브(YouTube) 채널을 통해 공개되고 있는 AI 커버곡들은 이미 큰 화제를 모으고 있다. 실제로 브루노 마스(Bruno Mars)의 ‘Hype Boy’, 아리아나 그란데(Ariana Grande)의 ‘Ditto’를 비롯한 수많은 AI 커버곡들이 1만에서 123만 회 이상의 높은 조회수를 기록하고 있다.

이러한 AI 커버곡에 대한 관심이 높아지고 AI 창작물의 유통이 이루어지면서 한편으로는 오리지널 음원에 관한 법적·윤리적 문제, 나아가 저작권에 대한 분쟁도 수면 위로 떠오르고 있다. AI는 창작 주체이긴 하나, 법인격이 없으므로 침해에 대한 책임이 없다. 하지만 AI를 학습시킨 사람과 AI 커버 영상을 만든 크리에이터(creator)는 공개된 장소와 유튜브에 업로드하는 행위가 복제, 전송에 대한 권리 침해에 속하고, 공중 송신에 대한 권리 침해가 된다. 쉽게 말해, 원저작자의 허락 없이 제3자가 해당 콘텐츠로 수익 창출을 달성했다면 부정경쟁방지법에 저촉되므로 저작권 침해에 대한 책임을 물을 수 있다는 것이다. 이에 유튜브는 한국음악저작권협회와의 체결을 통해 저작권을 침해하는 콘텐츠가 무단으로 업로드되는 것을 방지하기 위해 ‘Content ID’라는 자체 식별 시스템을 제공하고 있다. 해당 기능은 자신의 콘텐츠를 유튜브에 업로드할 때 자동 식별을 통하여 해당 영상이 타인의 저작권을 침해하는지를 확인할 수 있다. 그리고 자신의 콘텐츠가 다른 권리자의 침해를 구성해서 ‘Content ID’ Claim 요청이 발생하면 원권리자가 침해물 영상을 비공개로 하거나 수익의 일부 또는 전부를 공유하거나 제한을 받게 된다.

그런데 유튜브의 ‘Content ID’ 기능은 형식적인 저작권 침해에 대한 여부를 구분하는 것에 불과하므로, ID 등록 시스템에서 음원의 저작권 정보를 거짓으로 입력하거나 본인으로 허위 등록을 하는 경우에는 이를 실질적으로 판단하기에는 다소 어려운 한계가 있다. 즉, AI 커버곡의 결과물로 수익 창출 신청을 하지 않거나 저작권자의 이익을 부당하게 침해하지 않는 특수한 경우 저작권 침해를 했는지 판단할 수 있는 명확한 기준이 없어 이를 규제할 수 있는 기준 마련을 위한 다양한 논의가 이루어지고 있다[4]. 그리고 AI 커버곡을 만드는 과정에서 저작물을 이용하게 된다면 그와 관련된 모든 권리자의 허락을 받아야 할 필요가 있으며, 허락을 구하는 방식으로는 플랫폼상의 제도를 이용하거나 저작권 집중관리단체를 통하여 이용에 대한 허락을 구하는 것이 필요하다고 말하고 있다.

이에 생성형 AI를 이용한 창작물의 저작권에 관한 연구가 최근에 활발하게 이루어지고 있다. Chung[1]은 AI 커버곡의 사례를 통해 AI 커버곡이 생성되는 방법과 권리 침해 요소를 분석하여 권리 침해의 문제를 제시하였다. 첫 번째는 해당 커버곡을 만드는 과정에서 타인의 음성 및 음원을 허락 없이 사용했을 때 발생하는 침해 문제와 두 번째로, 최종적으로 만들어진 AI 커버곡을 유튜브에 업로드하여 광고 수익을 위해서 상업적으로 이용했을 때 권리 침해의 문제를 제기하였다. Yoon[5]의 연구에서는 AI 저작물에 대한 저작권 관계에 대한 논의를 분석 및 평가하고 이를 효과적으로 보호하고 활용하기 위한 저작권법의 적용 관계에 대해서 분석하였다. Park[6]은 AI를 이용한 2차 창작물에 대한 소유권과 저작권의 귀속 문제에 대해서 사례를 통해 논의하였으며, Lee[7]는 창작 이전과 이후를 구분하여 작곡 AI의 저작권에 대해 다음과 같이 주장하였다. 첫째, 창작 이전 단계에서는 복제 및 전송에 대한 저작권 침해 문제가 발생하므로 정책적인 지원이 필요하다. 둘째, 창작 이후에는 작곡 AI의 소유권 귀속과 저작권 인정 사례 증가에 따른 대비책이 마련될 필요가 있음을 주장했다.

한편, AI 음악 창작물에 관하여 연구한 Park[8]은 다양한 분야에서 AI 창작물 제작시 고려해야 하는 윤리적 고려사항을 분석하였다. 특히, 델파이 기법을 통해 전문가들의 의견을 종합하여 음악 분야에서 AI 응용시 발생하는 창작자의 권리보호 등 새로운 윤리적 문제를 집중 조명하며, 창작자의 표현에 대한 보호가 선행되고 공정 이용이 실천적 도구로 활용되어야 한다고 주장하였다. Choi and Min[9]은 AI 커버 음악으로 대표되는 생성형 AI 기반 콘텐츠에 대한 이용자의 수용 및 거부 요인을 탐색하였다. 그 결과 만족도는 AI 커버 음악에 대한 수용 의도를 높이고 거부 의사를 낮추는 효과를 나타냈으며, 불편함은 콘텐츠를 회피하거나 거부하는 의향을 높인다는 사실을 규명하였다. Kim[10] 연구 역시 AI 커버 음악은 음성에 관한 권리보호의 근거가 명확하지 않아 저작권자 및 실연자를 보호할 수 있는 방안이 부족하다고 지적하며, 새로운 가이드라인과 저작인접권의 확대해석이 필요하다고 주장했다.

하지만 이러한 선행연구에서는 생성형 AI의 창작물에 대한 윤리적, 제도적, 법적 한계 및 문제점만 지적할 뿐 일반인들의 저작권에 대한 지식수준 혹은 인식 수준에 대해서는 파악하지 못하고 있다. 즉, 원저작권자의 저작권을 보호하기 위해서는 작품과 콘텐츠를 소비하는 소비자들이 저작권에 대해 높은 인식 수준을 갖추고 있어야 함에도 불구하고 이에 대한 연구는 부족하다는 것이다.

그러므로 문화콘텐츠 관련 AI 기술의 향상을 위해 저작권 침해에 대한 책임을 면할 수 있게 해주는 것도 필요하겠지만, 생성형 AI 서비스의 진화로 인해 일자리를 위협받고 있는 음악 산업 종사자들의 저작권자(작곡·작사·편곡자)와 저작인접권자(음반제작자)의 권리 보호를 위해 AI 커버곡의 공정 이용에 관한 개선 방안 논의가 이루어질 필요가 있다. 따라서 본 연구는 AI 커버곡 이용의 다양한 사례를 살펴보고, 전문가와 일반인 및 실용음악 전공 학생들의 공정 이용에 대한 인식 수준을 알아보고 저작권법 및 퍼블리시티권의 중요성을 확립하고자 하였다. 그리고 더 나아가 AI 커버곡에 대한 유료 서비스 이용 의도의 차이를 분석하여 앞으로 AI 창작물 소비에 대응하기 위한 제도적 장치의 필요성과 AI 창작물에 관한 정책이 나아가야 하는 방향성에 대해서 논하고자 한다.

Ⅱ. AI 커버곡 생성에 따른 공정 이용과 저작권 문제

2-1 AI 커버곡의 윤리적 문제

AI는 크게, 범용 인공지능과 좁은 인공지능(ANI: artificial narrow intelligence)로 구분할 수 있다. 범용 인공지능은 특정 영역이나 기술 분야에만 제한되지 않고 모든 분야에서 다양한 작업을 처리할 수 있는 더 넓고 유연한 지능을 지향한다[11]. 이는 지속적인 인간의 감독 없이도 자율적으로 인간이 수행할 수 있는 모든 지적 작업, 즉 학습, 추론 및 문제 해결과 같은 다양한 지능을 갖추는 것에 목표를 두고 있다[11]. 하지만 범용 인공지능의 개발이 기술과 이해 부족으로 한계에 직면하면서, 좁은 분야에 중점을 둔 ANI가 발전하기 시작했다. ANI는 미리 정해진 영역에서 특정 작업에 전문화된 인공지능으로[11], 주로 제한된 분야의 문제 해결에 중점을 두고 있어 특정 영역에서 뛰어난 성과를 거두며 기술 발전을 이끌고 있다. 더 나아가, 범용 인공지능을 향한 연구와 발전이 지속되었다.

최근 몇 십 년간 인터넷의 발전으로 방대한 데이터가 형성되었으며, 컴퓨팅 자원과 딥러닝 기술의 급속한 진전으로 ChatGPT와 같은 생성형 AI가 등장하여 인공지능의 새로운 시대를 열고 있다[12]. 생성형 AI(generative artificial intelligence)는 기존 데이터와 비교 학습을 통해 이미지, 텍스트, 프로그래밍 코드, 음악, 비디오 등 다양한 형식의 창작물을 만들어내는 인공지능이다[13]. 기존 AI와 생성형 AI의 주된 상이점은 기존 AI가 분류, 회귀와 같은 차별적 접근 방식으로 기존 데이터를 분석하는 데 주안점을 두었다면 생성형 AI는 새로운 창작물을 만들어내는 데 중점을 둔다는 것이다[14]. 이러한 생성형 AI는 자연어 처리와 기계 학습 같은 기술을 기반으로, 스스로 학습하며 다양한 형태의 새로운 창작물을 생성할 수 있는 능력을 갖추어 범용 인공지능을 향한 가능성을 보여주고 있다[15].

이에 최근 문화예술 분야에서 생성형 AI가 그림, 음악, 출판물들을 창작해 내고 있지만, 딥러닝, 머신러닝 등의 기술을 통해 학습하여 제작한다는 점에서 창조가 아닌 오마주, 패러디 혹은 표절로 수익을 창출한다는 문제가 제기되고 있다[9]. 특히, AI가 제작한 음악은 기존에 발표된 음반들을 학습하여 창작되기 때문에 원저작자의 감정, 사상 등을 포함한 인격을 침해 및 훼손할 가능성이 제기되고 있다[16],[17].

현재 음악 시장에 출시된 서비스들을 기반으로 AI 커버곡은 다음과 같은 단계를 거쳐 생성된다[18]. 첫째, MR과 보컬을 분리하는 단계로 이루어진다. 둘째, 보컬을 리드 보컬과 백업 보컬로 분리하는 단계로 이루어진다. 마지막으로, 보컬을 다른 사람 혹은 가수의 목소리로 변경하는 단계로 AI 커버곡의 생성이 순차적으로 이루어진다. 구체적으로 살펴보면, 첫 번째 단계는 커버하려는 음원의 보컬과 MR을 분리하는 작업으로 GAUDIO STUDIO 등의 웹사이트를 통해서 커버하고자 하는 음원을 Vocal, Piano, Drum, Bass, Other Instrument 등으로 분리가 가능하다. 그리고 두 번째 단계는 AI 커버곡의 정확하지 않은 음정 및 기계음 등을 수정하기 위해 첫 번째 단계에서 완료된 보컬 파트 및 백업 보컬의 화음, 코러스, 에코 등의 요소들을 깔끔하게 분리한다. 그리고 마지막 단계에서는 첫 번째, 두 번째 단계를 통해 완료된 보컬의 목소리에 다른 사람 혹은 가수의 목소리를 씌우는 단계로 두 가지의 과정으로 구성이 된다. 우선 음성 모델을 제공하는 웹사이트를 통해 커버하려고 하는 사람 혹은 가수의 음성 모델을 직접 제작하거나 혹은 누군가로부터 이미 제작이 완료되어 공개된 음성 모델을 선택하여 다운로드를 한다. 그리고 다음으로 다운로드한 음성 모델을 업로드하여 변환 처리를 완료하고 해당 파일을 첫 번째, 두 번째 단계를 통해 완료된 보컬 파트에 업로드하여 합성하고 1단계를 통해 분리된 MR 혹은 준비된 MR을 합하면 최종적으로 AI 커버곡이 완성된다[1].

이러한 과정을 통해 제작된 AI 커버곡이 다양한 플랫폼을 통해 등장하면서 생성형 AI를 둘러싼 윤리적 문제에 대한 논의가 더욱 활발하게 이루어지고 있다. 실제로 2024년 3월 기준으로 약 2주 동안 총 1,647건의 AI 커버 음악 콘텐츠가 유통됐으며, 이를 게시한 유튜브 채널은 총 227개, 콘텐츠에 활용된 가수는 254명에 달했다[19]. 만약 227개의 유튜브 채널에서 저작자의 동의 없이 AI 커버곡을 제작했다고 가정한다면, 콘텐츠에 활용된 254명의 가수는 목소리에 대한 권리와 저작권에 대한 침해를 받았다고 할 수 있는 것이다. 하지만 사실상 이들을 보호할 수 있는 구체적인 저작권 침해 범위 등과 같은 법적 규정, AI 생성 콘텐츠가 허용되는 유통 범위, 그리고 이를 채택하는 사회적 수용 등에 대한 논의가 이루어지지 않고 있다. 이를 제재할 수 있는 제도적 장치가 있다고 하더라도 국가마다 보호 범위 및 방식에 차이가 있어 온라인상에서 공개되는 AI 커버곡을 실질적으로 제재하기 어려운 실정이다.

2-2 공정 이용

공정 이용(公正利用, fair use, 공정사용)이란, 저작권으로 보호되는 저작물을 저작권자로부터 허가를 구하지 않고 제한적으로 이용할 수 있도록 허용하는 제도를 말한다[20]. 이러한 공정 이용은 저작권자가 자신의 창작물에 의한 절대적인 통제권을 행사하는 부분을 방지하고 사회적으로 유익한 저작물에 대해서 저작권자의 동의를 받지 않아도 공유를 할 수 있다는 점에서 그 의의가 있다[21]. 이 제도는 2011년 우리나라 저작권법에 도입되어 2012년 3월부터 시행하고 있지만, 이를 근거로 한 소송은 2014년부터 조금씩 진행되고 있음에도 여전히 공정 이용에 관한 대법원 판례는 없다[22]. 게다가 저조한 실적으로 시행된 지 4년 만에 규정이 개정되어 공정 이용에 해당하는 유형 내지 이용 목적을 없애서, 비영리성·영리성을 고려할 수 있다는 술어를 삭제하면서 현재 영리성이 있는 이용에 대해서도 규제하기 어려운 실정이다.

그러므로 공정 이용 제도에 따른 원리는 원칙적으로 공중에 대한 사회적 실리와 저작권자에게 인정되는 배타적 권리 사이에서 균형을 이루어야 한다. 즉 저작자의 권리를 보호하되 공공성과 사회성을 위한 이용자들의 자유이용을 보장하는 제도이다[23]. 특히 저작물은 학문의 고찰과 비평, 기존의 저작물을 사용한 새로운 창작물 등을 위하여 어느 정도의 범위 내에서는 공중이 자유로이 이용할 수 있어야 한다. 그리고 문화 발달을 지향하는 사회적 관념에도 적합하다[24]. 하지만 창의적인 지식 생산 활동을 위해 저작권 보호를 등한시한다면 그에 따른 부작용을 초래할 수 있다. 반대로 저작권의 지나친 보호는 이용자들에게 큰 자금적 부담과 함께 보다 효율적인 정보의 활용을 제한하게 된다[25]. 그러므로 저작권법에서는 저작권자와 저작물의 이용자 간의 형평성을 고려해 법정허가, 존속기간의 제한 그리고 저작재산권의 제한 등 여러 가지의 세부적인 규정을 두고 있지만 반면에 공정 이용을 둘러싼 논의는 다양한 지식 활동과 IT 기술이 발전함에 따라 여전히 해결을 해야하는 많은 과제가 있다[20].

2-3 저작권

저작권이란 “인간의 사상이나 감정을 나타낸 창작물인 저작물에 대한 배타적이고 독점적인 권리”[26]로 자신의 창작물을 발표, 공개 배포 또는 전파하거나 타인에게 사용을 허가할 수 있는 권리를 뜻하는 것으로, 시, 소설, 영화, 음악, 연극, 미술, 컴퓨터 프로그램 등 ‘저작물’에 대한 창작자가 가지는 권리로 “창의성을 발휘한 노력에 대해 주어지는 법적 보상[27]”이라고 할 수 있다. 저작권 보호제도는 “창의적인 표현 활동을 장려하여 문학·예술·문화·과학 등의 발전을 촉진하려는 데 근본적인 목적”[27]이 있다.

저작권법 제정의 취지는 “저작권을 보호함으로써 국가적 차원에서 문화와 관련 산업의 발전과 향상을 도모하기 위한 공공성이 강하게 담겨있다”[27]고 볼 수 있다. 저작권법의 목적은 “저작자의 권리와 이에 인접한 권리를 보호하며 저작물의 공정한 사용을 장려함으로써 문화 및 관련 산업의 향상과 발전에 기여하는 것”이다.

저작권법에 의하면 저작물이란 “인간의 사상과 감정을 창의적으로 표현한 것”으로 정의되며, 제4조에서는 저작물을 9가지로 분류하고, 제8조에서는 저작자를 “저작물을 창작한 자”로 명시한다.

저작권법 제1항에 의하면 저작권은 크게 저작인격권과 저작재산권으로 구분할 수 있다(표 1). 저작인격권은 정신적인 권리로서 공표권, 성명표시권, 동일성유지권 등을 포함하며, 저작재산권은 경제적인 권리로 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2차적 저작물작성권 등을 포함한다.

저작인격권은 저작자의 인격을 보호하기 위한 권리로서, 저작물을 대중에게 공개하거나 공개하지 않을 권리인 공표권, 저작자가 자신의 저작물에 실명 또는 이명을 표시하거나 표시하지 않을 권리인 성명표시권, 저작물의 내용 등이 허락 없이 변경, 삭제, 개변되지 않도록 할 권리인 동일성유지권으로 이루어져 있다.

저작재산권은 저작물의 경제적 가치와 관련된 권리로, 저작물을 유형물에 고정하거나 유형물로 재제작할 수 있는 권리인 복제권, 저작물의 실연·음반·방송을 대중에게 공개할 권리인 공연권, 방송권·전송권·디지털 음성 송신권으로 이루어진 공중송신권, 미술, 사진 및 건축 저작물의 원본과 그 복제물을 전시할 수 있는 권리인 전시권, 저작물의 원작품 또는 복제물을 대가를 받거나 받지 않으며 일반 공중에게 양도하거나 대여할 권리인 배포권, 원저작물을 번역·편곡·각색·영상 제작 또는 그 밖의 방법으로 독창적인 저작물로 제작하고 이를 이용할 권리인 2차적 저작물 작성권으로 구분된다[28].

2-4 주요 국가의 공정 이용에 관한 규정

미국은 1976년부터 저작권법 재107조에 공정 이용의 개념을 도입하여 비영리 목적으로 사용할 경우를 제외하고는 저작권 침해로 간주하고 있다[29]. 이후 미디어가 발전하고 과학기술이 발전됨에 따라 1998년 디지털 환경의 변화, 저작권 침해의 증가, 기술적 보호 수단의 활용, 국제 협약의 이행, 공정 이용의 확립 등을 이유로 디지털 밀레니엄 저작권법(Digital Millennium Copyright Act, DMCA)을 제정하기도 했다. 하지만 일부 법률에서 AI 창작물은 작가가 없는 작품으로 분류하여 저작권 보호의 범위에 포함하지 않는다고 명시되어 있다[8]. 이같은 법률은 미국이 일찍부터 AI 창작물에 대한 저작권과 공정 이용에 대한 거시적인 기반은 마련되어 있음을 보여준다.

영국은 영연방 법률 체계(common law system)에 있는 저작권법에서 공정취급(fair dealing)으로 공정 이용에 대한 규정을 명시하고 있다. 그리고 저작권 및 특허법(Copyright, Designs and Patents Act 1988, CDPA)의 제9조 제3항에서는 “컴퓨터가 생성한 문학, 희곡, 음악 또는 미술저작물의 경우에는 저작자는 저작물의 창작을 위해서 필요한 조정을 한 사람이다.”라고 명시하고 있다. 이는 미국과 같이 영국 역시 거시적으로는 AI 창작물에 대한 저작권자의 권리를 보호할 수 있는 기반이 마련되어 있음을 보여준다. 그리고 더 나아가 영국에서는 음악을 공개적으로 재생하기 위해선 PRS for Music 같은 단체를 통해 라이선스를 획득해야 하므로 AI 커버곡 역시 라이선스 없이 재생될 경우엔 저작권 논의를 제기할 수 있다[8].

일본은 1973년과 1993년에 컴퓨터 창작물에 대한 저작권 정책을 논의하였고, 2016년부터는 AI 창작물에 대한 정책을 논의하기 시작했다. AI 창작물 저작권에 대한 논의를 진행할 당시 AI 창작물에 대한 보호의 필요성, 보호방안 그리고 기존의 지식재산 관련 정책 및 제도에 미치는 영향을 검토하였다[8]. 그리고 2018년에는 불법 다운로드에 대한 법안이 발효되면서 AI 창작물에 대한 보호를 더욱 강화하는 계기로 작용하기도 했다. 이 같은 일본의 조치는 AI 창작물 등장으로 저작권 보호 및 공정 이용에 대한 규제 강화의 필요성이 제기되고 있는 오늘날 시사하는 바가 크다.

Ⅲ. 생성형 AI 커버곡 공정 이용 사례

3-1 AI COVER: Hype Boy – Bruno Mars (Original by NewJeans)

생성형 AI 기술을 활용해 구현한 브루노 마스(Bruno Mars)가 부른 뉴진스(NewJeans)의 ‘하입보이(Hype Boy)’ 영상이 유튜브 ‘Who Am I AI Cover’에서 공개됐다(그림 1). 브루노 마스의 목소리를 학습한 AI를 사용해 커버한 영상임에도 영상이 공개된 지 2주 만에 100만 회가 넘는 조회수를 달성하면서 화제를 모았다. 이 유튜브 채널에는 ‘Hype Boy’ 외에도 뉴진스와 브루노 마스의 목소리로 부른 ‘Hurt’, 아리아나 그란데(Ariana Grande)와 브루노 마스의 목소리로 재연한 뉴진스의 ‘Cookie’도 게시되어 있다.

국내 아이돌의 노래를 전 세계적으로 인기가 많은 가수의 목소리로 커버되었다는 점에서 주목받으면서 인공지능이 음악 분야에까지 영향을 미치면서 새로운 장르의 출현에 대한 기대가 높아지고 있다. 하지만 일각에서는 저작권 침해나 명예훼손 등의 문제가 발생할 수 있다는 우려도 제기되기도 했다.

AI 커버곡은 관련 저작권법이 모호하기 때문에 제작할 때 주의가 필요하다. 목소리 주인공에게는 퍼블리시티권 침해(인격표지영리권), 원곡자에게는 저작권 침해 가능성이 있다는 점을 염두에 두어야 한다. 왜냐하면 AI가 목소리를 학습하는 과정에서 저작권자의 동의가 없이 ‘복제’할 가능성이 있고, 이는 복제권 침해로 인정될 수 있기 때문이다. 부정경쟁방지법에 따르면 유명인의 성명·초상·음성·서명 등을 무단으로 사용하여 경제적 이익을 침해하면 3년 이하의 징역이나 3,000만 원 이하의 벌금을 받을 수 있으며, 또한 무단 사용으로 경제적 피해가 발생할 경우 피해자는 손해배상 및 부정경쟁행위 금지 등을 청구할 수 있다[31].

3-2 AI COVER: 서른 즈음에 – Freddie Mercury (Original by 김광석)

전설적인 가수이자 뛰어난 가창력으로 80년대 록밴드를 대표했던 퀸(Queen)의 프레디 머큐리(Freddie Mercury)가 한국 노래 ‘서른 즈음에’를 부른 영상이 SNS에서 큰 화제를 모으고 있다(그림 2). 상상 속에서나 가능했던 일이 생성형 AI를 통해 현실이 되었다. 그러나 가요계에서는 저작권 침해에 대한 우려의 목소리가 나오고 있다.

현재 해외에서는 AI로 제작된 음원이 저작권법 위반으로 인해 온라인에서 연이어 삭제되고 있다. AI와 공존할 수밖에 없는 미래의 음악시장에서는 저작권 문제가 지속적으로 제기되고 있다[32].

3-3 AI COVER: “Now And Then” – The Beatles

영국의 전설적인 밴드 비틀즈(The Beatles)의 신곡이 발표되었다. 1980년에 사망한 존 레논(John Lennon)이 데모 테이프에 남긴 미완성곡이 생성형 AI 기술을 통해 재탄생했다(그림 3).

비틀즈의 신곡 발표는 1996년에 발매된 ‘리얼 러브(Real Love)’ 이후 27년 만에 나온 것이다. ‘나우 앤 덴(Now And Then)’은 1977년 존 레논이 피아노 반주 위에 목소리를 얹어 만든 미완성 데모곡이었다. 1980년 존 레논이 사망한 후 14년이 지난 1994년, 아내 오노 요코(小野洋子)가 남은 비틀즈 멤버 폴 매카트니(Paul McCartney), 조지 해리슨(George Harrison), 링고 스타(Ringo Starr)에게 해당 곡이 담긴 데모 테이프를 넘겼다. 1995년 3월, 비틀즈 멤버 4명과 프로듀서였던 ELO의 제프 린(Jeffrey Lynne)은 새로운 연주와 코러스를 녹음하여 데모와 함께 믹싱했지만 발매를 포기했다. 이는 몇몇 구간에서 피아노 반주가 존 레논의 목소리를 가렸기 때문이며, 당시 두 소스(Source)를 분리할 수 있는 기술적 한계로 작업이 미완성에 그쳤기 때문이다. 하지만 오랜 시간 잠들어 있던 이 곡은 생성형 AI 기술의 발전으로 마침내 빛을 보게 되었다[34].

3-4 AI COVER: 밤양갱 – 박명수 (Original by 비비)

국내 음원 차트 상위권에 오른 가수 비비(BIBI)의 노래 ‘밤양갱’이 각각 다른 사람의 목소리로 구현되었다(그림 4). 이는 실제 가수가 부른 것이 아니라, 생성형 AI 기술로 연예인들의 목소리를 학습시켜 만든 영상이다. 가수 아이유, 백예린, 악동뮤지션의 이수현, 오혁, 잔나비의 최정훈뿐만 아니라 코미디언 가수 박명수와 배우 황정민의 목소리를 입힌 영상도 있다.

과거에는 AI 기술을 활용한 영상일지라도 가수의 원래 목소리와 차이가 있거나 호흡, 창법 등에서 확연한 차이가 있었다. 그러나 최근 생성형 AI 기술이 발전하면서 마치 해당 가수가 실제로 부른 것 같은 커버 영상이 제작되고 있다. 인터넷에서 ‘10분 만에 AI 커버송 만들기’라는 글이 검색될 정도로 이러한 영상 제작 기법이 일반인에게도 확산되고 있다. 가수 장윤정은 화제가 된 ‘밤양갱’ AI 영상을 보고 “소름 돋는다”라며 불쾌감을 드러냈다. 그는 자신의 유튜브 채널 ‘도장TV’에서 “노래까지는 AI가 불가능할 거라고 생각했는데, 이러면 가수가 레코딩을 왜 하겠냐. 심각한 문제다”라며 “다만 공연하는 가수들에게는 큰 문제가 없다고 본다. 현장에서 느끼는 감동, 호흡, 느낌이 있다”라고 말했다.

가수의 목소리는 음원과 같은 창작물이 아니므로 이러한 AI 저작물은 저작권법상 보호 대상이 되지 않는다. 하지만 목소리 등 개인의 인격 요소를 허락 없이 사용할 경우 ‘퍼블리시티권’ 침해에 해당한다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법)은 국내에 널리 인식되고 경제적 가치를 지니는 타인의 성명, 초상, 음성, 서명 등을 ‘자신의 영업을 위해’ 무단으로 사용하여 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위를 금지하고 있다. AI 커버곡을 상업적 목적으로 제작한 경우 ‘부정경쟁행위’가 될 수 있다는 것이다. 따라서 현재 AI 커버곡에 대한 법안 도입과 적법한 이용 허락 계약 절차를 마련하기 위해 지속적인 연구가 필요하다[36].

Ⅳ. AI 커버곡 공정 이용에 관한 인식 조사

4-1 연구대상 및 자료 수집

본 연구는 국내에 거주하는 20대부터 50대 사이의 현장에서 활동하는 음악 산업 종사자와 일반인 및 실용음악 전공 학생들을 대상으로 2024년 4월 10일부터 2024년 5월 1일까지 구글폼을 이용하여 설문조사를 실시하였다. 현장의 종사자들 및 학교의 담당 교사 그리고 학생들에게 본 연구와 설문에 필요한 내용을 설명한 후 동의를 받아 진행되었으며, 총 100명의 설문을 통해 최종 분석에 사용하였다.

음악 산업 종사자의 일반적 특성을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시한 결과 표 2와 같이 나타났다. 성별 분포는 남자 7명(31.8%), 여자 15명(68.2%)으로 나타나, 여성이 남성보다 더 높은 비율을 차지하고 있는 것으로 나타났다. 연령 분포는 20대 9명(40.9%), 30대 9명(40.9%), 40대 3명(13.6%), 50대 1명(4.5%)으로 나타나, 응답자 대부분이 20대와 30대인 것으로 나타났다. 학력 분포는 고등학교 졸업 2명(9.1%), 전문대 졸업 2명(9.1%), 4년제 대학 졸업 13명(59.1%), 대학원 졸업(석/박사) 5명(22.7%)으로 나타나, 대부분의 응답자가 4년제 대학 졸업 이상인 것으로 나타났다. 대학졸업 전공 분포는 연주 10명(55.6%), 작곡 5명(27.8%), 뮤직프로덕션 2명(11.1%), 기타 1명(5.6%)으로 나타나, 연주 전공자가 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

종합하면, 여성 응답자가 많으며, 20대와 30대의 비율이 높고, 대부분이 4년제 대학 졸업 이상이며, 연주 전공자가 절반을 차지하고 있는 것으로 확인되었다.

일반인 및 실용음악 전공 학생의 일반적 특성을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시한 결과 표 3과 같이 나타났다. 성별 분포는 남자 40명(51.3%), 여자 38명(48.7%)으로 나타나, 남성과 여성의 비율이 비슷한 것으로 나타났다. 연령 분포는 20대 66명(84.6%), 30대 10명(12.8%), 40대 2명(2.6%)으로 나타나, 응답자 대부분이 20대인 것으로 나타났다.

종합하면, 응답자의 성별은 남녀 비율이 비슷하며, 연령대는 주로 20대가 차지하고 있는 것으로 확인되었다.

4-2 측정도구

AI 커버곡의 공정 이용에 관한 인식조사를 위한 측정도구가 개발되지 않아 본 연구에서는 Kim[37]의 연구에서 사용한 측정도구와 Kim[38]의 연구에서 사용한 측정도구를 토대로 목적에 맞게 수정 보완하여 활용하였다. 설문지는 전문가용(인구사회학적 특성 4문항, 인식 관련 7문항), 일반인 및 실용음악 전공 학생용(인구사회학적 특성 2문항, 인식 관련 6문항) 두 가지로 제작하여 활용하였다.

4-3 자료분석

본 연구에서는 응답자가 직접 기입하는 설문지법을 사용하였으며, 수집된 자료는 SPSS(Statistical Package for Social Science) 25.0 통계프로그램을 활용하여 분석하였다. 구체적인 분석방법은 다음과 같다.

첫째, 연구대상자의 응답자 특성을 확인하기 위해 빈도분석(frequency analysis)을 실시하였다.

둘째, 연구대상자의 AI 커버곡 공정 이용에 대한 인식수준을 확인하기 위해 빈도분석 및 다중응답분석(multiple response analysis)을 실시하였다.

셋째, 그룹에 따른 AI 커버곡에 대한 음악 스트리밍 유료 서비스 이용의도의 차이를 검증하기 위해 카이제곱검증을 실시하였다.

Ⅴ. AI 커버곡 공정 이용에 관한 인식 조사 결과

5-1 AI 커버곡 공정 이용에 관한 음악 산업 종사자의 인식

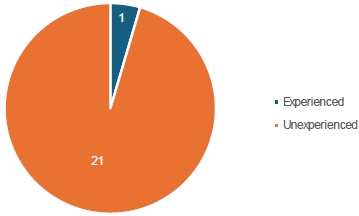

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡)를 접한 종류를 확인하기 위하여 다중응답분석을 실시하였다. 분석 결과, “Hype Boy”(Bruno Mars)를 접한 응답자는 7명(21.2%)이었으며, “서른 즈음에”(Freddie Mercury)를 접한 응답자도 7명(21.2%)으로 나타났다. “Now And Then”(The Beatles)을 접한 응답자는 1명(3.0%)이었으며, “밤양갱”(박명수)을 접한 응답자는 10명(30.3%)으로 가장 높은 비율을 차지하였다. 한편, 기타의 AI 커버곡을 접한 응답자는 8명(24.2%)이었다.

종합하면, “밤양갱”(박명수)을 접한 비율이 가장 높았으며, “Hype Boy”(Bruno Mars)와 “서른 즈음에”(Freddie Mercury)를 접한 비율은 동일한 것으로 나타났다. 기타의 AI 커버곡을 접한 응답자도 적지 않은 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 4와 같다.

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 제작 경험 여부를 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 경험이 있는 응답자는 1명(4.5%)이었으며, 경험이 없는 응답자는 21명(95.5%)으로 나타났다.

종합하면, 대부분의 응답자가 생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 제작 경험이 없는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 5와 같다.

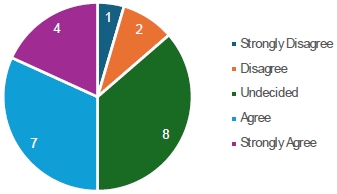

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 제작 가치에 대한 공급자 관점을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 전혀 그렇지 않다고 응답한 사람은 1명(4.5%)이었으며, 그렇지 않다고 응답한 사람은 2명(9.1%)이었다. 보통이라고 응답한 사람은 8명(36.4%)으로 가장 많았으며, 그렇다고 응답한 사람은 7명(31.8%)이었다. 한편, 매우 그렇다고 응답한 사람은 4명(18.2%)이었다.

종합하면, 대부분의 응답자가 생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 제작 가치를 보통 이상으로 평가하는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 6과 같다.

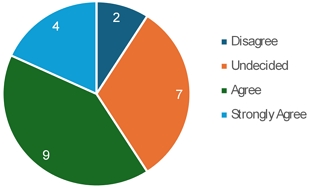

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 이용 의도(무료의 경우)를 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 그렇지 않다고 응답한 사람은 2명(9.1%)이었으며, 보통이라고 응답한 사람은 7명(31.8%)이었다. 그렇다고 응답한 사람은 9명(40.9%)으로 가장 많았으며, 매우 그렇다고 응답한 사람은 4명(18.2%)이었다.

종합하면, 응답자의 다수는 생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 무료 이용 의도에 대해 긍정적인 반응을 보였으며, 특히 '그렇다'고 응답한 비율이 가장 높았다. 분석 결과는 표 7과 같다.

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 이용 의도(유료의 경우)를 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 전혀 그렇지 않다고 응답한 사람은 3명(13.6%)이었으며, 그렇지 않다고 응답한 사람은 6명(27.3%)이었다. 보통이라고 응답한 사람은 6명(27.3%)이었으며, 그렇다고 응답한 사람은 4명(18.2%)이었다. 한편, 매우 그렇다고 응답한 사람은 3명(13.6%)이었다.

종합하면, 응답자의 상당수가 유료로 생성형 AI 콘텐츠(AI 커버곡)를 이용하는 것에 대해 부정적이거나 중립적인 반응을 보였으며, 긍정적인 반응을 보인 사람은 비교적 적은 것으로 나타났다. 분석 결과는 표 8과 같다.

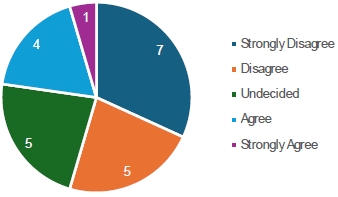

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡)의 공정 이용에 관한 인지 정도를 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 전혀 그렇지 않다고 응답한 사람은 7명(31.8%)이었으며, 그렇지 않다고 응답한 사람은 5명(22.7%)이었다. 보통이라고 응답한 사람은 5명(22.7%)이었으며, 그렇다고 응답한 사람은 4명(18.2%)이었다. 한편, 매우 그렇다고 응답한 사람은 1명(4.5%)이었다.

종합하면, 응답자의 다수가 생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡)의 공정 이용에 관하여 알고 있지 못하는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 9와 같다.

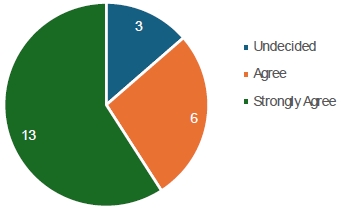

AI를 통한 타인의 목소리 이용에 따른 비용 지불 및 공정 이용을 위한 법적 제도 마련의 필요성 인식을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 보통이라고 응답한 사람은 3명(13.6%)이었으며, 그렇다고 응답한 사람은 6명(27.3%)이었다. 매우 그렇다고 응답한 사람은 13명(59.1%)이었다.

종합하면, 응답자의 다수가 AI를 통한 타인의 목소리 이용에 따른 비용 지불 및 공정 이용을 위한 법적 제도 마련의 필요성을 인식하고 있는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 10과 같다.

5-2 AI 커버곡 공정 이용에 관한 일반인 및 실용음악 전공 학생의 인식

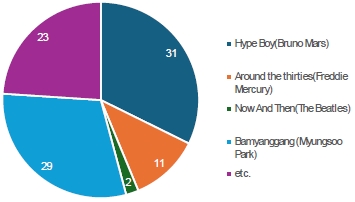

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡)를 접한 종류를 확인하기 위하여 다중응답분석을 실시하였다. 분석 결과, “Hype Boy”(Bruno Mars)를 접한 응답자는 31명(32.3%)이었으며, “서른 즈음에”(Freddie Mercury)를 접한 응답자는 11명(11.5%)으로 나타났다. “Now And Then”(The Beatles)을 접한 응답자는 2명(2.1%)이었으며, “밤양갱”(박명수)을 접한 응답자는 29명(30.2%)으로 나타났다. 한편, 기타의 AI 커버곡을 접한 응답자는 23명(24.0%)이었다.

종합하면, “Hype Boy”(Bruno Mars)를 접한 비율이 가장 높았으며, “밤양갱”(박명수)과 기타의 AI 커버곡을 접한 응답자도 적지 않은 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 11과 같다.

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡) 이용 의도(유료의 경우)를 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 전혀 그렇지 않다고 응답한 사람은 20명(25.6%)이었으며, 그렇지 않다고 응답한 사람은 13명(16.7%)이었다. 보통이라고 응답한 사람은 21명(26.9%)이었으며, 그렇다고 응답한 사람은 14명(17.9%)이었다. 한편, 매우 그렇다고 응답한 사람은 10명(12.8%)이었다.

종합하면, 응답자의 상당수가 유료로 생성형 AI 콘텐츠(AI 커버곡)를 이용하는 것에 대해 중립적인 반응을 보였으며, 부정적인 반응을 보인 사람이 긍정적인 반응을 보인 사람보다 더 많은 것으로 나타났다. 분석 결과는 표 12와 같다.

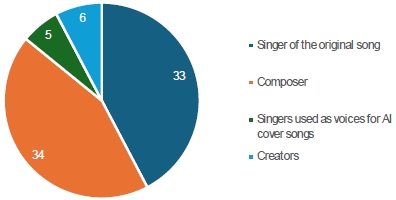

생성형 AI를 이용한 콘텐츠(AI 커버곡)의 음원에 대한 저작권자 인식을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 원곡의 가수가 저작권자라고 인식하는 사람은 33명(42.3%)이며, 작곡가가 저작권자라고 인식하는 사람은 34명(43.6%)으로 나타났다. AI 커버곡의 목소리로 사용된 가수가 저작권자라고 인식한 사람은 5명(6.4%)이며, 크리에이터가 저작권자라고 인식하는 사람은 6명(7.7%)으로 나타났다.

종합하면, 응답자의 다수는 원곡의 가수나 작곡가를 생성형 AI 콘텐츠(AI 커버곡)의 음원에 대한 저작권자로 인식하고 있는 것으로 나타났다. 분석 결과는 표 13과 같다.

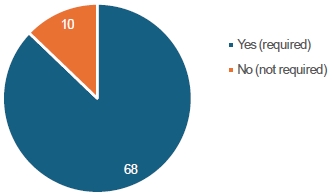

AI 커버곡 제작 전 원곡의 가수 혹은 작곡가의 허락 필요성에 대한 인식을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 예(필요)라고 응답한 사람은 68명(87.2%)이었으며, 아니오(불필요)라고 응답한 사람은 10명(12.8%)이었다.

종합하면, 응답자의 대부분이 AI 커버곡 제작 전 원곡의 가수 혹은 작곡가의 허락이 필요하다고 인식하고 있는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 14와 같다.

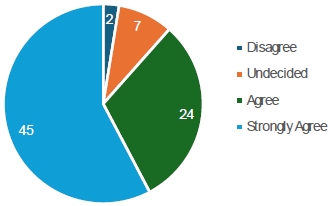

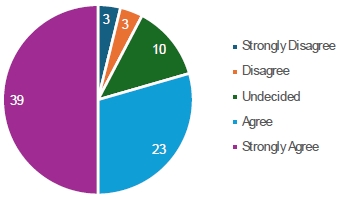

AI 커버곡에 대한 법적 보호조치 필요성 인식을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 전혀 그렇지 않다고 응답한 사람은 2명(2.6%)이었으며, 보통이라고 응답한 사람은 7명(9.0%)이었다. 그렇다고 응답한 사람은 24명(30.8%)이었으며, 매우 그렇다고 응답한 사람은 45명(57.7%)이었다.

종합하면, 응답자의 대다수가 AI 커버곡에 대한 법적 보호조치의 필요성을 인식하고 있는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 15와 같다.

AI 커버곡에 대한 법규 마련 필요성 인식을 확인하기 위하여 빈도분석을 실시하였다. 분석 결과, 전혀 그렇지 않다고 응답한 사람은 3명(3.8%)이었으며, 그렇지 않다고 응답한 사람은 3명(3.8%)이었다. 보통이라고 응답한 사람은 10명(12.8%)이었으며, 그렇다고 응답한 사람은 23명(29.5%)이었다. 한편, 매우 그렇다고 응답한 사람은 39명(50.0%)이었다.

종합하면, 응답자의 대다수가 AI 커버곡에 대한 법규 마련의 필요성을 인식하고 있는 것으로 확인되었다. 분석 결과는 표 16과 같다.

Ⅵ. 결 론

본 연구는 AI 커버곡의 공정 이용에 대한 인식을 조사하고, 저작권 및 퍼블리시티권의 중요성을 확립하기 위해 음악 산업 종사자와 일반인 및 실용음악 전공 학생들을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 연구 결과, 많은 응답자가 공정 이용의 개념에 대해 충분히 인지하지 못하는 것으로 나타났다. 음악 산업 종사자 중 전혀 인지하지 못한 비율이 31.8%, 그렇지 않다고 응답한 비율이 22.7%로 나타났다. 또한, 국내외 공정 이용에 관한 규정을 살펴본 바에 따르면, 아직까지 우리나라에서는 AI가 창작한 음악이 저작권 보호 대상에 포함하는지에 대해서는 불확실하고, 공정 이용 제도로도 보호받지 못하고 있다. 하지만 주요 국가의 저작권법에서는 디지털 기술에 대한 규정을 명시하고 있어 음악을 비롯한 AI 창작물에 대한 법적 기틀은 마련되어 있었다. 공정 이용에 대한 규정 역시 상황에 따라 유연하게 적용되고 있지만 이에 대한 구체적인 저작권 규정은 아직 마련되어 있지 않았다. 이러한 결과를 토대로 다음과 같은 시사점을 제시하고자 한다.

첫째, 음악 산업 종사자와 일반인 모두 AI 커버곡 제작 전 원곡 가수나 작곡가의 허락이 필요하다고 인식하고 있었다. AI를 통한 타인의 목소리 이용에 따른 비용 지불 및 공정 이용을 위한 법적 제도 마련의 필요성에 대해서도 강하게 동의하였다. 이는 AI 커버곡의 공정 이용과 관련한 명확한 법적 제도 마련의 필요성을 강조하며, 저작권 보호와 공정 이용 간의 균형을 맞추는 것이 중요함을 시사한다.

둘째, 선행연구에서도 아직 AI 커버곡의 소유권 및 저작권에 대한 명확한 법적 기준을 마련할 필요가 있음을 제기하고 있었다. 본 연구의 인식조사 결과에서도 AI 커버곡에 대한 보호조치 및 법적 근거가 마련할 필요가 있다고 조사되었으므로 AI 커버곡을 2차 창작물로 인정하고 창작물에 대한 AI 혹은 제작자의 소유권을 인정해줄 필요가 있다고 나타났다. 따라서 창작 단계에 따라 발생하는 저작권 침해 문제를 정확하게 파악하고 그에 대한 AI 커버곡 제작 및 이용에 관한 법적 기준과 저작권자와 이용자 간의 권리와 책임을 명확히 할 필요가 있다. 특히, 퍼블리시티권과 저작권 보호를 위한 구체적인 규정이 필요함을 시사하고 있었다.

셋째, AI 커버곡에 대한 저작권 및 공정 이용 문제에 관한 교육과 홍보를 강화하여 관련자들의 인식을 높이고, 공정 이용에 대한 이해를 증진시킬 필요가 있다. 이를 위해 AI 커버곡 제작 기술의 발전과 함께 저작권 침해를 방지할 수 있는 기술적 보호조치의 개발이 필요하며, AI 커버곡 제작 시 자동으로 저작권자에게 사용 허락을 요청하는 시스템을 구축할 필요가 있다.

본 연구는 AI 커버곡으로 한정하여 전문가 및 일반인들을 대상으로 저작권에 대한 인식조사를 실시하였다는 점에서 의미가 있으나, 현재 AI 커버곡을 비롯한 AI를 활용한 2차 저작물에 대한 논쟁이 지속적으로 이루어지고 있는 만큼 향후 연구에서는 더 다양한 대상과 사례를 포함하여 AI 커버곡에 대한 공정 이용의 범위를 확대하고 심층적으로 분석할 필요가 있으며, 본 연구가 AI 커버곡의 공정 이용에 관한 논의에 기여하고, 관련 법적 제도 마련과 인식 제고에 도움이 되기를 기대한다.

References

-

W. J. Chung, “Legal Issues of Generative AI through the Case of AI Cover Songs,” Journal of Industrial Property, No. 76, pp. 455-494, December 2023.

[https://doi.org/10.36669/ip.2023.76.12]

- KG Maeil. Gyeonggi Province Exhibits Works of ‘AI Creative Group’ [Internet]. Available: https://www.kgmaeil.net/news/articleView.html?idxno=323805, .

- Korea Association of AI Artists. Korea Association of AI Artists Signs MOU with Art Bull International Art Exchange [Internet]. Available: https://kaiart.or.kr/?page_id=5416&uid=1&mod=document&pageid=1, .

- KLAB. AI Cover Songs...Are There Any Copyright Issues? [Internet]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=9Kt_BxdvJ9w/2023.11.27, .

-

C. M. Yoon, “Direction for Establishing Copyright Relations of Artificial Intelligence(AI) Generated Works,” Kangwon Law Review, Vol. 73, pp. 1-52, November 2023.

[https://doi.org/10.18215/kwlr.2023.73..1]

- S. H. Park, “The Necessity of Copyright and Ethical Compliance in the Integration of AI and the Digital Culture Industry,” AI & Human Society, Vol. 5, No. 1, pp. 23-37, January 2024.

-

D. Y. Lee, “Present and Key Issues of AI Composer and the Direction of Music Copyright Discussions in Korea,” Korean Journal of Popular Music, No. 33, pp. 241-274, May 2024.

[https://doi.org/10.36775/kjpm.2024.33.241]

- S. G. Park, The Study on Revision of Fair Use for Artificial Intelligence-Generated Compositions, Master’s Thesis, Sangmyung University, Seoul, February 2024.

-

J. S. Choi and Y. Min, “A Study on Factors Influencing Users’ Intention to Accept and Reject Generative AI-Based Content: Focusing on AI Cover Music,” Korean Journal of Broadcasting & Telecommunications Research, No. 127, pp. 153-186, July 2024.

[https://doi.org/10.22876/kjbtr.2024..127.005]

- J.-W. Kim, A Study on Legal Issues Related to Cover Songs by Generative AI, Master’s Thesis, Dankook University, Yongin, August 2024.

-

E. Latif, G. Mai, M. Nyaaba, X. Wu, N. Liu, G. Lu, ... and X. Zhai, “Artificial General Intelligence (AGI) for Education,” arXiv:2304.12479v1, , April 2023.

[https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.12479]

-

Y. Cao, S. Li, Y. Liu, Z. Yan, Y. Dai, P. S. Yu, and L. Sun, “A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT,” arXiv:2303.04226, , March 2023.

[https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.04226]

-

E. Brynjolfsson, D. Li, and L. R. Raymond, Generative AI at Work, National Bureau of Economic Research, Cambridge: MA, NBER Working Paper 31161, 2023.

[https://doi.org/10.3386/w31161]

-

C. Zhang, C. Zhang, S. Zheng, Y. Qiao, C. Li, M. Zhang, ... and C. S. Hong, “A Complete Survey on Generative AI (AIGC): Is ChatGPT from GPT-4 to GPT-5 All You Need?,” arXiv:2303.11717, , March 2023.

[https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.11717]

- Y. Lee, A Study on the Antecedents and the Outcome of Generative AI Use -Focusing on the Moderating Effect of Metacognition-, Ph.D. Dissertation, Kookmin University, Seoul, February 2024.

-

M. Miernicki and I. Ng, “Artificial Intelligence and Moral Rights,” AI & SOCIETY: Journal of Knowledge, Culture and Communication, Vol. 36, No. 1, pp. 319-329, March 2021.

[https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6]

-

S. Yanisky-Ravid, “Generating Rembrandt: Artificial Intelligence, Copyright, and Accountability in the 3A Era—The Human-like Authors Are Already Here—A New Model,” Michigan State Law Review, pp. 659-726, 2017.

[https://doi.org/10.2139/ssrn.2957722]

- Brunchstory. How to Create AI Cover Songs [Internet]. Available: https://brunch.co.kr/@herbeauty/64, .

- Korea Copyright Protection Agency Official Blog. Artificial Intelligence Cover Songs and Copyright Infringement [Internet]. Available: https://blog.naver.com/kcopastory/223490955678, .

- K. H. Li, A Study on the Criteria for Judging Fair Use in Copyright Law -Focusing on a Comparison of China, Korea and the United States-, Ph.D. Dissertation, Konkuk University, Seoul, February 2023.

-

M. D. Bunker, “Eroding Fair Use: The “Transformative” Use Doctrine after Campbell,” Communication Law and Policy, Vol. 7, No. 1, pp. 1-24, 2002.

[https://doi.org/10.1207/S15326926CLP0701_01]

-

I.-H. Lee, “Fair Use Under Korean Copyright Law -An Analysis of Case Law-,” Copyright Quarterly, Vol. 36, No. 1, pp. 151-192, March 2023.

[https://doi.org/10.30582/kdps.2023.36.1.151]

- Y. D. Jeong, Understanding Copyright, Seoul: Sechang, p. 99, 2018.

- S. J. Oh, Copyright Law, 5th ed. Seoul: Parkyoungsa, p. 13, 2020.

- I. H. Moon, “The Interpretation of Fair Use Provision and its Application in Copyright Law -Distinction from Derivative Works and Focus on Thumbnail Case-,” Dong-A Law Review, No. 60, pp. 345-374, August 2013.

- Ministry of Government Legislation. Korean Law Information Center [Internet]. Available: https://www.law.go.kr/, .

- K. T. Kim, Copyright Law Overview, Seoul: Hyungseul, 2013.

- H. Y. Park, A Study on Music Copyright in the Mobile Era: Focusing on the Distribution and Revenue Sharing of Music Works, Master’s Thesis, Kyung Hee University, Seoul, February 2016.

- U.S. Copyright Office. Fair Use [Internet]. Available: https://www.copyright.gov/fair-use/, .

- News1. “Hype Boy by Bruno Mars”...AI-Generated Cover Songs Move to Regulate [Internet]. Available: https://www.news1.kr/it-science/internet-platform/5236976, .

- Etoday. Bruno Mars Sings ‘Hype Boy’ of New Jeans? AI Voice Copyright⋯ [Internet]. Available: https://www.etoday.co.kr/news/view/2250583, .

- JTBC News. Freddie Mercury’s “Somewhere in the Thirties”?⋯Copyright of AI Creation, the Government’s Judgment [Internet]. Available: https://news.jtbc.co.kr/article/article.aspx?news_id=NB12158109, .

- Genie Music. Now and Then / The Beatles [Internet]. Available: https://www.genie.co.kr/detail/albumInfo?axnm=84450343, .

- Financial News. “The Beatles Made History Again” AI-Restored ‘John Lennon’ Voice Goes Behind the Scenes of Making New Beatles Songs [Internet]. Available: https://www.fnnews.com/news/202311031118278682, .

- YouTube. [AI Cover] Park Myungsoo - Bamyanggang [Internet]. Available: https://www.youtube.com/watch?v=VD-zLMpnH7k, .

- Money Today. IU·Park Myungsoo Were Also Affected⋯“It Gave Me Goosebumps” ‘Bamyanggang AI’ Cover Song Controversy [Internet]. Available: https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024031221244640058, .

-

N. Kim, A Study on the Perceptions of Copyright in AI-Generated Content -Focusing on Cultural and Artistic Professionals, AI Professionals, and the General Public-, Master’s Thesis, Sungkyunkwan University, Seoul, August 2024.

[https://doi.org/10.23185/skku.000000179565.11040.0012343]

- C.-Y. Kim, Musicians’ Awareness and Practical Measures for Copyright Problems, Ph.D. Dissertation, Dankook University, Yongin, August 2024.

저자소개

2016년:계명대학교 뮤직프로덕션전공 (예술학사)

2023년:호원대학교 실용음악학부 연주전공

2024년:경희대학교 대학원 포스트모던음악학과 석사과정

2020년~현 재: 대구교육대학교 음악교육과 실기강사

2021년~현 재: 계명대학교 평생교육원 강사

※관심분야:실용음악, 음악교육, 음악저작권 등

1997년:전남대학교 (음악학사)

2000년:캘리포니아주립대학교(LA) (실용음악석사)

2001년:서던캘리포니아대학교 (고급대학원과정)

2020년:단국대학교 대학원 (문화예술학박사)

2004년~현 재: 경희대학교 포스트모던음악학과 교수

※관심분야:미디어음악, 실용음악, 예술교육, 문화정책 등