뇌졸중 환자들의 언어 능력 회복을 위한 비대면 언어 재활치료 서비스 제안

Copyright ⓒ 2025 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

최근 10년간 뇌졸중 발병률이 증가하고 발병 연령이 낮아지면서, 후유증인 언어 장애 치료가 중요한 과제로 떠오르고 있다. 언어 장애 치료는 환자의 자기효능감을 높이고 사회 복귀를 돕기 위해 필수적이지만, 경제적 부담과 물리적 제약으로 어려움을 겪는 사례가 많다. 또한, 반복 학습이 중요한 언어 재활치료의 특성상 환자들이 지루함을 느껴 지속하지 못하는 경우도 빈번하다. 본 연구는 기존 치료의 한계를 보완하고 동기를 부여하기 위해 게이미피케이션을 활용한 비대면 언어 재활 서비스를 제안한다. 이를 위해 비대면 치료 사례를 분석하여 기존 서비스의 한계와 장점을 파악하고, 설문조사와 심층 인터뷰를 통해 환자들의 문제점과 요구사항을 도출하였다. 이후 퍼소나를 설정하고 핵심 기능을 정의한 뒤, 콘텐츠 및 인터페이스를 설계하고 사용성 평가를 진행해 비대면 언어 재활치료가 환자의 거리적, 심리적 부담을 완화하고 치료 지속성을 향상할 수 있음을 검증하였다. 마지막으로 전문가 인터뷰를 통해 비대면 방식의 편의성과 재활 효과 및 동기 부여 시스템의 실효성을 확인하였다.

Abstract

Treating language disorders, a major stroke sequela, has become crucial as stroke rates have increased and the onset age has reduced over the past decade. Language therapy is essential for enhancing self-efficacy and social reintegration, but many patients face challenges with economic and physical constraints. Additionally, the repetitive nature of rehabilitation often leads to disengagement. This study proposes a gamified, non-face-to-face language rehabilitation service to overcome these challenges by improving accessibility and treatment adherence rate. The study analyzed existing cases to identify service limitations and gathered patient needs through surveys and interviews. After defining personas and core functions, the study designed the service, conducted usability evaluations, and verified that non-face-to-face rehabilitation can reduce physical and psychological burdens while improving the treatment continuity rate. Further, expert interviews validated its convenience, rehabilitation effect, and motivational benefits.

Keywords:

Stroke Rehabilitation, Language Rehabilitation, Non-Face-To-Face Treatment, Digital Content, Interface Design키워드:

뇌졸중 재활, 언어 재활, 비대면 치료, 디지털 콘텐츠, 인터페이스 디자인Ⅰ. 서 론

1-1 연구 배경 및 목적

질병관리청에서 발표한 자료에 따르면 최근 10년 새 대한민국의 뇌졸중 발병률은 꾸준히 증가하고 있다. 2021년 뇌졸중 발생 건수는 총 108,950건으로 10년 전인 2011년에 비해 9,412건 증가함에 따라 확률적으로 9.5% 증가했다[1]. 젊은 연령층에서 발병하는 일명 ‘젊은 뇌졸중’의 평균 발병 연령도 낮아지고 있으며, 2008년에 발병 연령이 43.6세였던 것에 비해 2019년은 42.9세로 낮아진 것을 볼 수 있다[2]. 뇌졸중은 많은 후유증들을 동반하는데, 대표적으로 언어장애와 인지장애, 말장애가 있다[3]. 뇌졸중은 신경학적 문제가 남게 되기 때문에 조기 치료가 중요하며, 신경은 1개월까지 가장 빠른 속도로 회복되므로 발병 후 최대한 빠르고 장기적인 재활 치료가 필요하다[4]. 2021년 9월 미국국립과학원회보(PNAS; proceedings of the national academy of sciences)에 실린 미국 조지타운대학교(Georgetown University)와 메드스타 국립재활네트워크(NRH; the national rehabilitation hospital)가 수행한 임상실험 결과에 따르면 뇌졸중 후 재활에 집중적으로 착수해야 하는 시기는 뇌졸중 발생 후 60~90일이다[5]. 삼성서울병원 재활의학과 김연희 교수의 논문에 따르면 뇌졸중 환자의 초기 입원 중 집중 재활치료 여부는 이후 3년까지의 환자의 일상생활 수행에 유의미한 영향을 끼쳤다[6]. 이렇듯 뇌졸중은 초기 치료와 집중 재활치료가 중요한 질환이지만, 타 질환보다 건당 의료비가 많이 드는 특징이 있다[6]. 그리고 뇌졸중 치료 후에 추가로 언어 재활치료도 꾸준히 받아야 하므로 환자는 경제적 부담이 클 수밖에 없다. 경제적 부담 외에도 환자의 자발적인 언어 재활치료 참여 의지도 언어 능력 회복에 중요하게 작용하는데, 환자가 능동적으로 재활 치료에 참여하기 위해서는 사회적 지지와 자기효능감이 핵심이다[7]. 이 중 자기효능감을 높이기 위해서는 재활에 성공할 수 있다고 믿는 자신감과 동기 부여가 가장 중요하다. 게이미피케이션(Gamification) 방식은 환자의 내재적 동기를 자극하여 결과적으로 환자가 스스로 능동적인 치료를 할 수 있도록 이끌어내기 때문에 치료에 많이 사용된다[8]. 실제로 시중에 많이 출시되어 있는 발달 장애인과 고령자의 인지 재활을 위한 게이미피케이션 치료를 통해 그 방식의 효과를 확인할 수 있다[9]. 이에 본 연구는 뇌졸중 환자들의 경제적 부담과 거리적 부담을 줄여주고, 공간과 시간의 제약 없이 병원이 아닌 곳에서도 비대면 언어 재활치료를 이용할 수 있는 서비스를 제안한다. 또한 환자들이 사회적 지지를 느낄 방안을 디지털 콘텐츠로 제시하고 기존의 단순 암기식 재활치료에서 벗어난 게이미피케이션을 서비스에 도입해 환자들의 자기효능감을 증진함으로써 사회에 빠르게 복귀시키는 것을 목적으로 한다.

1-2 연구 대상, 범위 및 방법

본 연구는 2023년 9월부터 2023년 12월까지 4개월간 진행되었으며, 서비스의 실효성 검증과 전문성 강화를 위해 2024년 12월부터 2025년 2월까지 추가 연구를 진행하였다. 연구 대상은 뇌졸중 발병 후 과거에 언어 재활치료를 받아본 경험이 있고, 현재 재활치료를 받고 있거나 받고 있지 않은 30~80대의 환자들이다. 본 연구는 비대면 재활치료를 중심으로 하나 대면 재활치료와 비대면 재활치료의 장단점을 비교 분석하여 참고 자료로 활용하고자, 두 가지 재활치료 방식을 연구 범주에 포함하였다. 연구 방법으로는 먼저 이론적 고찰을 통해 뇌신경계 질환 중 뇌졸중의 특성과 뇌졸중 언어 재활의 특징을 파악하였다. 그리고 비대면 치료 사례 분석을 통해 게이미피케이션의 효과를 파악한 후 서비스에 접목한 디지털 콘텐츠들에 방향성을 도출하였다. 이후 뇌졸중 환자들을 대상으로 한 설문 조사를 통해 서비스의 니즈(Needs)를 확인하고 2명의 퍼소나(Persona)를 설정한 후 시나리오 제안을 통해 서비스의 기능들을 도출하였다. 이를 바탕으로 비대면 언어 재활치료 서비스를 설계하고 프로토타입(Prototype)을 제작 후 사용성 평가를 진행하여 서비스의 사용성을 검증하였다. 이후 언어 재활 전문가의 심층 인터뷰를 통해 서비스의 비대면 방식과 재활 효과 및 동기부여 측면의 실효성을 검증받았다.

Ⅱ. 뇌졸중과 언어장애 치료의 이론적 배경

2-1 뇌졸중의 정의와 특성

뇌졸중은 혈전, 색전 또는 혈관 파열로 인해 뇌혈관의 이상이 발생하고, 이로 인해 뇌 특정 부위로의 산소 및 영양 공급이 차단되어 신경 기능의 손실을 초래하는 신경학적 질환이다[10]. 뇌졸중은 발생 부위에 따라 다양한 증상과 후유증이 나타나며 특히 중대뇌동맥(MCA; middle cerebral artery) 영역의 뇌졸중은 운동, 인지, 언어 기능을 저하한다. 또한, 1년 내 재발률이 30%에 이를 만큼 높아 장기적인 후유증을 초래하며 환자의 기능 회복에 장애 요인으로 작용할 수 있다[11]. 따라서 뇌졸중 환자의 재활에는 재발률을 낮추기 위해 신속한 치료 시작과 발생 부위 및 환자별 증상에 맞춘 맞춤형 치료 방법의 마련이 필요하다[12].

2-2 뇌졸중으로 인한 언어장애와 치료

뇌졸중 환자의 약 30%는 언어장애를 경험하며 의사소통에 어려움을 겪는 것으로 보고된다[13]. 언어장애는 실어증(Aphasia), 발음장애(Dysarthria), 실어도(Apraxia of Speech) 세 가지 유형으로 분류되며, 각 유형에 따라 치료 방법이 달라지지만, 언어치료의 기본적인 접근은 유사하다. 이에 서비스 기능 방향성 도출을 위해 뇌졸중으로 인한 주요 언어장애 유형과 언어치료 과정 고찰을 선행하였다.

뇌졸중으로 인한 언어장애에는 실어증, 발음장애, 실어도가 있다[13]. 첫 번째, 실어증은 언어 이해와 표현 능력이 손상되어 말하기, 읽기, 쓰기, 듣기에서 어려움을 겪는다. 손상된 뇌의 부위와 정도에 따라 증상이 다르므로 환자마다 개별화된 언어 치료와 반복적인 연습이 중요하다. 두 번째, 발음장애는 말하기 근육의 조절 능력 저하로 발음 명확성이 떨어지며, 호흡, 발성, 조음 등 다양한 말하기 요소에 영향을 미치며, 발음장애가 나타나는 환자에게는 맞춤형 조음 훈련이 필요하다. 세 번째, 실어도는 말하기 계획과 실행에서 어려움을 겪는 상태로, 발음 정확성과 리듬이 저하된다. 반복적인 발음 훈련을 통해 개선될 수 있다. 이와 같이 뇌졸중으로 인한 언어장애는 환자의 일상생활과 사회적 활동에 부정적인 영향을 미치기 때문에 초기 단계에서의 집중적인 치료가 필요하다. 반복적인 연습과 지속적인 모니터링, 그리고 치료사의 전문적인 피드백은 효과적인 재활을 위한 핵심 요소이다[14].

뇌졸중 환자의 언어치료는 네 단계의 접근법으로 이루어지며, 환자 상태에 맞춘 맞춤형 치료가 필수적이다[13]. 첫 번째 단계는 초기 평가로, 환자의 언어 능력, 인지 능력, 발음 명료성을 종합적으로 평가하여 언어장애의 유형과 중증도를 파악한다. 이를 통해 치료 방향을 설정하고, 맞춤형 치료 계획을 수립한다. 두 번째 단계는 맞춤형 치료 계획 수립으로, 환자의 언어적 요구와 장애 정도에 맞춰 목표를 설정하고 구체적인 방법을 결정한다. 예를 들어 실어증 환자에게는 반복적인 말하기 연습과 피드백이, 발음장애 환자에게는 조음 훈련이 중심이 된다. 세 번째 단계는 재활 훈련으로 말하기, 듣기, 읽기, 쓰기 능력을 단계적으로 향상시킨다. 치료사는 지속적인 피드백을 통해 환자의 동기를 부여하고, 치료 계획을 환자의 상태에 맞게 유연하게 조정한다. 마지막 단계는 장기 계획 수립으로 치료사는 치료 효과를 평가하고 추가적인 재활 계획을 수립한다. 이 네 가지 단계를 반복하며 치료를 진행하며, 필요한 경우 추가적인 재활 계획을 마련한다[15].

2-3 치료 분야에서의 게이미피케이션 활용

게이미피케이션은 게임 이외의 분야에서 사용자들의 흥미를 높이고 몰입도를 증진하기 위하여 게임 메커니즘(Game Mechanism)을 도입하는 전략이다[16]. 게임 메커니즘에서 사용자가 자발적으로 선택하는 체제는 심리학의 자기 결정이론인 SDT(Self-Determination Theory)와 밀접하게 이어진다. SDT는 Edward Deci와 Richard Ryan이 제시한 심리학적인 이론으로, 자기 자율성(Autonomy), 능력(Competence), 관계(Relatedness) 총 세 가지 심리가 인간의 내적 동기와 행동에 영향을 미친다는 이론이다[17]. 이러한 이론적 내용을 바탕으로, 게이미피케이션의 핵심 요소인 목표 달성과 보상이 사용자의 내재적 동기를 자극하여 결과적으로 이용 시간을 늘리기 때문에 일반적인 애플리케이션 서비스들에서도 많이 관찰할 수 있으며, 치료 분야에서도 꾸준히 주목받고 있다[18]-[20].

게이미피케이션을 접목한 치료 서비스의 대표적인 예시로는 아동 ADHD(attention-deficit hyperactivity disorder)를 대상으로 한 게이미피케이션 애플리케이션 서비스인 미국의 ‘이보(EVO)’, 발달 장애인의 인지 재활을 돕는 AR(Augmented-reality) 게이미피케이션 서비스인 한국의 ‘잼재미AR’, 불안 장애 극복을 위한 게이미피케이션 서비스인 스웨덴의 ‘소테리아(Soteria)’가 있다(그림 1). 이들은 공통적으로 도전과 보상의 형식을 갖추며, 게임에서 주어지는 문제를 해결하고 난이도를 높여가며 도전하면 문제의 난이도에 따라 사용자에게 보상이 주어진다. 본 연구에서는 이러한 게이미피케이션 방식을 도입하여 환자들이 자기 주도적으로 꾸준하게 치료에 참여할 수 있도록 유도한다.

Ⅲ. 비대면 언어 재활치료 사례 분석

3-1 비대면 치료 서비스 사례 분석

서비스 전략 방향성 도출을 위해, 현재 언어 재활치료가 필요한 환자들이 가장 많이 이용하는 서비스 3가지를 선정하여 콘텐츠와 특징을 분석하였다. 분석은 재활치료 분야, 타겟으로 하는 환자층, 환자에게 동기부여를 제공하는 요소 총 3가지를 기준으로 진행하였고 표 1로 정리하였다.

첫 번째, 언어재활소는 국내 최대 화상 언어 재활 플랫폼으로 언어재활사와 환자를 이어주는 서비스이다. 어린이와 성인 모두에게 언어 재활치료 프로그램을 제공하지만, 뇌 손상이나 뇌신경계 질환으로 의사소통이 안 되는 성인들이 주로 이용한다. 언어재활사와 실시간 피드백과 환자 상태를 설명해 주는 중간보고서 발행으로 환자에게 동기를 부여하고 있었다. 이는 언어재활사가 개인 상태 진단 후에 재활 방향성을 수립하여 효과적인 재활치료를 받을 수 있다는 장점이 있지만 환자 혼자서 할 수 있는 재활치료 프로그램은 마련되어있지 않아 경제적 부담이 크다는 단점이 있다. 분석을 통해 환자 혼자서 언어 재활을 할 수 있는 프로그램이 필요함을 알 수 있었다. 두 번째, 토키토키(Talky Talky) 서비스는 언어 재활 플랫폼으로 언어재활사와 환자를 연결해 주고 언어 재활을 도와주는 놀이 프로그램을 제공한다. 놀이 프로그램과 귀여운 그래픽으로 인해 주로 어린이들이 많이 이용하며, 환자들이 치료에 꾸준하게 참여할 수 있도록 재미있는 영상을 삽입하여 동기 부여를 주고 있었다. 언어 재활을 재밌게 즐길 수 있는 콘텐츠를 활용한 장점이 있었지만, 어린이 위주의 콘텐츠로 구성된 아쉬움이 있었다. 분석을 통해 재미를 위한 콘텐츠를 넣어 사용자에게 재활치료에 대한 흥미를 불러일으키고 재활 수업에서 오는 피로를 줄어야 한다는 인사이트를 얻을 수 있었다. 마지막으로 바르미 1, 2는 언어장애, 실어증, 조음 장애가 있는 환자들이 사용할 수 있는 조음 훈련 프로그램이다. 조음 중재를 전문적으로 케어하고 게임 형식으로 진행한다. 바르미 1, 2에서는 게이미피케이션을 차용해 환자들이 꾸준히 재활치료를 할 수 있도록 동기부여 요소를 설정한 것을 확인할 수 있었다. ‘바르미 1, 2’의 장점은 환자의 상태에 맞게 난이도와 단계를 구분해 놓은 것이다. 단점으로는 그래픽(Graphic)과 인터랙션(Interaction)이 투박하고 조음 훈련 외의 다른 기능은 없다는 것이 있었다. 이를 통해 재활 치료를 게임 형식으로 실시해 재미있게 오래 집중할 수 있도록 유도하는 방향성과 사용자의 상태에 맞게 난이도와 레벨을 조정이 필요함을 인사이트로 발굴할 수 있었다.

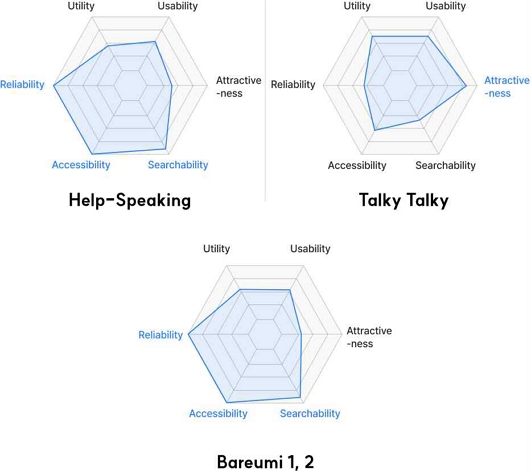

3-2 허니콤(User Experience Honeycomb) 모델 분석

서비스 설계에 참조하기 위해 앞선 서비스들의 장단점을 사용성 측면에서 더 자세히 분석하였다. 분석은 서비스의 통제성, 신뢰성, 매력성, 유용성, 크로스 플랫폼을 통한 확장성, 그리고 지속성 등 총 6가지 기준을 바탕으로 휴리스틱 평가(Huristic Evaluation)로 진행하였고, 결과는 그림 2와 같이 허니콤 모델로 시각화하였다. 휴리스틱 평가는 인터페이스 디자인에서 사용성 문제를 찾는 것이 목적이며, 사용자가 인터페이스 디자인 원칙을 기반으로 서비스를 사용하고 인터페이스를 점검하면서 전반적인 사용성을 평가하는 방법론이다[21]. ‘언어발전소’는 전문 언어 재활치료사와의 치료를 제공함으로써 높은 신뢰성을 확보했다. 또한, 시력이 저하된 뇌졸중 환자의 특성을 고려해 글자와 이미지를 인터페이스에 크게 배치함으로써 사용성을 높인 점이 특징적이다. ‘토키토키’는 언어 재활치료 콘텐츠를 흥미로운 그래픽으로 구성하여 매력성 측면에서 높은 만족도를 발견할 수 있었다. 하지만 환자의 테스크(Task)를 직관적으로 보여주지 않아 행동을 유도하는 어포던스(Affordance)가 부족하였다. 마지막으로 ‘바르미 1, 2’는 재활 전문 서적을 바탕으로 만들었기 때문에 신뢰성이 높았으며, 게이미피케이션을 차용하여 다양한 연령대의 사용자들이 서비스를 이용하는 모습을 확인할 수 있었다. 하지만 인터페이스에 도형을 많이 사용해 직관성이 부족했으며, 이로 인해 환자가 중요한 내용을 인지하기까지 시간이 오래 걸리는 점을 발견하였다.

세 가지 서비스의 사용성 분석 결과, 비대면 언어 재활치료에서도 신뢰도를 높이기 위해서는 치료사의 피드백은 필수적이며, 다양한 콘텐츠와 흥미로운 그래픽을 활용한 게이미피케이션이 서비스의 매력도를 증가시켜 환자의 참여도를 높이는 데 효과적임을 확인할 수 있었다. 또한, 환자가 주요 정보를 즉각적으로 인식할 수 있는 직관적인 인터페이스의 필요성도 발견되었다.

Ⅳ. 사용자 조사와 분석

4-1 설문조사 계획

설문조사는 뇌졸중 환자들의 언어 재활치료 경험과 치료 과정에서의 어려움을 파악하고, 비대면 재활치료에 대한 인식을 조사하여 니즈를 분석하는 것을 목적으로 설계하였다. 현재 언어 재활치료를 진행하고 있는 환자 18명(A 그룹)과 현재 언어 재활치료를 진행하고 있지 않은 환자 12명(B 그룹)을 대상으로 2023년 9월 29일부터 10월 2일까지 4일간 진행되었으며, 각 그룹의 특성에 맞춰 질문을 구분하였다. A 그룹에서는 치료를 지속하는 요인 및 긍정적 효과를 파악하고 치료 과정에서의 불편함을 찾아내기 위한 질문을, B 그룹에서는 치료를 받지 않는 이유와 참여 방해 요인을 분석하여 해결 방안을 도출하는 질문을 구성하였다. 추가로 비대면 언어 재활치료의 필요성과 서비스 개선 방향을 파악하기 위해 A 그룹과 B 그룹을 대상으로 비대면 언어 재활치료에 관한 동일한 질문을 제시하였다. 두 그룹 모두 비대면 치료 경험은 적었으나 비대면 재활치료에 대한 전반적인 인식과 요구를 확인할 수 있었으며, 이 설문의 결과는 비대면 치료와 환자 주도적 재활치료 프로그램 개선 전략 수립에 활용되었다.

4-2 설문조사 결과 및 분석

표 2의 응답자 정보 분석에 따르면, 50대에서 40대 순으로 언어 재활치료에 가장 적극적으로 참여하는 경향이 나타나지만, 언어 재활치료를 받지 않는 환자 중 절반은 60대와 70대임을 확인할 수 있었다. 또한 언어 재활치료를 받는 환자들의 44.5%가 서울에 거주하는 반면, 치료를 받지 않는 환자들은 8.3%가 서울, 66.7%가 경기권에 거주하고 있음을 볼 수 있었다. 표 2를 분석한 결과, 상대적으로 젊은 나이대의 환자들이 언어 재활치료에 적극적으로 참여하며, 인프라가 잘 갖춰진 서울 및 수도권 지역에 거주하는 환자들이 언어 재활치료에 더 많이 접근하고 있음을 확인하였다.

현재 언어 재활치료를 받고 있는 A그룹 환자 18명을 대상으로 진행한 표 3의 설문 결과를 살펴보면, 환자들이 언어 재활치료의 빈도와 콘텐츠 측면에서 개선이 필요하다고 생각함을 알 수 있었다. 61.1%의 환자가 치료 빈도가 충분하지 않다고 응답하였으며, 금전적 부담과 교통의 불편함이 치료 참여의 주요 장애 요인으로 나타났다. 또한, 치료 과정에서 환자들이 지루함을 느끼는 콘텐츠와 지나치게 어려운 콘텐츠는 지속적인 치료의 방해 요인임을 발견할 수 있었다. 표 2와 표 3에서 발견된 문제를 해결하기 위한 해결책으로는 비대면 언어 재활치료, 게이미피케이션 기반의 흥미로운 콘텐츠 제공, 그리고 비용 효율적인 접근이 필요하다는 것을 알 수 있었다.

현재 언어 재활치료를 받지 않고 있는 B그룹 환자 12명을 대상으로 진행된 표 4의 설문 결과를 살펴보면, 언어 재활치료를 받지 않는 가장 큰 이유로 경제적 부담이 가장 많이 언급되었다. 그 외에도 거주지에 따른 치료 기관의 접근성 부족과 치료 지속에 대한 동기 부족이 주요 원인으로 나타났다. B그룹 환자 중 75%는 현재 언어 재활치료를 받고 있지 않지만, 언어 재활치료가 필요함을 인식하고 있었다. 환자들이 언어 재활치료의 필요성을 느끼는 상황으로는 단어를 기억하지 못하거나 가족과 원활하게 의사소통하지 못하는 경우들이 있었다. 이를 통해 환자들의 경제적 부담을 줄이고 비대면 언어 재활치료를 통해 접근성을 개선해야 한다는 점을 알 수 있었다. 또한 환자들이 쉽게 참여할 수 있는 프로그램을 설계하고, 지속적인 동기 부여가 가능한 치료 환경을 조성해야 한다는 점도 확인하였다. 마지막으로 환자들이 지속적으로 치료에 참여할 수 있도록 유연한 치료 방안과 치료 효과에 대한 긍정적인 피드백을 제공하는 시스템의 중요성도 파악할 수 있었다.

A와 B 그룹 모두를 대상으로 진행한 표 5의 비대면 언어 재활치료에 관한 설문 결과를 살펴보면, 비대면 언어 재활치료를 받아본 경험이 있는 환자들은 통원 치료의 불편을 해소하고 원하는 만큼 치료를 받을 수 있다는 점을 비대면 치료의 주요 장점으로 꼽았다. 이들 중 다수는 비대면 치료 서비스를 지속해서 사용할 의향을 가지고 있다고 응답했으나, 치료 과정에서 집중력을 유지하기 어려운 점과 디지털 기기 사용의 미숙함이 주요 어려움으로 나타났다. 한편, 비대면 언어 재활치료를 받아본 경험이 없는 환자들은 해당 서비스가 있다는 것을 몰랐거나, 금전적 부담을 느껴 이용하지 않았다고 응답하였다. 이들은 비대면 치료 서비스를 이용할 때 우려되는 점으로 강제성 부족과 금전적 부담을 지적하였다. 이 설문 결과는 비대면 언어 재활치료가 통원 치료의 대안으로 작용할 가능성을 보여주는 동시에, 이를 더욱 효과적으로 활용하기 위해 필요한 개선점들을 시사한다. 특히, 환자들의 접근성과 금전적 문제를 해결하기 위해 저비용 재활 치료 도입, 치료 과정에서의 집중력 유지를 돕는 흥미로운 콘텐츠 설계, 그리고 사용자 친화적인 인터페이스와 가이드를 제공하여 효과적인 치료 경험을 제공할 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 강제성 부족이라는 우려를 해결하기 위해 진행 상황을 추적하고 동기를 부여할 수 있는 피드백 시스템을 도입할 수 있다. 이를 바탕으로, 본 연구는 환자들의 치료 동기를 높이고 비대면 치료의 효과성을 강화하는 프로그램 설계에 중점을 두고자 한다.

4-3 심층 인터뷰

뇌졸중 환자의 언어 재활치료 경험을 구체적으로 수집하고 서비스를 사용하는 퍼소나 설정과 설계를 위해 뇌졸중 환자를 대상으로 심층 인터뷰를 진행하였다. 심층 인터뷰는 환자들의 실제 경험을 탐구하고, 숨겨진 니즈와 불편함을 심층적으로 이해하며 이를 서비스 설계에 반영하는 데 목적이 있다[22]. 인구 통계적 다양성과 재활 경험의 폭을 고려하여 다양한 조건에 놓여있는 참여자를 모집하였고, 목적 표집(purposive sampling)을 통해 다양한 연령대와 언어 재활을 받는 환자 4명과 현재는 받지 않고 있는 환자 2명이 모집되었다(표 6). 인터뷰는 설문조사 결과에서 발견된 주요 이슈를 심화하는 방식으로 설계되었다. 인터뷰는 언어 재활치료 경험 수집과 비대면 언어 재활치료 인식 조사로 크게 구분 지었고, 답변에 따라 관련된 꼬리 질문을 이어가는 반구조화 형식으로 진행하였다. 응답 내용은 표 7과 같이 정리하였다.

언어 재활치료를 받는 환자들 대부분은 치료를 통해 점차 개선되는 것을 체감하여 재활 치료를 받는데 동기부여가 된다고 답하였다. 그러나 병원까지 방문하는 데 드는 시간과 비용이 큰 부담으로 작용하고 있었으며, 금전적 부담으로 인해 원하는 만큼의 치료를 받지 못하고 있다는 의견이 주를 이루었다. 치료 과정에서 반복적으로 단어를 암기하고 문장을 조합하는 훈련이 주요한 치료 방식으로 활용된다고 답하였다. 이 과정에서 혼자서 십자말풀이나 인터넷에서 단어를 찾아보는 등의 자발적인 학습 의지가 나타났으나, 이러한 활동이 지속해서 이어질 수 있도록 동기를 부여하는 체계가 부족하다는 점도 확인되었다. 이를 해결하기 위해 환자들이 혼자서도 치료를 이어갈 수 있도록 게이미피케이션 요소를 활용한 흥미로운 콘텐츠를 개발하고, 치료 진전을 시각적으로 확인할 수 있는 피드백 시스템을 도입해야 한다. 한편, 비대면 언어 재활치료를 받는 환자들은 통원 치료의 불편을 해소하기 위해 비대면 치료를 선택했다고 답하였으나, 금전적 부담으로 인해 치료 세션의 빈도를 충분히 늘리지 못하고 있다고 응답하였다. 이는 비대면 치료가 대면 치료에 비해 이동 비용과 시간 절약이라는 장점이 있지만, 기존의 재활치료사와 1:1 치료 방식과 유사한 가격 구조를 유지하고 있기 때문으로 분석된다. 따라서, 경제적 부담을 줄이면서도 지속적인 치료를 가능하게 하기 위해 재활치료사와 함께하는 치료뿐 아니라 혼자서 진행할 수 있는 자율적 학습 프로그램과 보조 시스템의 필요성도 강조되었다. 언어 재활치료를 받지 않는 환자들은 현재 병원에서 제공되는 치료 프로그램이 자신에게 적합하지 않거나 실질적인 효과가 없다고 느껴 치료를 중단하였다. 특히, 자신이 원하는 방향성과 병원의 치료 방향이 불일치하여 병원비만큼의 가치를 느끼지 못했다는 의견이 있었다.

이를 해결하기 위해 환자의 상태와 목표를 반영한 맞춤형 치료 계획을 수립하고, 환자와의 협의를 통해 조정하는 시스템이 필요하다. 환자들이 치료의 방향성과 기대 효과를 명확히 이해하고, 개개인의 요구에 맞춘 치료를 제공받을 수 있도록 하는 것이 만족도를 높이는 데 중요한 요소로 작용한다. 또한, 기존의 1:1 치료 방식이 그대로 유지될 경우 금전적 부담이 지속될 수 있기 때문에, 치료 초기에는 전문가가 맞춤형 치료 방향을 설정해 주고 이후에는 환자가 혼자서도 수행할 수 있는 프로그램을 제공하는 방안을 고려해야 한다.

4-4 퍼소나 설정

심층 인터뷰 결과를 기반으로 두 명의 퍼소나를 도출하였다. 첫 번째 퍼소나는 ‘이열정’으로, 빠른 일상 복귀를 원하지만, 현재 치료 빈도가 부족하다고 생각한다. 주 3회 이상의 추가 치료를 원하지만, 경제적 부담과 거리상 제약으로 인해 치료 참여에 어려움을 겪고 있다. 이를 극복하기 위해 혼자 재활치료를 이어가려 노력하지만, 지속적인 동기를 부여하는 체계가 부족하여 어려움을 느끼고 있다. ‘이열정’ 퍼소나는 유연한 비대면 화상 언어 재활치료 제공과 자발적 학습을 이어갈 수 있는 동기 부여 시스템이 필요하다. 두 번째 퍼소나는 ‘김우울’로, 모바일 기기를 이용하여 비대면 치료를 받는 환자이다. 그러나 콘텐츠의 지루함과 디지털 기기 사용의 어려움으로 치료 참여가 소극적이며, 언어 능력 저하로 인하여 의사소통에서 좌절감을 자주 경험하고 있다. ‘김우울’ 퍼소나는 흥미로운 치료 콘텐츠와 사용자의 특성을 고려한 인터페이스가 필요하다.

두 퍼소나의 니즈를 바탕으로 본 연구는 서비스 설계에 필요한 다섯 가지 주요 내용을 도출하였다. 첫째, 환자의 상태와 특성을 반영한 맞춤형 사용자 인터페이스가 필요하다. 둘째, 환자별 맞춤형 재활 계획 수립과 지속적인 상태 모니터링을 위해 재활 치료사와의 비대면 화상 언어 재활치료 기능이 필수적임을 확인하였다. 그러나 기존 1:1 치료 방식에서 발생하는 금전적 부담을 완화하기 위해, 재활 치료사가 초기 평가 및 치료 계획을 수립한 후 환자가 스스로 수행할 수 있는 언어 재활 프로그램을 제공하는 형태로 운영하는 방안을 고려할 필요가 있다. 따라서 셋째, 환자의 자발적 수행을 위해 치료 과정에서 흥미를 유지할 수 있도록 하는 게이미피케이션 요소의 도입이 중요하다. 넷째, 환자가 자신의 진전도를 확인하며 동기를 부여받을 수 있도록 치료 진전 상황을 객관적으로 확인할 수 있는 정기적 리포트 발행 기능이 요구된다. 다섯째, 일상생활에서도 언어 재활치료를 지원할 수 있도록 워치형 디바이스와 같은 보조 도구의 활용이 필요하다. 마지막으로, 치료 참여를 유도하고 동기를 부여할 보상 시스템의 중요성이 강조되었다. 이러한 내용을 바탕으로 본 연구는 환자의 요구를 충족할 콘텐츠와 사용자 친화적 인터페이스 설계를 진행하였다.

V. 서비스 구조 및 인터페이스 설계

5-1 서비스 구조

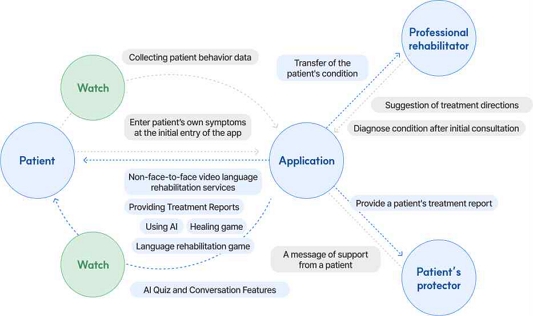

본 서비스의 이해관계자는 환자, 보호자, 재활치료사 총 3가지 종류로 나뉜다(그림 3). 이해관계자는 3가지 종류이지만, 환자의 불편 해소가 연구의 가장 큰 목적이기 때문에 보호자와 재활치료사는 본 연구 단계에서는 제외하고 환자에게 초점을 맞추어 연구를 진행했다. 환자들이 실생활에서 쉽게 언어 재활치료를 하는 것이 중요하기 때문에 크로스 플랫폼을 지원하며 모바일 디바이스와 스마트 워치를 활용한다. 뇌졸중 발병 후 환자들의 시력이 많이 저하되기 때문에 연구를 진행한 갤럭시 Z폴드나 태블릿과 같은 대화면 기기 사용을 권장하지만, Z폴드의 접은 화면도 함께 디자인하여 화면 크기에 유연하게 대응할 수 있는 가변형 인터페이스로 설계하였다. 환자는 두 디바이스를 이용하여 일상에서 언어 재활치료를 경험하며, 환자의 상태를 분석한 리포트는 한 달에 한 번 보호자에게 전송된다. 보호자는 환자에게 응원의 한 마디를 보낼 수 있으며 이 글은 환자의 홈 화면에 매일 업데이트 된다. 환자는 모바일을 통해 재활치료사와의 비대면 화상 언어 재활치료, AI(Artificial Intelligence)를 활용한 게이미피케이션 치료, 언어 재활치료 리포트를 받아볼 수 있다. 그리고 스마트 워치를 통해 AI 단어 퀴즈를 경험할 수 있다.

5-2 콘텐츠 구성 및 인터페이스 설계

4장의 ‘퍼소나 설정’에서 도출된 6가지의 핵심 기능과 뇌졸중 환자의 언어치료 과정을 바탕으로 서비스의 콘텐츠를 구성하고 인터페이스를 설계하였다.

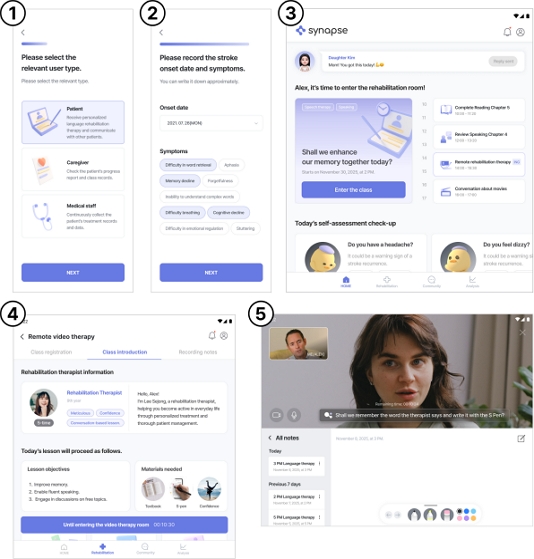

첫 번째로 온보딩 단계이다(그림 4). 뇌졸중 환자들은 장애의 정도와 유형, 개선 방안이 다르므로 인터페이스도 개인의 증상과 개선 정도에 맞춰 설정해야 한다. 서비스를 시작하기 전 ①에서 환자, 보호자, 재활치료사 3가지의 사용자 유형 중 하나를 선택한다. 만약 ‘환자’ 유형을 선택했다면 화면의 글자 크기를 설정한다. 워치형 인터페이스도 시작 시에 동일하게 글자 및 이미지 크기를 설정한다. 화면 ②에서 뇌졸중 발병 일자와 증상을 통해 환자의 현재 상태를 일차적으로 파악한다.

두 번째 핵심 기능으로 뇌졸중 환자의 거리 부담을 줄이기 위한 재활 치료사와의 비대면 화상 언어 재활치료 기능이다(그림 4). 화상 언어 재활치료 시간이 가까워지면 ③의 ‘환자의 할 일’이 활성화되며 재활치료 화면으로 입장할 수 있다. ‘수업 입장하기’ 버튼을 눌러 비대면 화상치료 화면 ④로 진입하면 재활치료사 정보와 준비물, 치료 단계와 같은 수업 정보를 확인할 수 있다. 화면 ⑤의 화상치료실에 입장하면 갤럭시 폴드 디바이스를 기준으로 위쪽에 재활치료사의 화면이 나타나며 아래쪽에는 수업 기록장을 배치하였다. 뇌졸중 환자들은 청력 저하의 가능성도 있기 때문에 재활치료사 화면에 자막도 삽입하였다. 치료사와의 비대면 화상 언어 재활치료를 완료하면 사용자는 보상을 받을 수 있다.

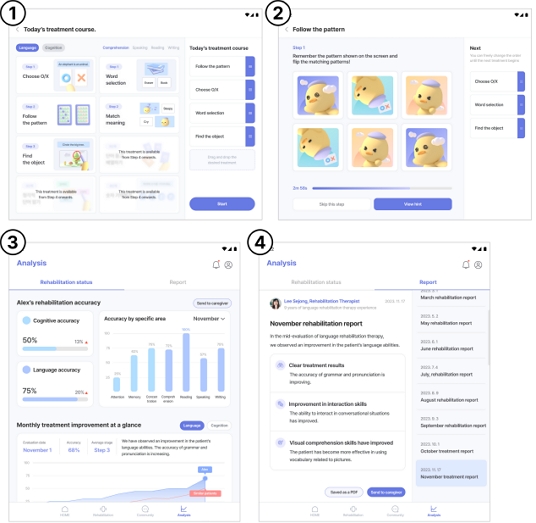

세 번째 주요 기능으로 재활 치료사와 시행하는 치료에 비해 낮은 치료비로 환자의 경제적 부담을 줄여주고 환자가 자율적으로 치료에 참여할 수 있는 게이미피케이션 치료가 있다(그림 5). 환자가 온보딩 때 입력한 기본 상태와 언어 재활치료 속도, 그리고 재활 치료사가 입력한 환자의 상태, 코멘트에 따라 언어 재활치료 코스를 제시한다. 환자가 경험하는 언어 재활치료는 크게 언어치료, 인지 치료로 나뉘며, 언어 치료는 세부적으로 청각적 이해력, 말하기, 읽기, 쓰기로 나뉘고 인지 치료는 주의력, 기억력, 집중력으로 나뉜다. 환자가 화면 ①에서 치료 코스를 확인하고 ‘치료 시작’ 버튼을 누르면 언어 재활치료 게이미피케이션 프로그램이 화면 ②처럼 진행된다. 환자가 진행할 수 없을 정도로 어렵거나 무리라고 판단할 경우 ‘이번 단계 건너뛰기’ 버튼을 누르면 다음 코스로 넘어가며, ‘힌트 보기’ 버튼을 누르면 사용자가 좀 더 쉽게 코스를 진행할 수 있는 힌트 화면이 나타난다. 게이미피케이션 기능은 환자가 능동적으로 꾸준히 재활치료에 참여하기 위해 설계하였고, 게이미피케이션 치료를 완료하면 사용자는 보상을 받을 수 있다.

네 번째 주요 기능인 언어 재활치료 리포트는 기존 뇌졸중 치료에서 보호자가 환자의 치료 진행 상황과 진전도를 파악할 수 없다는 페인포인트를 해결하기 위한 기능이다(그림 5). 환자의 치료 상태를 파악할 수 있는 화면 ③은 치료 현황과 치료 소견서 두 가지로 나뉜다. 지난달과 비교한 정확도 증감률을 파악할 수 있으며, 하단 그래프에서는 환자의 일 년 동안의 치료 향상도를 파악할 수 있는 지표가 위치한다. 환자와 비슷한 상태의 다른 뇌졸중 환자들과 비교하여 객관적인 상태를 파악할 수 있다. 치료 소견서 화면 ④에는 재활치료사가 매달 발행하는 환자의 상태에 대한 평가서가 저장된다.

다섯 번째 주요 기능으로 워치 디바이스에서 이용할 수 있는 단어 퀴즈 기능이다(그림 6). 뇌졸중 환자가 회복 후 사회로 복귀했을 때 가장 어려움을 겪는 부분은 설문조사 결과에서 ‘말하는 중에 단어가 생각나지 않아 당황스러운 상황에 처했었다.’ 라는 답변이 대부분일 정도로, 주변인들과의 의사소통에서 어려움을 많이 겪는다. 환자가 사회에 진출했을 때 주변 사람과 어색함 없이 의사소통할 수 있도록 화면 ①-②처럼 스마트 워치를 이용해 단어 퀴즈를 실행할 수 있다. 시간과 장소에 구애받지 않고 자주 이용할 수 있다는 점이 이 기능의 장점이다.

마지막으로 여섯 번째 주요 기능은 환자들이 치료를 꾸준하게 이행했을 경우 환자에게 주어지는 보상이다(그림 6). 화면 ③-④에서 볼 수 있듯, 치료 보상으로 환자의 정원이 치료 횟수와 치료 시간에 따라서 5단계에 걸쳐 성장한다. 환자가 자신의 정원을 성장시키려는 욕구를 이용해 설계한 기능이며, 환자에게 시각적으로 흥미로운 그래픽을 제공해 언어 재활의 내재적 동기를 부여하며 꾸준한 언어 재활치료 참여를 유도한다.

Ⅵ. 서비스 사용성 평가

6-1 평가 설계 및 진행

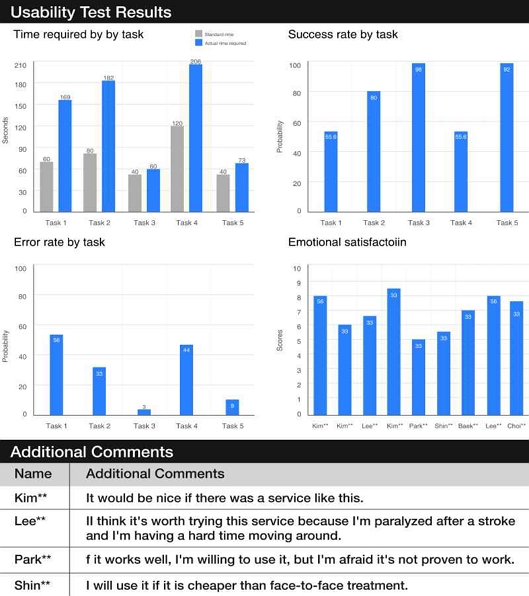

서비스의 사용성과 효용성을 보다 정확히 검증하기 위해 프로토타입을 제작한 후 그림 7과 같이 사용성 평가를 진행하였다. 평가 대상은 표 8과 같이 뇌졸중 발병 후 대면 언어 재활치료를 받아본 30~70대 환자 9명을 선정하였으며, 추가로 비대면 언어 재활치료 경험도 함께 파악하였다. 평가는 사용성 평가 도구인 Maze 프로그램을 활용하여 진행하였고, 주요 기능 중 환자들이 자주 사용하는 비대면 화상 언어 재활치료 기능과 언어 재활치료 리포트 기능 두 가지를 선정하여 표 9와 같이 5가지 테스크를 부여하였다. 평가 전 단계에서는 피험자를 대상으로 아이스 브레이킹을 실행하고 서비스 기능을 간략히 소개했으며, 테스크를 완료한 후에는 서비스를 사용해 본 소감과 서비스에 대한 자유로운 의견을 물어 전반적인 사용 경험을 구체적으로 파악하였다.

Usability test*Interface is in Korean as it was tested on Korean users, making Korean text inevitable.

6-2 평가 결과 및 분석

사용성 평가 진행 후 피험자의 테스크 완수 시간, 테스크 성공률, 테스크 에러율과 피험자별 서비스 만족도 평가 점수를 시각화하였고, 서비스에 대한 추가 의견과 함께 그림 8로 나타내었다. 관찰 결과 뇌졸중 환자 피험자 특성상 모든 테스크 진행 시간이 한 화면당 2~3분 소요되었고, 목표로 한 테스크 완수 시간보다 오래 걸리는 것을 발견하였다. 1번 테스크에서는 55.6%가 플로우 완수에 성공했으며, 에러율이 56% 발생한 것을 보아 사용자가 인지능력 저하 때문에 해야 할 일을 빠르게 파악하지 못하는 어려움이 있음을 알 수 있었다. 따라서 사용자가 현재 해야 할 활동을 시간에 따라 유동적으로 변경하여 바로 클릭할 수 있는 큰 버튼으로 변경하였다. 2번 테스크의 성공률은 80%로 화면이 직관적임을 파악할 수 있었다. 에러율은 33%로, 사용자의 화면에서의 움직임을 열분포 그래픽으로 표현하는 히트맵(Heat map)을 이용하여 사용자들이 잘못 누른 화면을 파악하였다. 이를 통해 1번 테스크와 마찬가지로 사용자들이 누를 수 있는 화면과 누를 수 없는 화면을 구분해야 한다는 인사이트를 도출하고 화면에서 활성화된 부분을 제외한 화면에 포인트 컬러 사용을 줄여 개선하였다. 3번 테스크는 대부분의 피험자가 어려움 없이 사용하는 것을 볼 수 있었다. 4번 테스크는 55.4%의 피험자들이 플로우 완수에 성공했으며, 에러율은 44%로 사용자들이 리포트 화면의 대부분을 눌러보는 것을 확인할 수 있었다. 사용자들이 화면에서 헤매지 않기 위해서는 중요한 정보부터 제시하는 것이 중요하며, 정보를 모두 섞어놓지 않고 분류해 놓는 것이 중요하다는 인사이트를 확인했다. 따라서 기존에 합쳐져 있던 분석 리포트와 치료 소견서를 두 개의 상단 탭으로 분리해서 화면을 개선하였다. 마지막 테스크는 에러율 9%로 대부분의 사용자가 어려움 없이 사용한 것을 볼 수 있었다. 사용성 평가 결과, 뇌졸중 환자들을 위한 비대면 언어 재활치료 서비스는 사용자의 특성을 반영하여 일반적인 애플리케이션보다 훨씬 더 직관적으로 화면을 구성해야 하며, 헤매지 않도록 중요한 요소를 사용자에게 잘 띄도록 먼저 배치해야 한다는 점을 발견할 수 있었다. 모든 테스크 완료 후 진행된 추가 의견에서는 ‘실제로 이런 서비스가 있으면 좋겠다.’, ‘마비로 인하여 이동하기 힘든데 사용해 볼만한 것 같다.’, ‘대면 재활치료보다 가격이 낮다면 이용하고 싶다.’ 등의 의견을 통해 서비스 효용성에 대한 긍정적 평가를 파악할 수 있었다.

Ⅶ. 전문가 심층 인터뷰(In-Depth Interview)

7-1 평가 설계 및 진행

서비스의 실효성을 검증하고 전문성을 강화하기 위해 2024년 12월부터 2025년 2월까지 언어 재활 서비스 대표 1명과 현직 언어재활사 2명으로 구성된 언어 재활 분야 전문가 3명을 대상으로 심층 인터뷰를 진행하였다(표 10). 평가 문항은 서비스 주요 기능에 대한 타당성, 게이미피케이션을 활용한 언어 재활치료에 대한 평가 및 장점과 우려되는 점, 보완해야 할 점과 추가로 제안하고 싶은 부분에 대한 의견을 수집한 후 주요 내용을 분석하였다.

7-2 전문가 심층 인터뷰 결과 및 분석

전문가 심층의 주요 내용은 다음과 같다.

전문가들은 게임 요소를 치료에 접목하여 자율성을 부여한 점과 비대면 치료 형태를 접목하여 접근성을 높인 점, 그리고 피드백 시스템과 치료 데이터를 제공하여 환자의 재활 동기를 높이는 점을 긍정적으로 평가하였다.

Yoon**: 서비스 주요 기능들은 언어 재활이 필요한 환자들의 특성에 맞추어 적절히 삽입되었으며, 타당성이 충분하다고 느껴진다. 게이미피케이션은 요즘 재활 치료 서비스 업계에서 주목하고 있는 기능이기 때문에 긍정적으로 평가된다.

Kim**: 병원 방문이 어려운 환자들에게 비대면 언어치료를 제공하는 것은 유용한 접근 방식이라고 생각한다. 특히, 보호자가 동반해야 하는 노년층 환자들에게 시간과 이동의 부담을 줄여줄 수 있다. 그리고 언어치료에 게임 요소를 접목하는 방식은 환자의 흥미를 유발하고 집중력을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

Park**: 비대면 언어 재활치료 서비스는 환자의 자율성을 높이고, 다양한 환경에서 치료를 지속할 기회를 제공하는 점에서 매우 효율적이다. 특히, 환자 개개인의 진행 상황을 시각적으로 확인할 수 있는 피드백 시스템은 치료 동기를 유지하는 데 효과적일 것으로 보인다. 치료 데이터를 기반으로 한 맞춤형 접근법도 환자별 효과적인 재활에 이바지할 수 있을 것으로 기대된다.

전문가들은 서비스 유지를 위해 비즈니스 모델(Business Model) 설정이 필요하며, 환자별 상태를 고려하여 인터페이스 디자인과 콘텐츠를 유연하게 조정해야 한다는 의견을 제시하였다. 또한, 환자들은 디지털 기기 사용에 미숙할 가능성이 높아 사용자 교육이 필요하며, 원활한 서비스 운영을 위해 재활치료사 섭외가 필요하다고 의견을 제시하였다.

Yoon**: 뇌졸중 환자들이 언어 재활 서비스에 쉽게 접근할 수 있도록 여러 기능이 마련된 것은 좋아 보이지만, 서비스의 주요 기능을 사용할 수 있는 요금제를 정확하게 설정하는 것이 중요해 보인다. 무료 체험 기간을 제공해 주는 전략도 괜찮아 보이며, 비즈니스 모델 설정이 필요해 보인다.

Kim**: 게임 진행 시 환자의 언어적 목표인 자발적 말하기, 이해력 증진, 반복 연습 등 다양한 언어 재활치료에 맞춰 개별적인 접근이 필요하며, 환자마다 반응 속도가 다르므로 이에 대한 설정이 가능해야 한다. 또한, 뇌졸중 환자 중 편마비로 인해 특정 손을 사용하기 어려운 경우가 많으므로, 인터페이스 설계 시 이를 고려해야 한다. 치료 효과를 극대화하기 위해, 환자의 수행 속도와 신체적 제약을 반영한 유연한 조정 기능이 필요하다.

Park**: 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령의 환자들에게는 초기 사용이 어려울 수 있으므로, 사용자 교육이나 간편한 인터페이스 제공이 필요하다. 또한, 지속적인 재활 효과를 위해 치료사의 피드백과 모니터링이 주기적으로 이루어져야 하므로 재활치료사를 섭외하는 방안이 마련되어야 한다.

전문가 심층 인터뷰를 통해 서비스의 타당성을 평가하였으며, 게이미피케이션 및 비대면 치료 체계 활용의 시의성과 서비스의 효용성을 검증할 수 있었다. 서비스를 고도화시키기 위해서는 환자 상태에 맞는 초개인화 인터페이스 디자인과 재활치료사와의 협업이 필요함을 알 수 있었다.

Ⅷ. 결 론

본 연구는 뇌졸중 발병률이 증가하고 발병 연령도 점차 낮아지고 있지만 발병 후 사회 복귀를 위한 필수적이고 꾸준한 언어 재활치료를 받기 어려운 현실에 주목하였다. 환자들이 꾸준한 치료를 받기에는 경제적 측면, 접근성, 그리고 치료의 지속성을 위한 동기부여에 많은 어려움이 존재한다. 본 연구는 이러한 환자들의 어려움을 해결하기 위해 게이미피케이션을 접목한 언어 재활 콘텐츠와 비대면 치료 시스템을 활용하여 환자들의 경제적, 거리적 부담을 줄이고, 동기부여를 통해 지속적인 치료 참여를 유도할 수 있는 비대면 언어 재활치료 서비스를 제안하였다.

이론적 배경 연구에서는 뇌졸중의 정의와 특성, 뇌졸중이 초래하는 언어장애의 유형과 치료 방법을 검토하며, 초기 집중 치료의 중요성과 환자 맞춤형 단계적 치료 방법의 필요성을 확인하였다. 또한, 게이미피케이션을 치료에 접목했을 때의 장점과 치료 분야에서의 활용 모습을 조사하였다. 사용자 조사와 분석 연구에서는 뇌졸중 환자를 두 표본으로 나누어 언어 재활치료 경험을 수집하고 기존 치료의 문제점을 발견하여 비대면 언어 재활치료의 해결책을 제시하였다. 심층 인터뷰를 통해 언어 재활치료 경험을 심층적으로 파악하였고, 이를 기반으로 퍼소나를 설정하였다. 퍼소나별로 설정한 기능들을 바탕으로 환자들이 비대면으로 언어 재활치료를 받을 수 있는 인터페이스와 환자 주도적으로 진행할 수 있는 콘텐츠들을 설계하였다. 이후 프로토타입을 만들어 사용성 테스트를 실시하여 서비스의 효용성과 사용성을 검증하였다. 마지막으로 전문가 인터뷰를 통해 서비스의 부족한 부분들을 점검하였고, 실효성도 검증하였다.

현재 뇌졸중 발병률이 지속적으로 증가함에 따라, 환자들이 발병 후 적절한 치료를 받을 수 있는 체계 마련이 중요한 과제로 떠오르고 있다. 뇌졸중은 발병 후 재발을 예방하고 환자의 사회 복귀를 돕기 위해 초기 집중 재활치료, 지속적인 예후 관리, 그리고 환자의 적극적인 참여가 필수적이다. 하지만 언어 재활치료 비용이 타 질환 치료비보다 높다는 점과 뇌졸중 후 운동기능 저하로 인해 장거리 이동이 어려운 점 때문에 뇌졸중 환자들이 언어 재활치료에 쉽게 접근하지 못하고 있다. 또한, 뇌졸중 발병 후 언어 능력이 저하되어 주변인과의 의사소통이 원활하지 않게 되면서 환자들이 자신감을 잃고, 이에 따라 치료에 대한 의욕이 감소하여 지속적이고 적극적인 치료 참여가 어려워진다. 본 연구는 뇌졸중 환자들의 발병 후 치료 방안에 집중하여, 게이미피케이션을 활용한 치료 콘텐츠 기반의 비대면 언어 재활치료 시스템을 통해 환자들의 경제적 부담과 거리상 제약을 완화하고 지속적인 치료 참여를 유도할 수 있는 방향성을 제시한 것에 큰 의의가 있다. 하지만 본 연구에는 몇 가지 한계가 존재한다. 사용자 조사 과정에서 뇌졸중 환자가 낯선 사람을 꺼리는 모습을 보여 설문 모수가 다소 부족한 점이 아쉬운 점이다. 또한, 서비스 개발 제약으로 환자, 보호자, 재활치료사로 구성된 이해관계자 중, 주요 사용자인 환자를 중심으로만 연구가 진행된 점이다. 추가로 전문가 인터뷰에서 제안된 바와 같이 환자의 반응 속도나 편마비를 고려한 초개인화된 인터페이스와 콘텐츠 디자인이 필요한 점이다. 이에 따라 본 연구팀은 후속 연구에서 여러 뇌졸중 환자의 상태를 관찰하고 다양한 환자 상태에 적용할 수 있는 개인화 인터페이스와 콘텐츠 제작을 심화적으로 진행하고자 한다. 또한 환자뿐 아니라 보호자와 재활치료사의 관점을 반영한 연구를 추가 진행하여 모든 이해관계자가 다양한 플랫폼을 통해 활용할 수 있는 서비스와 언어 재활 체계를 구축하고자 한다.

본 연구는 뇌졸중 환자들이 겪는 언어 재활치료의 불균형을 해소하고, 경제적 부담과 물리적 제약으로 인해 치료에 어려움을 겪는 환자들에게 효율적인 대안을 제시하였다. 이를 통해 환자들이 치료를 포기하지 않고 꾸준히 참여할 수 있는 환경을 조성함으로써, 사회 복귀와 삶의 질 향상에 이바지할 것으로 기대된다. 나아가, 언어 재활치료뿐 아니라 비대면 재활치료 시스템 전반의 발전 가능성을 제시하며, 다양한 치료 콘텐츠 개발과 비대면 재활치료 시스템 전반 개선의 초석이 되기를 기대한다.

Acknowledgments

본 연구는 홍익대학교 2024년도 학술연구진흥비에 의하여 지원되었으며 관계부처에 감사드립니다.

References

- Korea Disease Control and Prevention Agency. 10-Year Increase in Myocardial Infarction and Stroke Incidences. [Internet]. Available: https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20501010000&bid=0015&act=view&list_no=725117, .

- Dong-A Science. The Age of Stroke Onset Is Decreasing…“Don’t Be Complacent Even If You’re Young” [Internet]. Available: https://m.dongascience.com/news.php?idx=62974, .

-

H. Y. Lee, S.-Y. Kim, S.-H. Choi, and H. S. Song, “A Scoping Review of Acupuncture Points for Post-Stroke Sequelae: Focusing on the Electroacupuncture,” Korean Journal of Acupuncture, Vol. 38, No. 4, pp. 197-208, December 2021.

[https://doi.org/10.14406/acu.2021.025]

- Korean Stroke Society. The Rapidly Changing Stroke Landscape Over the Past 20 Years… The Stagnation of Golden Time Remains a Chronic Issue [Internet]. Available: https://www.stroke.or.kr/bbs/index.html?code=day&mode=view&number=4056, .

- K. B. Lee, “The Changing Landscape of Stroke Treatment and Care,” Healthcare Policy Forum, Vol. 20, No. 4, pp. 22-27, March 2023.

- S. H. Kang, Y.-J. Choi, K. H. Lee, Y.-H. Kim, W. H. Chang, M.-A. Shin, ... and J. Ahn, “The Korean Stroke Cohort for Functioning and Rehabilitation (KOSCO),” Public Health Weekly Report, Vol. 11, No. 35, pp. 1152-1162, August 2018.

-

Y.-J. Lee and M.-J. Park, “Relationship between Depression and Rehabilitation Motivation in Stroke Patients: Mediating Effects of Social Support and Self-Efficacy,” Journal of the Korean Contents Association, Vol. 23, No. 1, pp. 714-722, January 2023.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2023.23.01.714]

- Tech M. Gaming Becomes Digital Therapeutics: “We Can Dominate the World with Game-Based Therapies as a Game and Medical Powerhouse [Internet]. Available: https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=81676, .

- NewsTree. Social Distancing‧Dementia Prevention...Games as ‘Disease,’ Gamification as ‘Cure’ [Internet]. Available: https://www.newstree.kr/newsView/ntr202012150004, .

-

C. P. Warlow, “Epidemiology of Stroke,” The Lancet, Vol. 352, No. Special 3, pp. S1-S4, October 1998.

[https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)90086-1]

-

C. J. Lee and M.-H. Kim, “A Serious Game for Language/Cognitive Rehabilitation Therapy of Stroke Patients,” Journal of the Korea Entertainment Industry Association, Vol. 5, No. 1, pp. 73-80, March 2011.

[https://doi.org/10.21184/jkeia.2011.03.5.1.73]

-

Y. S. Ng, J. Stein, M. M. Ning, and R. M. Black-Schaffer, “Comparison of Clinical Characteristics and Functional Outcomes of Ischemic Stroke in Different Vascular Territories,” Stroke, Vol. 38, No. 8, pp. 2309-2314, August 2007.

[https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.106.475483]

-

Y. K. Hwang, Y. Hwang, and S. R. Kim, “Quality of Life of Patients with Post-Stroke Speech-Language Disorders,” Audiology and Speech Research, Vol. 14, No. 4, pp. 292-299, October 2018.

[https://doi.org/10.21848/asr.2018.14.4.292]

-

C. Y. Chung, Y. J. Hong, S. H. Gong, Y. J. Choi, and K. Lee, “A Review of Recent Digital Technology-Based Language Rehabilitation for Aphasia: Focusing on VR, AR, and Mobile Application,” Journal of the Korea Contents Association, Vol. 22, No. 9, pp. 46-63, September 2022.

[https://doi.org/10.5392/JKCA.2022.22.09.046]

-

A. Sand, E. Hagberg, and A. Lohmander, “On the Benefits of Speech-Language Therapy for Individuals Born with Cleft Palate: A Systematic Review and Meta-Analysis of Individual Participant Data,” Journal of Speech, Language, and Hearing Research, Vol. 65, No. 2, pp. 555-573, February 2022.

[https://doi.org/10.1044/2021_JSLHR-21-00367]

- I. Kim, “A New Trend in Business Management, Gamification(1): The Meaning and Cases of Gamification,” Forbes Korea, No. 229, pp. 152-155, March 2022.

-

R. M. Ryan and E. L. Deci, “Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being,” American Psychologist, Vol. 55, No. 1, pp. 68-78, January 2000.

[https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.68]

- Brand Brief. To Create an ‘Unmissable App’, Utilize Gamification and Shoppertainment! [Internet]. Available: http://www.brandbrief.co.kr/news/articleView.html?idxno=7014, .

- Tech M. The Power of Gamification: A Strategy to Enhance Customer Engagement [Internet]. Available: http://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=81676, .

- E. Edberg and I. Gustafsson, Speech Therapy and Digital Gamification Services - Investigating the Receptivity to Digital Gamification Services within Speech Therapy Treatment, Master’s Thesis, KTH Industrial Engineering and Management, Stockholm, Sweden, 2017.

-

J. Nielsen and R. Molich, “Heuristic Evaluation of User Interfaces,” in Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’90), Seattle: WA, pp. 249-256, April 1990.

[https://doi.org/10.1145/97243.97281]

-

N. Kariman, M. Simbar, F. Ahmadi, and A. A. Vedadhir, “Concerns about One’s Own Future or Securing Child’s Future: Paradox of Childbearing Decision Making,” Health, Vol. 6, No. 10, pp. 1019-1029, April 2014.

[https://doi.org/10.4236/health.2014.610128]

저자소개

2020년~현 재: 홍익대학교 디자인컨버전스학부 재학

※관심분야:UX Design, UI Design, Interaction Design 등

2021년~현 재: 홍익대학교 디자인컨버전스학부 재학

※관심분야:UX Design, UI Design, Interaction Design 등

2011년:뉴욕대학교 대학원 (미술학석사)

2011년~2020년: 삼성전자 무선사업부 디자인팀

2019년~현 재: 서울대학교 대학원 (디자인 박사과정)

2020년~현 재: 홍익대학교 디자인컨버전스학부 조교수

※관심분야:디지털콘텐츠, UX/UI, 모바일, HCI 등