증강현실 기반 온라인 콘서트 만족요인 연구: 지각된 증강현실과 감각적 풍부성, 심미감을 중심으로

Copyright ⓒ 2022 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 증강현실 기반 온라인 콘서트를 관람한 경험이 있는 소비자들 250명을 대상으로 온라인 콘서트 만족도 결정요인을 탐색하였다. 주요 결과는 SPSS 21.0 프로그램과 AMOS 21.0 프로그램을 활용하여 확인적 요인분석, 상관관계분석, 신뢰도분석, 경로분석을 수행하였다. 본 연구의 결과를 제시하면 다음과 같다. 첫째, 지각된 증강현실은 감각적 풍부성에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 둘째, 지각된 증강현실은 심미감에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 셋째, 감각적 풍부성은 심미감에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 넷째, 감각적 풍부성은 만족도에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 다섯째, 심미감은 만족도에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타났다. 정리하면, 증강현실 기반 온라인 콘서트의 만족도를 결정하는 요인은 감각적 풍부성과 심미감이며, 이러한 감각적 풍부성과 심미감은 증강현실에 대한 지각 수준에 의해 결정되는 것으로 평가할 수 있다.

Abstract

This study explored the determinants of satisfaction with online concerts for 250 consumers who have watched an augmented reality-based online concert. For the main results, confirmatory factor analysis, correlation analysis, reliability analysis, and path analysis were performed using the SPSS 21.0 program and the AMOS 21.0 program. The results of this study are presented as follows. First, perceived augmented reality had a positive effect on sensory richness. Second, perceived augmented reality had a positive effect on esthetics. Third, sensory richness had a positive effect on esthetics. Fourth, sensory richness had a positive effect on consumer satisfaction. Fifth, esthetics had a positive effect on consumer satisfaction. In summary, the factors that determine the satisfaction of augmented reality-based online concerts are sensory richness and esthetics, and these sensory richness and esthetics can be evaluated as being determined by the perception level of augmented reality.

Keywords:

Perceived augmented reality, Sensory richness, Esthetics, Consumer satisfaction, Online concert키워드:

지각된 증강현실, 감각적 풍부성, 심미감, 소비자만족도, 온라인 콘서트Ⅰ. 서 론

2020년 3월 세계보건기구(WHO)의 코로나19 팬데믹 선언 이후에 세계 각국은 사회적 거리두기와 재택근무를 강조하고, 시민들 역시 외출을 자재하는 한편 사람들 간의 접촉을 최소화하고자 노력하는 모습들이 연출되었다. 이러한 사회적 분위기는 공연계의 전반적인 패러다임을 변화시켜 대부분의 공연들이 오프라인(off-line)에서 온라인(on-line)으로 전환되는 현상이 나타나기도 하였다. 특히, 재택근무의 확산과 외출 자제로 인해 대부분의 시간을 집에서 보내야 하는 사람들에게 비대면 중심의 온라인 공연은 코로나19가 가져온 새로운 문화적 현상으로 부상하면서 소비자들에게 공연 현장에 있는 것과 같은 느낌과 경험을 제공하기 위한 시장환경적 노력들의 일환으로 증강현실이라는 기술이 재조명받고 확산되는 계기가 되었다.

이 같은 상황에서 주목해야 할 부분은 각종 온라인 공연, 특히 온라인 콘서트의 경우에 코로나19가 상당 부분 약화된 현 시점에서 비대면 중심의 온라인 공연이 대면 중심의 오프라인 공연과 함께 하나의 트렌드로 자리 잡으면서 오히려 글로벌 팬덤을 확장시키는 수단으로 새롭게 각광을 받고 있다는 점이다. 예를 들면, 2022년 2월에 BTS나 레드벨벳은 오프라인 공연 이외에도 온라인 공연을 동시에 실시함으로서 해외 팬들의 욕구와 수요를 충족시키고 글로벌 팬덤을 강화하는 효과적으로 수단으로 활용하였다[1].

증강현실 기술은 모바일 컴퓨팅과 무선 및 컴퓨터 그래픽 기술의 발전[2]으로 스마트폰이나 태블릿PC에서 사용 가능한 애플리케이션을 중심으로 빠르게 성장하고 있다. 증강현실 기반 제품이나 서비스의 시장 규모가 빠르게 확대되고 있는 것이 그 증거라고 할 수 있는데, 증강현실 기반 제품 및 서비스 관련 매출은 2016년 61억 달러에서 2020년 1,443억 달러까지 성장한 것으로 나타나 증강현실 기술의 폭발적 인기와 성장을 반영한다[3].

현재 증강현실은 교육, 의료, 건축, 관광 등 다양한 분야로 확대 적용되고 있는데[4],[5], 이는 증강현실이 사용자 경험[6]을 강화하는 특성을 가지는 것과 무관하지 않다. Holbrook[7]에 따르면, 사용자 경험이 가지는 가치는 개인의 직접적인 경험으로부터 기인하는 것으로, 소비자가 제품이나 서비스에 대해 부여하는 선호도나 만족도와 같은 인지적 평가와 관련된다. 더욱이 Mathwick와 Malhotra, Rigdon[8]이 주장하듯이, 경험적 가치가 높다는 것은 특정 제품이나 서비스에 대한 소비자의 선호도나 만족도 수준과 밀접한 연관이 있으며, 마케팅 분야에서 오랫동안 소비자의 경험적 가치를 극대화하기 위한 방안을 마련하는데 상당 부분 노력하여 왔다는 사실을 반영한다.

그러므로 증강현실 기술 역시 소비자들이 관련 제품이나 서비스를 이용할 때 어떠한 경험적 가치를 중요하게 인지하는지에 대한 탐색은 온라인 콘서트를 수행하는 과정에 반영될 필요가 있다. 이에 증강현실 기반 온라인 콘서트를 통해 어떠한 경험적 가치를 극대화할 것인가에 대한 방향성 설정은 사업자나 소비자 모두에게 중요한 의미를 가진다.

오늘날 증강현실 기반 온라인 공연은 기존의 전통적인 공연양식을 변화시키고 시간과 공간의 확장성을 가능하게 함으로써 미적 경험을 강화할 뿐만 아니라 3D 기반의 입체적인 환경을 대중화시켜 나가고 있다[9]. Kim과 Choi[10]는 온라인 공연과 관련하여 증강현실이 주목을 받는 이유에 대해 크게 세 가지로 정리한다.

첫째, 증강현실을 기반으로 한 온라인 공연은 현실세계에 가상의 사물이나 객체를 덧씌우거나 중첩시키기 때문에 프레즌스(presence) 수준이 높고, 둘째, 국내외 다수의 네트워크 및 통신사, 콘텐츠 기업들의 증강현실 기반 콘텐츠 서비스가 급속하게 확장되고 있으며, 셋째, 증강현실은 스마트폰이나 태블릿PC에서 애플리케이션을 통해 다운받아 설치하면 누구나 쉽게 사용 가능하기 때문에 소비자들에 대한 접근성이 매우 크다는 것이다.

이상과 같이 증강현실 기반 온라인 콘서트가 기존의 오프라인 콘서트 시장과 대비될 정도로 높은 잠재성을 보이면서 새로운 시장으로 급부상하고 있는 지금, 소비자 관점에서 증강현실 기반 온라인 콘서트의 만족도에 영향을 미치는 요인이 무엇인지에 대한 탐색을 통해 증강현실 기반 온라인 콘서트의 시장적 가치와 잠재성을 파악할 필요가 있으나, 관련 연구들을 찾아보기가 쉽지 않은 상황이다.

따라서 본 연구의 목적은 증강현실 기반 온라인 콘서트를 적용하여 증강현실의 주요 기술적 특성이라고 할 수 있는 지각된 증강현실과 함께 사용자의 경험적 가치라고 할 수 있는 심미감과 감각적 풍부성을 적용하여 만족도에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 살펴보고자 하였다.

Ⅱ. 이론적 배경

2-1 증강현실

증강현실은 실제 환경에 가상의 3D 객체로 이루어진 정보를 중첩시켜 보여주는 것으로[2], 다양한 가상의 정보를 현실에 합성시켜 시공간의 연속성을 강화하는 시각화 기술이라고 할 수 있다[6],[11]. 증강현실은 가상의 객체가 실제 환경의 일부분인 것처럼 보이도록 함으로써 특정 대상을 포함한 주변 환경에 대한 시각을 강화시킨다[12],[13].

이에 증강현실은 인간의 감각, 즉 시각과 청각, 촉각 등을 통해 현실이 컴퓨터 정보에 의해 보강되는, 이른바 실제와 가상의 상호작용적 경험을 창출한다는 점에서 기술적 고도화에 따라 그 활용성이 더욱 긍정적으로 인식될 가능성을 높인다.

증강현실의 주요한 목적 중 하나는 실제 이미지와 가상의 이미지를 함께 제공하여 가상의 객체가 실제 객체와 유사하게 보이거나 구별할 수 없을 정도로 제시되어야 한다는 점이다[14]. 이를 가능하게 것이 가상의 객체가 실제 객체와 얼마나 가깝게 느껴지는가의 여부로[15], 지각된 증강현실은 소비자가 가상의 객체를 실제의 객체로 지각하는 수준이나 정도에 따라 결정된다.

지각된 증강현실이 소비자의 경험을 풍부하게 만든다는 다양한 경험적 연구들[16],[17]에서 알 수 있듯이, 지각된 증강현실은 소비자의 서비스나 제품에 대한 인식이나 태도, 이용의도 등에 긍정적 영향을 미치는 요인으로 평가할 수 있다[18].

특히, 소비자가 가상의 객체를 실제의 객체로 지각한다는 것은 증강현실을 통해 감각적 풍부성을 직접적으로 경험한다는 것을 의미하는 것으로, 증강현실은 3차원의 입체감을 제공함으로써 가상의 객체에 대한 움직임이나 거리감, 깊이감, 색감 등에 대한 지각을 강화하고[19], 현실과 가상의 결합, 실시간 상호작용의 생성, 그리고 객체들의 3차원적 나열 등[15]을 통해 소비자가 감각적으로 풍부한 경험을 가질 수 있도록 하는데 일정한 영향을 미친다.

또한 소비자에 의해 지각된 증강현실은 심미감 체험과도 무관하지 않다. 이전 연구들을 중심으로 살펴보면, 디지털 영상 CG 기술이나 3D 입체기술, VR 기술 등은 심미체험을 느끼게 하는 중요한 기술적 수단으로 평가받고 있으며[20], 과학교육에서 증강현실의 이용은 유용성보다는 체험적, 심미적 요소에 더욱 높은 가치를 부여하도록 하는데 일정한 영향을 미쳤으며[21], 가상현실을 활용한 인간과 환경의 상호작용이 심미감을 통해 즐거움을 느끼는데 긍정적 영향을 미치는 것으로 보고된 바 있다[22].

2-2 소비자 경험적 가치: 감각적 풍부성과 심미감

증강현실 기술과 온라인 콘서트의 융합으로 소비자가 지각할 수 있는 경험적 가치로 감각적 풍부성과 심미감을 들 수 있다. 우선 감각적 풍부성과 관련하여 증강현실은 물리적인 환경에 가상의 요소들을 중첩시키는 특성을 바탕으로 사용자에게 풍부하고 생생한 경험을 제공하는 상호작용적인 기술로 평가되고 있다[23],[24].

물리적 환경을 변경하거나 대체하는 것이 아니라 가상객체를 결합시키기 때문에 실제 환경과 가상 객체의 공존을 통해 물리적 환경 자체를 감각적으로 풍부하게 만든다[25]-[27]. 이는 소비자의 특정제품이나 서비스에 대한 정보수용 과정에서 인지부하를 줄이고, 인지능력을 향상시키는데 중요한 영향을 미친다[28],[29].

제품이나 서비스 등과 같은 특정 사물에 대한 소비자들의 판단은 전반적으로 감각에 의존하는 경우가 많다. 컴퓨터 기반 온라인 환경에서는 특정 대상에 대해 시각이나 청각에 의존하는 경우가 대다수였으나, 증강현실 기술로 인해 사람들은 다양한 감각들을 통해 이전 보다 높은 수준의 경험과 정보 수용이 가능해지면서 이른바 감각적 풍부성(sensory richness)이 강화되고 있다[30].

이러한 감각적 풍부성은 다양한 감각을 지원하는 증강현실 기술의 3차원적 입체감을 통해 현실감 높은 정보를 제공함으로써 시각과 청각, 촉각, 후각 등을 포함하는 다감각이 서로 보완적으로 상호작용하여 나타나는 지각화(perceptualization)의 결과로 이해된다[31]. 그러므로 증강현실 기술을 통해 제공되는 정보들은 소비자들에게 감각적인 요소들에 기반하여 실제 환경과 같은 깊이감(sonsory of depth) 있는 심층적인 정보를 제공하기 때문에 소비자의 경험적 가치를 높일 수 있다[32].

증강현실의 감각적 풍부성과 관련된 또 다른 증거로 실감미디어를 들 수 있다. 실감미디어는 증강현실을 포함하는 기술로, 인간의 오감을 자극하고 감성 정보를 전달함으로써 소비자가 특정 대상을 현장에서 실제로 보는 듯한 느낌을 강화하고, 소비자의 단순 정보 수용이라는 한계에서 벗어나 미디어와 공간, 소비자와 공간 간의 상호교류를 극대화시킴으로써 인간의 직감과 감각적 사고를 확장시키고, 감각적 체험을 강화한다[33]-[35].

이전 연구들에서 예술작품과 관련된 정보 제공은 예술작품에 대한 소비자의 이해도를 상승시켜 심미감을 유발한다는 실증적 결과들[36], 그리고 감각적 정보가 소비자의 심미적 성향이나 반응을 높이는데 긍정적 영향을 미친다는 연구결과들[37],[38]은 증강현실을 통해 소비자들이 지각하는 감각적 풍부성의 심미감에 대한 긍정적 영향력을 유추할 수 있는 근거가 된다.

또한 감각적 풍부성은 소비자로 하여금 몰입감과 현장감을 높여 소비자 만족으로 이어질 수 있는 가능성을 높인다[34]. 실제로 증강현실 기반 학습효과를 규명한 연구에서 감각적 풍부성과 관련된 감각적 몰두는 만족도를 예측하는 선행요인으로 보고되었고[39], 가상현실과 증강현실, 혼합현실 등을 적용하여 실감미디어의 개념적 프레임워크를 살펴본 연구에서 감각적 현실성과 오감을 자극하는 3D입체 및 상호작용성 수준이 높은 콘텐츠 유형이 높은 수준의 사용자 만족을 이끌어낸 것으로 보고된 바 있다[40].

이상의 결과에서 알 수 있듯이, 증강현실 기반 온라인 콘서트에 대해 소비자가 지각하는 감각적 풍부성은 심미감과 소비자 만족도를 높이는데 일정한 영향을 미칠 수 있을 것으로 상정할 수 있다.

한편, 심미감(esthetics)은 예술작품이나 공연에서 표현되는 아름다움이나 매력적 요소에 대해 소비자가 지각하는 자발적, 감각적 반응으로[41],[42], 공연이나 전시작품을 관람하는 과정에서 시각이나 청각, 촉각 등을 통해 지각하게 되는 미적 경험이자 그와 동시에 소비자가 공연 등을 관람, 정보를 처리하는 과정에서 발생하는 미적 감정을 포함한다[43].

이전 연구들에서 심미감은 미술작품이나 패션 등의 분야에서 증강현실을 통해 구현되는 서비스에서 자주 발생되는 효과이며, 소비자가 감상을 즐기는 시간의 증대와도 밀접한 관련이 있는 것으로 보고되었다[41],[44]. 이는 증강현실이 시각적 요소를 통해 미적 경험을 강화[45]하는 한편 온라인 공연을 현실감 있게 재구성하고 소비자의 감각적 자극을 강화함으로써 소비자로 하여금 아름다움이나 매력적 요소를 지각하게 하는, 이른바 심미감을 느끼도록 하는데 일정한 영향을 미칠 수 있다는 사실을 의미한다.

소비자들은 특정 제품이나 서비스를 이용하는 과정에서 매력적인 요소를 발견하거나 아름다움을 느끼게 되면 긍정적인 감정을 느끼게 되는데, 이러한 제품에 대한 긍정적인 감정은 소비자 만족도를 결정하는 중요한 요인이 된다. 웹 사이트나 웹 페이지와 관련된 연구들에서도 매력이나 아름다움과 같은 제품이나 서비스에 대한 심미감은 소비자의 만족도를 결정하는 강력한 요인으로 보고된 바 있다[46],[47].

그 동안 심미감은 인간과 컴퓨터 간의 상호작용성과 관련된 분야에서 그 중요성이 상당 부분 간과되어 왔던 개념으로, 인간과 컴퓨터의 상호작용성 관련 연구자들 사이에서 인간-컴퓨터 상호작용과 전통적인 미학적 관점에서의 연구적 균형을 맞추려는 시도들이 지속되어 왔다[46]. 특히, 특정 대상에 대해 매력을 느끼거나 아름다움을 지각하는 것은 본질적으로 인간의 특성[48]과 관련된 부분이라는 점에서 증강현실 기반 온라인 콘서트를 이용하는 과정에서 소비자가 지각하는 심미감은 소비자 만족도를 결정하는 중요한 영향 요인이라고 평가할 수 있다.

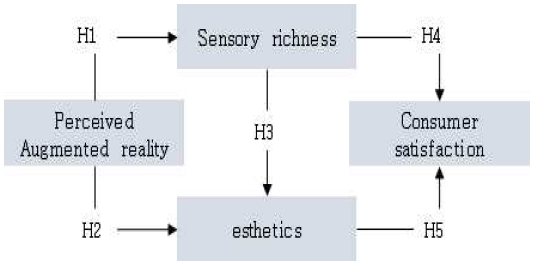

이상의 논의에 기초하여 본 연구에서는 증강현실 기반 온라인 콘서트에 대해 소비자들이 지각하는 증강현실이 감각적 풍부성과 심미감에 미치는 영향을 살펴보고, 추가로 감각적 풍부성과 심미감이 소비자 만족에 미치는 영향을 검증하고자 하였다. 이에 본 연구에서는 다음과 같은 연구모형과 연구가설을 상정하였다.

- 연구가설 1. 지각된 증강현실은 감각적 풍부성에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

- 연구가설 2. 지각된 증강현실은 심미감에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

- 연구가설 3. 감각적 풍부성은 심미감에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

- 연구가설 4. 감각적 풍부성은 만족도에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

- 연구가설 5. 심미감은 만족도에 긍정적 영향을 미칠 것이다.

Ⅲ. 연구방법

3-1 조사대상자

본 연구에서 모집단은 증강현실 기반 온라인 콘서트를 경험한 소비자로 설정하고, 온라인전문리서치 업체에 의뢰하여 2022년 7월 11일부터 7월 18일까지 8일에 설문조사를 통해 주요 자료를 확보하였다. 본격적인 설문조사에 앞서 연구의 목적을 간략하게 언급한 후 동의를 거쳐 이루어졌으며, 총 250부를 최종 분석에 활용하였다. 인구통계학적 특성을 살펴보면 다음과 같다. 성별은 남성 125명(50.0%), 여성 125명(50.0%), 연령은 20대 145명(58.0%), 30대 76명(30.4%), 40대 29명(11.6%), 그리고 교육수준은 고등학교 졸업 24명(9.6%), 대학교재학/졸업 193명(77.2%), 대학원재학/졸업 33명(13.2%)으로 조사되었다.

3-2 측정도구

지각된 증강현실 측정은 Rauschnabel, Felix와 Hinsch[49]가 사용한 3문항을 참조하여 본 연구의 목적에 맞게 수정 보완한 후에 사용하였다. 각 문항은 5점 리커트 척도(1점: 전혀 그렇지 않다, 5점: 매우 그렇다)를 통해 측정하였다.

감각적 풍부성 측정은 Sun et al.[32]이 사용한 3문항을 참조하여 본 연구의 목적에 맞게 수정 보완한 다음에 사용하였다. 각 문항은 5점 리커트 척도(1점: 전혀 그렇지 않다, 5점: 매우 그렇다)를 이용하여 측정하였다.

심미감 측정은 Bae와 Kwon[41]이 사용한 3문항을 참조하여 본 연구의 목적에 맞게 수정 보완한 후에 사용하였다. 각 문항은 5점 리커트 척도(1점: 전혀 그렇지 않다, 5점: 매우 그렇다)로 측정하였다.

3-3 타당도 검증

본 연구에서 상용된 측정도구의 타당도 검증을 위하여 확인적 요인분석을 수행하였다.

모델 적합도는 절대적합지수(χ2, RMR, GFI)와 증분적합지수(NFI, IFI, CFI)를 이용하였으며, 적합기준은 χ2의 경우에 통계적으로 유의하지 않아야 하며(p>.05), RMR은 .06 이하, GFI와 NFI, IFI, CFI는 .90 이상이면 적합기준을 충족한 것으로 본다. 다만 χ2의 경우에 표본의 수에 민감하기 때문에 적합기준을 충족하지 못할 시에는 나머지 적합기준을 통해 최종 평가한다[51]. 이상의 기준을 적용하여 적합도를 살펴본 결과, χ2=74.81, p<.01, RMR=.02, GFI=.95, NFI=.95, IFI=.98, CFI=.98로 나타나 χ2를 제외한 나머지 적합지수가 적합기준을 충족하여 적합도가 비교적 양호한 것으로 평가할 수 있다. 또한 <표 1>에서 제시된 바와 같이, 잠재변수가 관측변수에 미치는 효과성을 살펴보면 표준화경로계수(β)가 .65~.84로 모든 경로계수가 최소 기준인 .40을 넘었고, 통계적으로도 유의하였다. 신뢰도 분석을 실시하여 내적 일치도(Cronbach’ α)를 살펴보면, 지각된 증강현실은 .87, 감각적 풍부성 .77, 심미감 .79, 만족도 .83으로 나타나 사회과학에서 수용 가능한 수준인 것으로 평가할 수 있다. 따라서 본 연구에서 사용된 측정도구, 즉 모든 변수가 비교적 양호하며 후속분석을 수행하는데 별 다른 무리가 없는 것으로 최종 평가되었다.

3-4 자료처리

본 연구에서는 데이터를 처리하기 위하여 SPSS 21.0 프로그램과 AMOS 21.0 프로그램을 이용하여 다음의 과정을 통해 분석하였다. 첫째, 주요 변인들의 타당도 검증을 위하여 확인적 요인분석(confirmatory factor analysis)을 수행, 모델적합도(model fit)와 잠재변수의 관측변수에 대한 통계적 유의성 및 표준화경로계수 그리고 신뢰도분석(reliability analysis)을 통해 내적 일치도(Cronbach’s α)를 확인하였다. 둘째, 주요 변수 간에 상관관계분석(correlation analysis)을 수행하였고, 셋째, 가설검증을 위하여 경로분석(path analysis)을 실시하였다.

Ⅳ. 연구결과

4-1 상관관계분석

지각된 증강현실과 심미감, 감각적 풍부성, 만족도 간의 상관관계를 살펴보았다. 주요 결과는 <표 2>에서 제시된 바와 같다. 우선 지각된 증강현실은 감각적 풍부성(r=.68, p<.01), 심미감(r=.65, p<.01), 만족도(r=.66, p<.01)와 정적 상관을 나타냈고, 감각적 풍부성은 심미감(r=.71, p<.01), 만족도(r=.68, p<.01)와 정적 상관을 보였으며, 심미감 역시 만족도(r=.63, p<.01)와 정적 상관을 나타낸 것으로 분석되었다.

4-2 가설검증

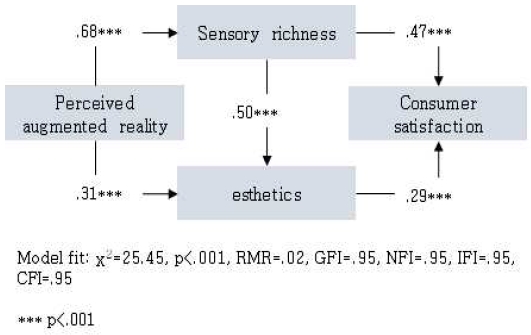

본 연구에서 상정한 가설을 검증하기 위하여 경로분석을 수행하였다. 구체적인 결과 제시에 앞서 모델 적합도를 살펴본 결과, χ2=25.45, p<.001, RMR=.02, GFI=.95, NFI=.95, IFI=.95, CFI=.95로 모든 적합지수가 적합기준을 충족하여 본 연구에서 상정한 가설모형이 양호한 것으로 평가되었다.

이에 가설을 검증한 결과는 <표 3>에서 제시한 바와 같다. 연구가설 1과 관련하여 지각된 증강현실이 감각적 풍부성에 미치는 영향을 살펴본 결과, 지각된 증강현실은 감각적 풍부성에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 연구가설 1은 채택되었다(β=68, p<.001). 연구가설 2와 관련하여 지각된 증강현실이 심미감에 미치는 영향을 살펴본 결과, 지각된 증강현실은 심미감에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 연구가설 2는 채택되었다(β=31, p<.001).

연구가설 3과 관련하여 감각적 풍부성이 심미감에 미치는 영향을 살펴본 결과, 감각적 풍부성은 심미감에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 연구가설 3도 채택되었다(β=50, p<.001). 연구가설 4와 관련하여 감각적 풍부성이 만족도에 미치는 영향을 살펴본 결과, 감각적 풍부성은 만족도에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 연구가설 4도 채택되었다(β=47, p<.001). 연구가설 5와 관련하여 심미감이 만족도에 미치는 영향을 살펴본 결과, 심미감은 만족도에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 연구가설 5도 채택되었다(β=29, p<.001).

Ⅴ. 결 론

본 연구는 증강현실 기반 온라인 콘서트를 관람한 경험이 있는 소비자들을 대상으로 온라인 콘서트 만족도 결정요인을 탐색하였으며, 가설을 중심으로 주요 결과를 제시하고 논의를 하면 다음과 같다.

첫째, 연구가설 1에 대해 살펴본 결과, 지각된 증강현실은 감각적 풍부성에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 증강현실 기반 온라인 콘서트 이용자들이 마치 실제 환경에서 콘서트를 보는 것과 같은 느낌을 제공받을수록 풍부하고 흥미진진하고 감각적인 경험을 했다고 지각하는 정도도 높아지는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 결과는 소비자들이 증강현실을 통해 가상의 객체를 실제와 구별할 수 없을 정도로 사실과 가깝게 지각하는 수준에 따라 감각적 풍부성이 결정되며[17], 가상의 객체의 움직임이나 거리감, 깊이감, 색감 등에 의한 3차원적인 입체감이 소비자들로 하여금 풍부한 감각적 경험을 가지도록 하는데 중요한 영향을 미친다는 이전 연구들의 주장과 일맥상통한다[15],[19]. 그러므로 증강현실 기반 온라인 콘서트에 있어서 소비자들이 지각하는 증강현실 수준에 따라 감각적 풍부성이 결정되는 것으로 이해할 수 있다.

둘째, 연구가설 2에 대해 살펴본 결과, 지각된 증강현실은 심미감에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 증강현실 기반 온라인 콘서트 이용자들이 실제 환경에서 콘서트를 보는 것과 같은 느낌을 받을수록 증강현실 기반 온라인 콘서트가 생동감 있고 매력적이며 실제와 조화롭게 잘 꾸며져 있다고 지각하는 정도도 높아지는 것으로 평가할 수 있다. 이 같은 결과는 이전 연구들에서 디지털 영상기술에 의해 제공되는 3차원적 입체감이나 CG기술, 또는 VR 기술 등이 소비자의 심미적 체험을 가능하게 하는 중요한 기술적 수단이며[20], 실제로 증강현실이 소비자의 심미적 체험이나 심미감을 높이는데 긍정적 영향을 미쳤다고 보고한 이전 연구들의 결과를 반영한다[21],[22]. 전술한 바와 같이, 증강현실은 가상 객체의 움직임이나 거리감, 깊이감, 색상 등을 통해 3차원적 입체감을 강화함으로써[19] 소비자가 실제 환경에서 직접적으로 경험하는 듯한 느낌을 제공한다. 그러므로 증강현실은 디지털 영상기술을 통해 제공되는 3차원 입체감이나 CG기술보다 높은 수준의 사실적 경험을 제공할 수 있다는 점에서 증강현실 기반 온라인 콘서트와 관련하여 소비자들의 지각된 증강현실이 심미감을 결정하는 중요한 요인임을 시사한다.

셋째, 연구가설 3에 대해 살펴본 결과, 감각적 풍부성은 심미감에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 증강현실 기반 온라인 콘서트 이용자들이 풍부하고 흥미진진한 감각적 경험을 했다고 지각할수록 온라인 콘서트가 생동감있고 매력적이라고 지각하는 정도도 높아지는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 결과는 실감미디어로서 증강현실이 인간의 오감을 자극하여 감성 정보를 전달하는데 효과적이며[33],[34], 이러한 감각적 정보가 소비자들로 하여금 심미적 성향이나 반응을 유발하는데 긍정적 영향을 미친다고 보고한 이전 연구들의 결과와 같은 맥락으로 해석할 수 있다[37],[38]. 감각적 풍부성은 인간의 시각이나 청각 등과 같은 다감각을 통해 소비자들에게 깊이 있는 심층적 정보를 제공하기 때문에 소비자들의 감각적 사고와 체험을 확장시킴으로서[31],[32],[34] 소비자의 이해도를 높여 심미감을 느끼도록 하는데 일정한 영향을 미친다[36]. 따라서 증강현실을 통해 제공되는 온라인 콘서트의 감각적 풍부성은 소비자의 감각적 사고와 체험으로 확대되어 온라인 콘서트를 경험하는 과정에서 심미감을 체험하는 것으로 평가된다.

넷째, 연구가설 4에 대해 살펴본 결과, 감각적 풍부성은 만족도에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 증강현실 기반 온라인 콘서트 이용자들이 풍부하고 흥미진진한 감각적 경험을 지각할수록 증강현실 기반 온라인 콘서트에 대한 만족도도 높아지는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 결과는 감각적 풍부성이 소비자 만족도를 예측하는 선행요인이며, 감각적으로 오감을 자극함으로써 높은 수준의 사용자 만족을 이끌어낸다고 보고한 이전 연구들의 결과를 반영한다[39],[40]. 그러므로 소비자들이 증강현실 기반 온라인 콘서트를 통해 경험하게 되는 감각적 풍부성은 소비자 만족도를 결정하는 중요한 요인임을 시사한다.

다섯째, 연구가설 5에 대해 살펴본 결과, 심미감은 만족도에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타나 증강현실 기반 온라인 콘서트 이용자들이 감각적 차원에서 생동감이나 매력적인 요소, 그리고 가상과 실제가 조화롭게 잘 꾸며졌다고 지각할수록 증강현실 기반 온라인 콘서트에 대한 만족도도 높아지는 것으로 평가할 수 있다. 이러한 결과는 서비스나 제품에 대한 심미감이 소비자의 만족도를 높이는데 긍정적 영향을 미쳤다고 보고한 이전 연구들의 결과와 일치한다[46],[47]. 인간과 컴퓨터 간의 상호작용성과 관련된 연구들에서 온라인 공간이 소비자의 감각적 자극을 강화함으로써 아름다움이나 매력과 같은 미적 경험을 제공하고[46],[47], 또 다른 연구들에서도 증강현실이 시각적 요소를 통해 소비자들의 미적 경험을 강화한다고 보고된 바 있다[45]. 이를 고려하면, 증강현실 기반 온라인 콘서트는 미적 경험이라는 측면에서 심미감을 강화함으로써 소비자 만족으로 이어질 수 있음을 보여준다.

종합적으로 정리하자면, 증강현실 기반 온라인 콘서트의 만족도를 결정하는 요인은 감각적 풍부성과 심미감이며, 이러한 감각적 풍부성과 심미감은 증강현실에 대한 지각 수준에 의해 결정되는 것으로 평가할 수 있다. 특히, 감각적 풍부성은 소비자 만족도를 결정하는 심미감에도 긍정적 영향을 미치는 요인이라는 점에서 지각된 증강현실과 감각적 풍부성은 증강현실 기반 온라인 콘서트의 소비자 만족도를 결정하는 핵심 요인이라고 판단된다. 따라서 증강현실 기반 온라인콘서트에 대한 소비자 만족을 높이기 위해서는 가상의 객체가 실제 환경과 조화롭고 현실감 있게 구성될 수 있도록 지속적인 기술개발이 요구되고, 이를 통해 소비자가 높은 수준의 감각적 풍부성과 심미감을 느낄 수 있도록 해야 할 것이다. 다만, 본 연구에서는 증강현실 자체가 소비자들에게 강한 감각적 자극을 제공하지만 감각적 추구는 소비자마다 다르게 나타날 수 있다는 점[32]을 고려하지 못하였다는 한계를 지닌다. 그러므로 후속연구에서는 소비자의 감각적 추구성향을 추가하여 증강현실 기반 온라인 콘서트에 대한 만족도를 살펴볼 필요가 있을 것이다.

References

- Yonhapnews. K-Pop online concert made by corona is now essential [Internet]. Available: https://www.yna.co.kr/view/MYH20220226002200641, , 2022.02.26.

-

R. Azuma, Y. Baillot, R. Behringer, S. Feiner, and B. MacIntyre, “Recent Advances in Augmented Reality,” IEEE Computer Graphics and Applications, Vol. 21, No. 6, pp. 34-47, November-December 2001.

[https://doi.org/10.1109/38.963459]

-

S. Yoon and J. Oh, “A Theory-based Approach to the Usability of Augmented Reality Technology: A Cost-benefit Perspective,” Technology in Society, 68, 101860, February 2022.

[https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101860]

-

S. Balian, S. K. McGovern, B. S. Abella, A. L. Blewer, and M. Leary, “Feasibility of an Augmented Reality Cardiopulmonary Resuscitation Training System for Health Care Providers,” Heliyon, Vol. 5, No. 8, e02205, August 2019.

[https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02205]

-

M. Ronaghi and M. H. Ronaghi, “Investigating the Impact of Economic, Political, and Social Factors on Augmented Reality Technology Acceptance in Agriculture (Livestock Farming) Sector in a Developing Country,” Technology in Society, Vol. 67, 101739, November 2021.

[https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2021.101739]

-

C. D. Kounavis, A. E. Kasimati, E. D. Zamani, and G. M. Giaglis, “Enhancing the Tourism Experience through Mobile Augmented Reality: Challenges and Prospects,” International Journal of Engineering Business Management, Vol. 4, No. 10, pp. 1-6, January 2012.

[https://doi.org/10.5772/51644]

-

M. B. Holbrook, “The Nature of Customer’s Value: An Axiology of Service in Consumption Experience,” In R. T. Oliver (Eds.), Service Quality: New Directions in Theory and Practice. Sage, Thousand Oaks, 1994.

[https://doi.org/10.4135/9781452229102.n2]

-

C. Mathwick, N. Malhotra, and E. Rigdon, “Experiential Value: Conceptualization, Measurement and Application in the Catalog and Internet Shopping Environment,” Journal of Retailing, Vol. 77, No. 1, pp. 39-56, Spring 2001.

[https://doi.org/10.1016/S0022-4359(00)00045-2]

-

K. T. Kham, “The Development of Stereo Test using Gabor Image in 3D Environment: An Exploratory Study,” Journal of Broadcast Engineering, Vol. 20, No. 6, p. 902, 2015.

[https://doi.org/10.5909/JBE.2015.20.6.901]

-

S. T. Kim and B. H. Choi, “A Study on Factors affecting Consumer Satisfaction Based on Mobile Augmented Reality Online Performance,” Journal of Digital Contents Society, Vol. 22, No. 6, pp. 969-977, 2021.

[https://doi.org/10.9728/dcs.2021.22.6.969]

-

R. Azuma, M. Billinghurst, and G. Klinker, “Special Section on Mobile Augmented Reality,” Computers & Graphics, Vol. 35, No. 4, pp. 7-8, May 2011.

[https://doi.org/10.1016/j.cag.2011.05.002]

- B. Butchart, “Augmented Reality for Smartphones: A Guide for Developers and Content Publishers,” Techwatch Report, JISC Observatory, March 2011.

-

Z. Yovcheva, D. Buhalis, and C. Gatzidis, Engineering Augmented Tourism Experiences. Berlin Heidelberg: Springer, pp. 24-35, 2013.

[https://doi.org/10.1007/978-3-642-36309-2_3]

-

M. Gervautz and D. Schmalstieg, “Anywhere Interfaces using Handheld Augmented Reality,” Computer, Vol. 45, No. 7, pp. 26-31, July 2012.

[https://doi.org/10.1109/MC.2012.72]

-

M. Oyman, D. Bal, and S. Ozer, “Extending the Technology Acceptance Model to Explain How Perceived Augmented Reality affects Consumers’ Perceptions,” Computers in Human Behavior, Vol. 128, 107127, March 2022.

[https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.107127]

-

D. Baier, A. Rese, and S. Schreiber, “Analyzing Online Reviews to Measure Technology Acceptance at the Point of Scale: The Case of IKEA,” In E. Pantano (Ed.), Successful technological integration for competitive advantage in retail settings, Hershey PA, pp. 168-189, September 2015.

[https://doi.org/10.4018/978-1-4666-8297-9.ch008]

-

A. Javornik, “‘It’s an illusion, But It looks Real!’ Consumer Affective, Cognitive and Behavioral Responses to Augmented Reality Applications,” Journal of Marketing Management, Vol. 32, pp. 987-1011, February 2016.

[https://doi.org/10.1080/0267257X.2016.1174726]

-

A. Javornik, Y. Rogers, A. M. Moutinho, and R. Freeman, “Revealing the Shopper Experience of using a ‘Magic Mirror’ Augmented Reality Make-up Application,” In Proceedings of the 2016 ACM Conference on Designing Interactive Systems, pp. 871-882, June 2016.

[https://doi.org/10.1145/2901790.2901881]

-

S. J. Joo and J. H. Lee, “Three-dimensional Depth Perception in Augmented Reality,” Korean Journal of Cognitive and Biological Psychology, Vol. 33, No. 3, pp. 121-131, 2021.

[https://doi.org/10.22172/cogbio.2021.33.3.001]

-

W. J. Zhao, D. H. Choi, and Q. L. She, “A Study on the Changes of Aesthetic Expectations and Aesthetic Experiences in the Digital Imaging Era: Focused on Walter Benjamin’s ‘Schockwirkung’,” The Journal of Image and Culture Contents, Vol. 22, pp. 5-41, 2021.

[https://doi.org/10.24174/jicc.2021.02.22.5]

-

K. H. Cheng and C. C. Tsai, “Affordance of Augmented Reality in Science Learning: Suggestions for Future Research,” Journal of Science Education and Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 449-462, August 2013.

[https://doi.org/10.1007/s10956-012-9405-9]

-

R. Pals, L. Steg, J. Dontje, F. W. Siero, and K. I. van Der Zee, “Physical Features, Coherence and Positive Outcomes of Person-Environment Interactions: A Virtual Reality Study,” Journal of Environmental Psychology, Vol. 40, pp. 108-116, December 2014.

[https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.05.004]

-

F. Caboni and J. Hagberg, “Augmented Reality in Retailing: A Review of Features, Applications and Value,” International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 47, No. 11, pp. 1125-1140, August 2019.

[https://doi.org/10.1108/IJRDM-12-2018-0263]

-

Y. K. Dwivedi et al. “Setting the Future of Digital and Social Media Marketing Research: Perspectives and Research Propositions,” International Journal of Information Management, Vol. 59, 102168, August 2021.

[https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102168]

-

J. Scholz and K. Duffy, “We ARe at Home: How Augmented Reality Reshapes Mobile Marketing and Consumer-Brand Relationships,” Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 44, pp. 11-23, September 2018.

[https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2018.05.004]

-

J. H. Steffen, J. E. Gaskin, T. O. Meservy, J. L. Jenkins, and I. Wolman, “Framework of Affordances for Virtual Reality and Augmented Reality,” Journal of Management Information Systems, Vol. 36, No. 3, pp. 683-729, August 2019.

[https://doi.org/10.1080/07421222.2019.1628877]

-

Y. C. Yim and S. Y. Park, “I am not Satisfied With my Body, So I Like Augmented Reality(AR)’ Consumer Responses to AR-based Product Presentations,” Journal of Business Research, Vol. 100, pp. 581-589, July 2019.

[https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.041]

-

C. Flavián, R. Gurrea, and C. Orús, “The Influence of Online Product Presentation Videos on Persuasion and Purchase Channel Preference: The Role of Imagery Fluency and Need for Touch,” Telematics and Informatics, Vol. 34, No. 8, pp. 1544-1556, December 2017.

[https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.002]

-

Y. C. Yim, S. C. Chu, and P. L. Sauer, “Is Augmented Reality Technology an Effective Tool for E-Commerce? An Interactivity and Vividness Perspective,” Journal of Interactive Marketing, Vol. 39, pp. 89-103, August 2017.

[https://doi.org/10.1016/j.intmar.2017.04.001]

-

O. Petit, C. Velasco, and C. Spence, “Digital Sensory Marketing: Integrating New Technologies into Multisensory Online Experience,” Journal of Interactive Marketing, Vol. 45, pp. 42-61, February 2019.

[https://doi.org/10.1016/j.intmar.2018.07.004]

- O. Heo and D. H. Chung, “Influence of Augmented Reality Advertising on Advertising Attitude, Brand Attitude, and Purchase Intention through Mediator Presence,” Advertising Research, Vol. 90, pp. 71-98, 2011.

-

C. Sun, Y. Fang, M. Kong, X. Chen, and Y. Liu, “Influence of Augmented Reality Product Display on Consumers’ Product Attitudes: A Product Uncertainty Reduction Perspective,” Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 64, 1022828, January 2022.

[https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102828]

-

J. S. Kang and Y. J. Lee, “A Study on Interactive Media Experience Exhibition and Visitor Preference: Case Study of Dinosaur Experience Exhibition a Lasco Exhibition Hall,” Digital Convergence Research, Vol. 17, No. 1, pp. 319-325, 2019.

[https://doi.org/10.14400/JDC.2019.17.1.319]

-

D. Liu, T. Liu, and Y. Hwang, “A Study on the Experience Characteristics of New Media in the Exhibition Space,” Journal of the Korean Institute of Spatial Design, Vol. 14, No. 4, pp. 215-226, 2019.

[https://doi.org/10.35216/kisd.2019.14.4.215]

- H. N. Lee, “Environmental Analysis of Digital Display through Practical Use of New Media Art’s Formative Character,” Journal of Basic Design & Art, Vol. 15, No. 6, pp. 539-550, 2014.

-

H. Leder, B. Belke, A. Oeberst, and D. Augustin, “A Model of Aesthetic Appreciation and Aesthetic Judgements,” British Journal of Psychology, Vol. 95, No. 4, pp. 489-508, November 2004.

[https://doi.org/10.1348/0007126042369811]

-

J. E. Lee, “The Effects of Stylistic Information about an Art Image on Consumers’ Aesthetic Responses in Package Design,” Korean Journal of Consumer and Advertising Psychology, Vol. 17, No. 2, pp. 251-270, 2016.

[https://doi.org/10.21074/kjlcap.2016.17.2.251]

-

B. Schnurr and N. E. Stokburger-Sauer, “The Effect of Stylistic Product Information on Consumers’ Aesthetic Responses,” Psychology & Marketing, Vol. 33, No. 3, pp. 165-176, February 2016.

[https://doi.org/10.1002/mar.20863]

-

B. K. Kye and Y. S. Kim, “Investigation on the Relationships among Media Characteristics, Presence, Flow, and Learning Effects in Augmented Reality based Learning,” Journal of Educational Technology, Vol. 24, No. 4, pp. 193-223, 2008.

[https://doi.org/10.1007/978-3-8348-9313-0_3]

-

W. S. Kim and K. Nah, “A Study on Conceptual Framework of Realistic Media Type,” Journal of the Korean Society of Design Culture, Vol. 25, No. 2, pp. 93-106, 2019.

[https://doi.org/10.18208/ksdc.2019.25.2.93]

-

S. J. Bae and O. B. Kwon, “Impact of Presence, Spatial Ability, and Esthetics on the Continuance Intention of Use of Augmented Reality and Virtual Reality,” Korean Business Education Review, Vol. 33, No. 4, pp. 355-386, 2018.

[https://doi.org/10.23839/kabe.2018.33.4.355]

-

M. B. Holbrook, “Aims, Concepts, and Methods for the Representation of Individual Differences in Esthetic Responses to Design Features,” Journal of Consumer Research, Vol. 13, No. 3, pp. 337-347, December 1986.

[https://doi.org/10.1086/209073]

-

J. Y. Lee and N. H. Chung, “Effect of Perceived Hotel Augmented Reality Art Tour Characteristics on Customers’ Theatrical Experience and Engagement,” Journal of Tourism Sciences, Vol. 46, No. 4, pp. 55-78, 2022.

[https://doi.org/10.17086/JTS.2022.46.4.55.78]

-

K. E. Chang, C. T. Chang, H. T. Hou, Y. T. Sung, H. L. Chao, and C. M. Lee, “Development and Behavioral Pattern Analysis of a Mobile Guide System with Augmented Reality for Painting Appreciation Instruction in an Art Museum,” Computers & Education, Vol. 71, pp. 185-197, February 2014.

[https://doi.org/10.1016/j.compedu.2013.09.022]

-

N. Chung, H. Han, and Y. Joun, “Tourists’ Intention to Visit a Destination: The Role of Augmented Reality(Ar) Application for a Heritage Site,” Computers in Human Behavior, Vol. 50, pp. 588-599, September 2015.

[https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.02.068]

-

T. Lavie and N. Tractinsky, “Assessing Dimensions of Perceived Visual Aesthetics of Web Sites,” International Journal of Human-Computer Studies, Vol. 60, No. 3, pp. 269-298, March 2004.

[https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2003.09.002]

-

B. N. Schenkman and F. U. Jönsson, “Aesthetics and Preferences of Web Pages,” Behaviour & Information Technology, Vol. 19, No. 5, pp. 367-377, 2000.

[https://doi.org/10.1080/014492900750000063]

- J. H. Lee and H. J. Suk, “The Influence of an Aesthetically Appealing Product on the Using Time, Flow, and Recall Memory,” Science of Emotion & Sensibility, Vol. 11, No. 2, pp. 257-269, 2008.

-

P. A. Rauschnabel, R. Felix, and C. Hinsch, “Augmented Reality Marketing: How Mobile AR-apps can improve Brands through Inspiration,” Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 49, pp. 43-53, July 2019.

[https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.004]

-

A. Poushneh, “Augmented Reality in Retail: A Trade-Off Between User’s Control of Access to Personal Information and Augmentation Quality,” Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 41, pp. 169-176, March 2018.

[https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.12.010]

- H. S. Lee and J. H. Lim, Structural Equation Model Analysis and AMOS 24. Seoul: Jyphyuntae, 2017.

저자소개

1996년 : 대구대학교 법학과 (법학사)

2019년 : 중앙대학교 일반대학원 법학과 (법학석사)

2022년 : 중앙대학교 일반대학원 미디어커뮤니케이션학과 박사과정 수료

1990년~2019년: 대구신문, 경북일보, 대구일보 기자

2016년~2019년: 한국기자협회 45대, 46대 회장

2016년~2019년: 한국언론진흥재단 비상임 이사 및 한국신문윤리위원회 이사

2020년~현 재: 아시아투데이 편집국장 역임, 현 아시아투데이 총괄 부사장

※관심분야 : 뉴미디어(New Media), 디지털 미디어(Digital Media), 미디어 경영(Media Management) 등

1986년 : 중앙대학교 신문방송학과 (정치학사)

1988년 : 미국 미주리대학교 언론대학원 University of Missouri-Columbia, School of Journalism (언론학 석사)

1992년 : 미국 미주리대학교 언론대학원 University of Missouri-Columbia, School of Journalism (언론학 박사)

1993년~1995년: 한국언론연구원 (현 한국언론진흥재단) 선임 및 객원연구원

1994년~2003년: 순천향대학교 신문방송학과 조교수, 부교수

2017년~2018년: 한국언론학회 44대 회장

2003년~현 재: 중앙대학교 미디어커뮤니케이션학부 교수

※관심분야 : 디지털 미디어(Digital Media), 저널리즘(Journalism), 정치커뮤니케이션(Political Communication) 등