시니어를 위한 U-헬스케어 혈당관리 애플리케이션 UX 개선방안 연구: AI 기반 자동화와 수동 입력 방식 비교를 중심으로

Copyright ⓒ 2025 The Digital Contents Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-CommercialLicense(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

초록

본 연구는 시니어 사용자를 위한 U-헬스케어 혈당 관리 애플리케이션의 UX 최적화 방안을 탐구한다. 고령화와 만성질환 관리의 중요성이 증가하면서 IT 기반 헬스케어 서비스의 필요성이 증가하고 있지만 기존 혈당 관리 앱은 UI 복잡성과 낮은 직관성으로 인해 시니어 사용자의 지속적 이용이 어렵다. 이에 AI 기반 자동화 시스템 ‘카카오 파스타’와 수동 입력 방식 ‘닥터다이어리’를 비교·분석하여 UX 개선 방향을 도출하였다. 사용성 평가 결과 카카오 파스타는 자동화 기능이 강점이지만 정보 과부하 문제가 있었고, 닥터다이어리는 직관적 인터페이스를 제공하나 자동화 기능이 부족했다. 따라서 AI 기술을 활용함과 동시에 UI 단순성과 직관성을 유지하는 설계가 필요하며, 온보딩 가이드, 인터랙티브 학습 기능, 직관적 시각화 기법 적용이 요구된다. 본 연구는 시니어 친화적 UX 설계를 통해 디지털 헬스케어 서비스의 접근성과 효과성을 향상시키는 데 기여할 것이다.

Abstract

This study explored UX strategies for optimizing blood glucose management apps in U-healthcare for seniors. Effective chronic disease management is crucial, yet many existing apps present usability challenges due to complex UIs and low intuitiveness. This research compared the Kakao Pasta (AI-based automation) and Dr. Diary (manual input) apps to identify potential improvements. The results showed that while Kakao Pasta offers automation it often leads to information overload. In contrast, Dr. Diary is intuitive but lacks automated features. These findings highlight the need to balance AI integration with simplicity in UX design. Key enhancements include onboarding guides, interactive tutorials, and visualized data feedback. By emphasizing user-friendly design for older adults, this study aimed to enhance accessibility, engagement, and usability in digital healthcare services, contributing to better chronic disease self-management among senior users.

Keywords:

Digital Healthcare, Senior, U-Healthcare, Usability Evaluation, User Experience키워드:

디지털 헬스케어, 시니어, U-헬스케어, 사용성 평가, 사용자 경험Ⅰ. 서 론

1-1 연구배경 및 목적

현대 사회는 평균 수명의 연장과 저출산으로 인한 급격한 고령화에 직면하고 있으며, 이는 건강 관리와 의료 서비스의 새로운 패러다임 전환을 요구하고 있다. 통계청 자료에 따르면, 우리나라의 65세 이상 고령 인구는 전체 인구의 18.4%를 차지하며, 2070년에는 46.4%에 이를 것으로 전망된다[1]. 이처럼 빠르게 진행되는 고령화는 기존의 질병 치료 중심 의료체계에서 예방과 건강 증진을 중심으로 한 체계로의 변화를 촉진하고 있다. 특히 고령자의 만성질환 관리가 중요한 사회적 이슈로 부각 되었으며, 그중에서도 당뇨병은 고령층에서 흔히 발생하는 만성질환이다. 질병관리청에 따르면, 국내 65세 이상 고령자의 약 30.1%가 당뇨병을 앓고 있으며, 이는 30세 이상 성인의 16.7%에 비해 약 두 배 높은 비율이다[2]. 나이가 들수록 혈당 조절 능력이 저하되며, 합병증 발생의 위험이 높아지기 때문에 당뇨병을 효과적으로 관리를 위해 연령 및 사용자의 특성을 반영한 체계적이고 개인화된 접근 방식이 필수적이다.

최근 U-헬스케어(Ubiquitous Healthcare) 기술 발전은 IT 기술과 헬스케어의 융합을 통해 시니어를 포함한 다양한 사용자에게 시간과 장소의 제약 없이 건강 상태 모니터링 및 관리를 가능하게 하는 혁신적 대안으로 각광받고 있다. 특히, 당뇨병 관리 애플리케이션은 개인화된 건강 관리를 통해 사용자의 혈당 수치, 영양 섭취, 신체 활동을 추적하고 실시간 피드백을 제공함으로써, 고령자를 포함한 사용자들이 보다 효과적으로 건강을 관리할 수 있도록 지원한다.

선행 연구에서는 혈당 관리 애플리케이션의 사용자 경험과 시니어층의 디지털 헬스케어 접근성에 대한 연구는 지속적으로 이루어져 왔으나, UI/UX 최적화 및 사용자 지속성 유지에 대한 실증적인 연구는 미흡한 실정이다. 이미경의 연구에서는 고령층의 디지털 기기 활용도를 고려한 직관적 인터페이스 설계와 사용성 개선이 필수적임을 강조하였으며, 혈당 관리 애플리케이션이 시니어 사용자의 인지적, 신체적 한계를 반영한 디자인 요소를 포함할 때 사용성이 향상될 수 있음을 시사하였다[3]. 또한, 전성숙, 이은영, 조경진의 연구에서는 당뇨병 환자의 애플리케이션 사용 경험 분석을 통해 지속적인 혈당 관리에 영향을 미치는 요인을 도출하였다[4]. 그러나 기존 연구들은 혈당 관리 애플리케이션의 기능적인 특성과 사용자 경험을 다각도로 분석하고 있음에도 불구하고, U-헬스케어 기반의 AI 시스템과 사용자 경험 중심의 디자인 연구는 미비한 실정이다. 특히, 현대 디지털 헬스케어 환경에서 AI 기반 자동화 시스템이 중요한 역할을 수행하고 있음에도 불구하고, 기존 연구들은 전통적인 사용성 평가에 집중하여 사용자 경험 차이를 비교·분석한 연구는 부족한 실정이다.

이에 본 연구는 AI 기반 혈당 관리 애플리케이션과 수동 입력방식의 애플리케이션을 비교·분석하여, U-헬스케어 환경에서의 사용자 경험 최적화 방안을 도출하는 데 목적을 둔다. 이를 통해 고령자의 인지적·신체적 특성을 반영한 UI/UX 설계를 제안하고, 지속적인 혈당 관리 유지율을 높일 수 있는 시니어 사용자 중심의 디자인 전략을 제시하고자 한다.

1-2 연구방법 및 범위

본 연구는 시니어의 혈당 관리를 위한 U-헬스케어 애플리케이션의 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 평가하기 위해, AI 기반의 자동화 시스템인 카카오 파스타와 수동 입력 방식인 닥터다이어리를 비교·분석하는 것을 연구의 주요 방법론으로 설정하였다. 두 애플리케이션은 혈당 관리 방식에 따른 차이를 비교·분석하기 위한 대표 사례로 선정되었으며, 시장 내 인지도와 사용자 평가를 고려하여 선정되었다.

연구 방법은 문헌 조사와 사용성 평가를 중심으로 구성되었다. 첫째, 문헌 조사를 통해 고령자의 특성과 U-헬스케어 시장 동향을 파악하였으며, 혈당 관리 애플리케이션과 관련된 기술적 동향 및 시니어 사용자를 위한 UX/UI 설계 원칙을 고찰하였다. 둘째, 이를 기반으로 사용성 평가 기준을 설정하였으며, 정보 구조 설계, 시각적 디자인, 사용 편의성, 상호작용성 등 UI 구성 요소를 기준으로 두 애플리케이션을 비교 분석하였다. 셋째, 평가 결과를 토대로 시니어의 신체적, 인지적 특성을 반영한 UX/UI 개선 방향과 설계 원칙을 제안하였다.

본 연구는 혈당 관리 애플리케이션의 UX/UI 평가를 고령자 사용자 중심으로 한정하여 진행하였으며, 연구 결과는 고령화 사회에서 사용자 친화적이고 지속 가능한 헬스케어 서비스 모델의 기초 자료 제공을 목표로 한다. 또한 향후 다양한 헬스케어 분야에서의 연구 확장 및 실증적 프로토타입 개발의 필요성을 제안한다.

Ⅱ. 이론적 배경

2-1 시니어 세대의 특성

시니어는 사회적, 문화적, 생리적, 심리적 관점에서 다양한 정의가 가능하며, 일반적으로 신체 기능과 생리적 능력의 저하와 더불어 심리적 변화가 동반되어 개인의 자기 유지 능력과 사회적 역할 수행 능력이 점진적으로 약화되는 집단으로 정의된다[5]. 이러한 정의는 고령화가 개인에게 미치는 복합적인 영향을 반영하며, 시니어 세대는 생리적 변화와 함께 신체적 및 심리적 적응 과정을 겪게 된다. 고령화로 인해 시니어 세대에서 나타나는 가장 두드러진 특성은 신체적 변화로, 이는 건강과 일상생활 전반에 걸쳐 중요한 영향을 미친다. 근육량과 근력의 감소, 신체 이동성의 저하, 심혈관 및 소화기능 약화 등은 시니어 세대의 신체적 특성을 대표하는 요소이며, 이러한 변화는 만성질환의 발병 가능성을 증가시키고 전반적인 삶의 질 저하를 초래할 수 있다[6]. 인지적 특성 또한 시니어 세대에서 중요한 고려 요소로, 정보 처리 능력과 기억력 저하, 학습 및 문제 해결 능력의 감소가 포함된다. 이러한 인지적 변화는 시니어 세대가 새로운 기술이나 시스템에 적응하는 데 어려움을 초래하며, 사용자 경험 및 인터페이스 디자인에 있어 중요한 설계 고려사항으로 작용한다[7].

본 연구는 시니어 세대의 신체적 및 인지적 특성에 대한 심층적 분석을 통해 고령 사용자를 위한 사용자 경험 설계의 기반을 마련하고자 하며, 이를 통해 고령화 사회에서 사용자 중심의 접근 방식을 강화하는 데 기여하고자 한다.

2-2 U-헬스케어 서비스

U-헬스케어(Ubiquitous Healthcare)는 정보통신기술(Information and Communication Technology, ICT)과 의료기술(Medical Technology, MT)의 융합을 통해 시간과 공간의 제약을 넘어선 보건의료 서비스를 제공하는 패러다임이다. 이는 유비쿼터스 센서 네트워크(Ubiquitous Sensor Network, USN)를 기반으로 한 임베디드 디바이스 개발과 기기 간 데이터 교환 표준화를 통해 다양한 의료 서비스를 구현하는 데 중점을 둔다[8]. U-헬스케어는 사용자가 병원 내외에서 실시간으로 진단, 치료, 상담, 예약 등의 원격의료 서비스를 제공받을 수 있는 환경을 조성하며, 이는 기존 의료체계의 시간적·공간적 한계를 극복하는 데 기여한다. 특히, 고령화 사회에서의 재택 건강관리 및 만성질환 관리와 같은 분야에서 U-헬스케어는 높은 잠재력을 보이고 있다[9]. 이와 같은 U-헬스케어는 예방 및 사후 관리 중심의 의료서비스로 패러다임의 전환을 촉진하며, 환자와 의료진 간의 상호작용을 강화한다. 그러나 기술적 복잡성과 데이터 표준화의 부재, 법적·윤리적 문제 등은 U-헬스케어의 실용화를 저해하는 주요 과제로 지적된다. 따라서, U-헬스케어의 확장성과 안정성을 확보하기 위해서는 다각적인 연구와 정책적 지원이 필요하다.

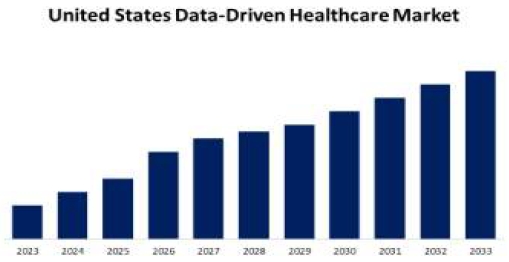

고령화 사회로의 진입과 더불어 보건의료의 패러다임은 치료 중심에서 예방 중심으로 변화하고 있다. 이러한 변화는 IT(정보통신기술), BT(생명공학기술), NT(나노기술) 등 첨단 융합기술의 발전과 맞물려 보건의료 산업을 미래의 핵심 성장 동력으로 부상하게 만들었다. 이 같은 변화는 의료 서비스의 효율성을 제고하고, 환자의 삶의 질을 개선하며, 의료 접근성을 확대하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 이에 따라 세계 각국과 주요 글로벌 기업들은 U-헬스케어 산업에 적극적으로 진출하며 기술 개발과 시장 확대에 주력하고 있다. 국내 U-헬스케어 시장은 정보통신기술과 의료서비스의 융합을 기반으로 지속적으로 성장하고 있으며, 이를 통해 다양한 서비스 모델이 도입되고 있다. 2014년 약 3조 원 규모였던 시장은 연평균 성장률(CAGR) 12.5%를 기록하며 2020년 약 14조 원 규모에 도달한 것으로 추정된다[10]. 이러한 성장은 고령화 사회에서 만성질환 관리와 재택 건강관리 서비스에 대한 수요 증가와 밀접하게 연관되어 있으며, 이는 U-헬스케어 기술 발전과 함께 한국 의료 시스템의 중요한 축으로 자리 잡고 있다. 특히, 재택 의료 모니터링, 원격진료, 실시간 건강 데이터 분석 등 다양한 서비스가 국내 시장에서 확대되고 있는 점은 주목할 만하다. 한편, 미국의 U-헬스케어 시장은 IT와 통신, 의료 대기업의 적극적인 참여를 기반으로 빠르게 성장하고 있다. SPHERICAL INSIGHTS의 조사에 따르면, 미국의 데이터 기반 헬스케어 시장은 2023년 약 352.8억 달러의 매출을 기록했으며, 연평균 성장률(CAGR) 14.9%로 성장하여 2033년까지 크게 확대될 것으로 예상된다(그림 1)[11].

특히, 의료 정보화 분야에서 벤처 기업들의 혁신적인 기술 개발이 시장 성장을 견인하고 있으며, 이는 디지털 헬스 기술과 데이터 분석 기술을 활용하여 개인화된 의료 서비스와 효율적인 의료 관리 시스템 구축에 기여하고 있다. 이와 같은 U-헬스케어 산업의 발전은 각국의 보건의료 체계와 정책적 지원에 따라 다양한 형태로 전개되고 있다. 한국은 강력한 정보통신 인프라와 정부의 디지털 헬스 정책을 바탕으로 시장을 확장하고 있으며, 미국은 민간 기업 중심의 혁신적인 기술 개발과 시장 경쟁을 통해 글로벌 리더십을 유지하고 있다. 앞으로 U-헬스케어 시장은 기술적 진보와 정책적 지원을 바탕으로 더욱 가속화될 것이며, 이는 전 세계 보건의료 시스템의 패러다임을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 가지고 있다. U-헬스케어 서비스를 구현하기 위해서는 다양한 기술적 요소가 요구된다. 대표적으로, 인체에 착용하거나 휴대·삽입하여 생체 신호를 계측하는 기술, 계측된 신호를 무선으로 수집하고 건강 지표를 도출하는 기술, 그리고 사용자 상태에 맞춘 건강관리 정보를 적시에 제공하는 기술 등이 포함된다. 생체 신호 계측 기술은 심전도, 호흡, 체온, 혈압, 혈당 등 사용자의 생체 신호를 획득하기 위해 센서를 활용하며, 생체 신호 처리 및 분석 기술은 이러한 데이터를 U-헬스케어 목적에 맞게 처리하고 분석하는 데 초점을 맞춘다.

본 연구는 혈당 관리 애플리케이션에서 센서 활용의 다양한 측면을 분석하고, 이를 통해 더욱 효과적인 U-헬스케어 서비스 모델을 제안하는 데 기여하는 연구이다.

2-3 당뇨병

당뇨병은 혈액 내 포도당 농도가 정상 범위를 초과하여 상승하는 만성 대사질환으로, 신체가 에너지원으로 활용해야 할 포도당이 제대로 흡수되지 못하고 일부는 소변으로 배출되는 상태를 말한다. 일반적으로 사람은 활동에 필요한 에너지를 얻기 위해 음식을 섭취하며, 소화 과정을 통해 생성된 포도당은 혈액을 통해 각 세포로 전달되어 에너지원으로 사용된다. 그러나 당뇨병 환자의 경우, 인슐린의 분비가 부족하거나 정상적으로 작동하지 않아 포도당이 세포로 흡수되지 못하고 혈액 속에 남아 혈당 수치가 비정상적으로 상승하게 된다. 이는 인슐린 기능 저하로 인해 혈액 내 포도당이 에너지원으로 활용되지 못한 결과로, 혈당 조절 장애를 특징으로 한다[12].

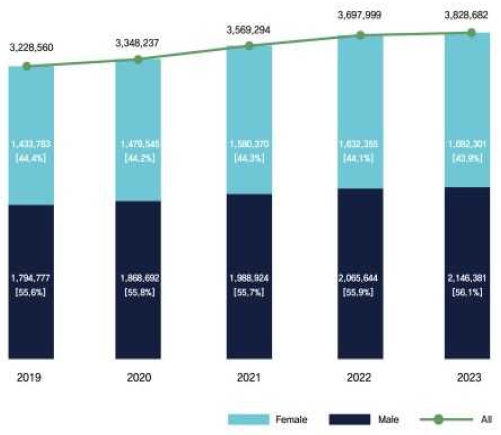

2024년 건강보험심사평가원의 발표에 따르면, 2023년 기준 대한민국의 당뇨병 환자 수는 382만 8,682명으로 전체 인구의 약 7.46%를 차지하고 있다. 이는 2019년 대비 환자 수가 18.6% 증가한 수치로, 연평균 약 4.4%의 증가율을 보였다. 성별로 살펴보면, 남성은 19.6%, 여성은 17.3% 증가하여 남성 환자의 증가율이 여성보다 높은 것으로 나타났다. 이러한 통계는 당뇨병 관리의 필요성을 강조하며, 성별 및 연령별 맞춤형 관리 방안의 필요성을 시사한다(그림 2)[13].

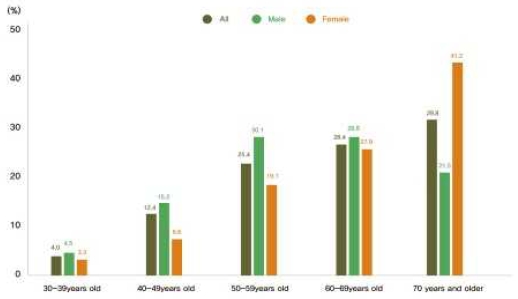

또한, 대한당뇨병학회 자료에 따르면, 연령별로 당뇨병 환자의 비율이 50대 이상에서 급격히 증가하는 경향을 보였다. 50대 환자는 전체의 25.4%, 60대는 28.4%, 70대 이상은 29.8%를 차지하며, 특히 65세 이상 성인 중 약 28.0%가 당뇨병을 앓고 있는 것으로 나타났다(그림 3)[14].

이러한 통계는 고령층에서 혈당 관리의 중요성을 더욱 부각시키며, 효과적인 관리와 예방을 위한 체계적인 접근이 필요함을 보여준다.

당뇨병은 단순히 단기간의 치료로 완치되는 질환이 아니며, 환자가 평생 동안 식사요법, 운동, 약물치료 등을 통해 스스로 증상을 관리하고 유지해야 하는 만성질환이다[15]. 특히, 당뇨병 관리에서 혈당 조절은 합병증 예방과 환자의 삶의 질 향상을 위해 필수적이다. 이는 환자가 자가 관리를 통해 꾸준히 혈당 상태를 확인하고 적절히 대응해야 함을 의미한다. 혈당 관리는 전통적인 방식과 IT기기를 활용한 방식으로 구분된다. 전통적인 방식은 혈당계를 사용하여 측정하며, 이는 하루 최소 1회에서 최대 7회 이상의 정기적인 측정을 요구한다. 그러나 이러한 방식은 사용이 번거롭거나 결과 기록 및 분석이 어려워 지속적으로 관리하기 어렵다는 한계를 가진다. 반면, 모바일 기기를 활용한 혈당 관리 방식은 사용의 편리성과 휴대성 측면에서 큰 장점을 제공한다. 모바일 기반 혈당 관리 시스템은 실시간으로 데이터를 수집하고 분석하며, 이를 시각적으로 제공하여 환자가 자신의 상태를 보다 명확히 이해하고 적절히 대응할 수 있도록 돕는다. 특히, 맞춤형 알림과 같은 기능은 혈당 관리를 꾸준히 유지하도록 동기를 부여하는 데 효과적이다. 시니어층에서 모바일을 활용한 혈당 관리의 필요성은 특히 강조된다. 고령층은 신체 기능의 저하로 인해 당뇨병 합병증에 취약하며, 시력 감퇴, 손의 떨림 등의 물리적 제한으로 인해 전통적인 방식의 혈당 측정과 관리를 수행하기 어려울 수 있다. 모바일 기기를 활용한 관리 시스템은 이러한 물리적 제한을 극복할 수 있는 효율적 대안을 제공한다. 예를 들어, 모바일 앱은 큰 글씨와 직관적인 인터페이스를 통해 사용성을 높이며, 음성 안내와 같은 기능은 시니어층이 혈당 관리를 보다 쉽게 수행할 수 있도록 돕는다. 또한, 가족이나 의료진과의 실시간 데이터 공유 기능은 고령층의 건강 상태를 지속적으로 모니터링하고, 이상 상황에 신속히 대응할 수 있는 기반을 제공한다.

본 연구는 U-헬스케어 기술을 활용한 모바일 혈당 관리 방식을 중심으로, 시니어층의 효율적이고 지속 가능한 건강 관리 방안을 모색하는 데 초점을 맞춘다. 이를 통해 시니어층의 혈당 관리 접근성을 높이고, 자가 관리의 어려움을 완화하며, 나아가 고령층의 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여할 수 있는 설계와 방안을 제시하고자 한다.

모바일 애플리케이션을 활용한 혈당 관리는 사용자 친화적인 기능과 더불어 높은 휴대성을 제공하여 환자가 언제 어디서나 손쉽게 자신의 혈당 상태를 확인하고 관리할 수 있는 방안을 제공한다. 이러한 애플리케이션은 IT 기술을 기반으로 혈당 데이터를 의료진과 실시간으로 공유하거나, 직관적인 시각화를 통해 혈당 패턴을 쉽게 이해할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 사용자는 혈당 수치를 지속적으로 모니터링할 뿐만 아니라, 식습관, 신체활동, 약물 복용 등의 생활 습관을 개선하여 보다 체계적인 혈당 관리를 수행할 수 있다. 현재 혈당 관리를 지원하는 모바일 애플리케이션은 국내외에서 약 20여 종이 개발 및 제공되고 있으며, 각 애플리케이션은 제공하는 기능, 사용 목적, 데이터 입력 방식에 따라 상이한 형태로 분류된다. 특히 혈당 측정기와 연동하여 자동으로 데이터를 수집하는 애플리케이션과 사용자가 직접 데이터를 입력하는 애플리케이션으로 구분되며, 두 방식은 사용자의 편의성과 데이터의 정확성 측면에서 차이를 나타낸다.

본 연구에서는 이러한 차이를 고려하여, 사용자 요구와 기술적인 특징을 반영한 4가지 대표 혈당 관리 애플리케이션을 선정하고 분석하였다(표 1, 표 2). 카카오 파스타와 케어센스 에어는 AI 기반의 자동화 시스템을 활용하여 CGM (Continuous Glucose Monitoring) 연동을 지원하는 애플리케이션으로, 실시간 혈당 모니터링 및 의료진과의 데이터 공유 기능을 통해 보다 정밀한 건강 관리가 가능하다. 반면, 닥터다이어리와 슈가 지니는 수동 입력 방식을 기반으로 하며, 일부는 CGM 연동을 병행한다. 수동 입력 방식은 개인의 건강 관리 습관을 반영할 수 있으나, 지속적인 사용성을 유지하기 위한 UX/UI의 최적화가 필수적이다. 또한 의료진 및 가족과의 데이터 공유 기능의 여부에 따라 네트워크의 지원 방식의 차이를 보인다. 카카오 파스타, 케어센서, 슈가 지니는 의료진 및 가족과의 데이터 공유 기능을 포함하고 있어, 사용자의 체계적인 혈당 관리가 가능하다. 반면, 닥터다이어리는 개인의 자가 관리에 초점을 맞추어 의료진과의 직접적인 데이터 연계 기능은 제공되지 않는다.

이와 같이, 본 연구에서는 혈당 관리 애플리케이션의 입력 방식 및 네트워크 지원 방식의 차이를 중심으로 UI/UX를 분석하고, 시니어 사용자에 적합한 UX 개선 방향을 도출하고자 한다.

Ⅲ. 혈당 관리 애플리케이션의 사용성

3-1 사용성의 개념

사용성(Usability)은 특정한 사용 환경에서 사용자가 시스템이나 제품을 얼마나 효과적이고 효율적으로 사용할 수 있는지를 평가하는 개념으로 정의된다. 사용성은 인간-컴퓨터 상호작용 (Human-Computer Interaction, HCI) 분야에서 발전한 개념으로, 사용자와 시스템 간의 상호작용을 최적화하여 사용자 경험(User Experience, UX)을 향상시키는 데 중요한 역할을 한다[16]. 사용성은 다음의 세 가지 주요 구성 요소로 이루어진다. 첫째, 효과성(Effectiveness)은 사용자가 시스템을 통해 목표를 얼마나 정확하고 완전하게 달성할 수 있는지를 의미한다. 둘째, 효율성(Efficiency)은 사용자가 목표를 달성하는 데 소요되는 시간과 자원 대비 성과를 평가한다. 셋째, 만족도(Satisfaction)는 사용자가 시스템을 사용하는 동안 느끼는 주관적인 만족감을 나타낸다. 이 세 가지 요소는 시스템이나 제품이 성공적으로 사용되기 위한 필수적인 기준으로, 사용성 평가 과정에서 핵심 지표로 활용된다. 효과성, 효율성, 만족도는 각각 상호보완적인 관계를 가지며, 사용자 중심 설계(User-Centered Design) 과정에서 이러한 요소들을 최적화하는 것이 중요하다. 사용성은 단순히 시스템의 기능적 성능을 평가하는 것을 넘어, 사용자가 목표를 달성하는 과정에서의 전반적인 경험을 고려한다. 이는 사용자 중심 설계의 근간이 되는 개념으로, 사용자의 요구를 반영하고 사용자의 경험을 개선하기 위한 평가 및 개선의 필수적 기준으로 자리 잡고 있다. 따라서, 사용성은 시스템 개발과 디자인 과정에서 사용자 만족도를 높이고, 시스템의 성능을 향상시키며, 궁극적으로 사용자와 시스템 간의 신뢰를 구축하는 데 중요한 역할을 한다. 특히, 의료 서비스와 같은 고도의 상호작용이 요구되는 분야에서 사용성은 사용자 경험을 향상시키고 서비스의 품질을 높이는 데 핵심적인 요소로 작용한다.

3-2 혈당 관리 애플리케이션의 사용자 인터페이스

혈당 관리 애플리케이션의 사용자 인터페이스(UI)는 사용자 경험(UX)의 핵심적인 요소로, 효율적이고 직관적인 데이터 입력 및 시각화를 중심으로 설계되어야 한다. 이러한 애플리케이션은 사용자 건강과 직접적으로 연관된 정보를 다루므로, 신뢰성과 접근성을 보장하는 설계가 특히 중요하다. 헬스케어 애플리케이션의 사용성 평가를 위한 대표적인 가이드라인으로는 HIMSS의 헬스케어 애플리케이션 사용성 원칙, Jakob Nielsen의 10가지 사용성 휴리스틱, 그리고 피터 모빌의 허니콤 모델이 있다. 이들 가이드라인은 애플리케이션이 사용자 요구를 충족시키고 안정적이며 신뢰할 수 있는 서비스를 제공할 수 있도록 하는 체계적인 지침을 제시한다. 특히, 혈당 관리 애플리케이션의 사용자 인터페이스 설계에서는 데이터 입력 및 확인 과정의 효율성을 높이기 위해 간결한 워크플로우를 설계하고, 사용자가 데이터를 쉽게 해석할 수 있도록 시각적 직관성을 강화하는 접근이 요구된다. 또한, 사용자의 다양한 건강 관리 요구를 반영한 맞춤형 인터페이스를 제공하며, 기술적 오류를 최소화함으로써 시스템 안정성을 유지하는 것도 중요한 설계 요소로 고려된다.

본 연구에서는 이러한 원칙과 가이드라인을 바탕으로 혈당 관리 애플리케이션의 사용자 인터페이스를 평가하고, 사용성 개선을 위한 방향성을 제안하고자 한다. 이를 통해, 사용자 중심의 헬스케어 애플리케이션 설계를 위한 체계적인 기준을 도출하고, 사용자 경험의 질적 향상을 도모하는 데 기여하고자 한다.

허니콤 모델은 다음의 일곱 가지 측면으로 구성된다. 첫째, 목적에 적합한 기능과 정보를 제공하는 ‘유용성’, 둘째, 사용자가 쉽게 사용할 수 있으며 실수를 최소화할 수 있는지 평가하는 ‘활용성’, 셋째, 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있는지 판단하는 ‘검색성’, 넷째, 사용자의 목표 달성에 도움을 주는 ‘가치성’, 다섯째, 시스템이 안정적이고 에러 없이 보완이 가능한지를 평가하는 ‘신뢰성’, 여섯째, 다른 앱과 차별화된 경험을 제공하는지 분석하는 ‘매력성’, 마지막으로, 장애인과 비장애인 모두에게 접근하기 쉬운지 평가하는 ‘접근성’이다[17]. 이러한 측면은 표 3에 제시되었다.

제이콥 닐슨의 휴리스틱 평가(Heuristic Evaluation)는 사용자 인터페이스 설계에서 가장 널리 알려진 사용성 평가 방법으로, 컴퓨터, 모바일 장치, 소프트웨어, 애플리케이션 등 다양한 디지털 제품과 서비스에 광범위하게 적용할 수 있다(표 4). 이 방법은 주로 사용성 전문가들이 제시된 평가 원칙에 따라 시스템의 문제점을 체계적으로 분석하고 진단하는 방식으로 진행된다. 특히, 사용자가 직면할 수 있는 잠재적 문제를 사전에 발견하고 개선하는 데 효과적이며, 비용 대비 효율성이 높은 평가 방법으로 인정받고 있다.

HIMSS의 헬스케어 애플리케이션 사용성 평가 원칙은 효율성(Efficiency), 유효성(Effectiveness), 사용자 만족도(User Satisfaction)의 세 가지 주요 측면으로 구성되며, 헬스케어 기술의 사용성을 체계적으로 평가하기 위한 기준을 제시한다(표 5). 효율성은 사용자가 작업을 수행하는 데 소요되는 시간과 단계를 최소화하는 데 중점을 두며, 유효성은 사용자가 데이터를 정확하고 완전하게 해석할 수 있는지 평가한다. 또한, 사용자 만족도는 애플리케이션이 사용자의 기대를 충족시키고 의사결정 과정에서 유용한 정보를 제공했는지를 중점적으로 점검한다. 이러한 원칙들은 헬스케어 애플리케이션의 사용성을 개선하고 직관적이며 효율적인 사용자 경험을 설계하는 데 중요한 기반을 제공한다.

3-3 시니어를 위한 사용성 평가 항목 제안

본 연구는 시니어 사용자의 특성을 반영한 혈당 관리 애플리케이션의 사용성 평가 체계를 구성하기 위해, 기존의 대표적 사용성 평가 기준을 바탕으로 항목을 선별하였다. 특히 시니어 사용자의 시력 저하, 정보 처리 속도의 감소, 낮은 디지털 기기 활용도 등의 특성을 반영하여, 이에 적합한 평가항목으로 도출하였다. 이에 따라 본 연구는 일반적인 사용성 평가항목 중 시니어 사용자에게 실질적인 영향을 미치는 항목을 중심으로 일관성, 가시성, 효율성, 직관성, 심미성의 다섯 가지 항목으로 최종적으로 선정하였다. 이러한 구성은 박진화(2015)의 연구에서 제시된 고령층 대상 사용성 평가 요소와 일치하며, 시니어 사용자 중심의 혈당 관리 애플리케이션 UX/UI 평가 기준으로서의 타당성을 확보하고 있다. 본 연구에서 도출한 최종 평가항목과 세부 기준은 표 6에 제시하였다.

3-4 사용성 평가 기법

사용성 평가 기법은 크게 검증법(Testing), 감정법(Inspection), 그리고 질문법(Inquiry)으로 분류된다. 검증법은 실제 사용자를 대상으로 태스크 시나리오를 부여하여 작업을 수행하게 함으로써, 사용 중 발생하는 오류를 발견하고 사용자 반응을 분석하는 방법이다. 이를 통해 사용자 중심의 설계를 기반으로 시스템의 완성도를 높이는 데 기여할 수 있다[18]. 감정법은 사용성 평가 전문가가 사전에 정의된 평가 항목을 바탕으로 시스템을 검토하고, 항목별로 분석 및 개선점을 도출하는 방식이다. 이 과정에서는 전문가의 경험과 평가 항목 리스트를 활용하여 문제점을 수정 및 보완한다. 한편, 질문법은 사용자가 시스템을 사용하는 과정을 관찰한 뒤 인터뷰나 설문지를 통해 사용자 경험 및 환경에 대한 정보를 수집하는 방법이다. 사용자 중심의 평가 기법으로는 설문조사(Surveys), 인터뷰(Interviews), Think Aloud, 관찰(Observation), 현장 관찰(Field Observation), 질문지(Questionnaires) 등이 자주 사용되며, 전문가 중심의 평가 기법으로는 휴리스틱 평가(Heuristic Evaluation)와 인지적 워크스루(Cognitive Walkthrough) 등이 대표적이다.

본 연구에서는 시니어 사용자의 실질적인 사용 문맥을 반영하고, 정량적 수치로만 파악하기 어려운 인지적·행동적 특성을 심층적으로 분석하고자 Think Aloud와 Task Analysis 기법을 활용하였다. 이는 시니어 사용자의 앱의 사용 중의 반응, 사고, 과정, 과업 수행에 있어 불편 요소를 정성적으로 파악하여 보다 실질적인 UX 개선 방향을 도출하기 위한 목적에서 이루어졌다. 특히 Think Aloud 기법은 사용자가 과업을 수행하는 과정에서 겪는 인지적 혼란이나 불편함을 실시간으로 언어화하게 함으로써, 시니어 사용자의 사고 과정과 정보 처리 방식의 특성을 정성적으로 파악하는데 유용한 수단으로 작용한다. 또한, Task Analysis 기법은 혈당 기록, 데이터 확인, 목표 설정 등의 주요 기능 수행 단계에서 사용자가 직면하는 구체적인 어려움과 과업 흐름상의 병목 구간을 체계적으로 구조화하는 데 효과적이다. 본 연구는 이 두 가지의 기법을 병행하여 활용함으로써, 단순한 사용성 오류의 식별이나 만족도 측정을 넘어, 시니어 친화적 인터페이스 설계를 위한 실증적인 근거를 도출하는 데 부합할 수 있는 타당한 평가 방법론을 적용한다.

Ⅳ. 혈당 관리 애플리케이션의 사용성 평가

4-1 평가 대상 선정 및 평가 기준

본 연구는 국내 혈당 관리 애플리케이션의 사용성을 비교 평가하여 시니어 사용자에게 적합한 설계 방향을 제안하는 것을 목표로 한다. 이를 위해, 자동화 관리 시스템을 채택한 카카오 헬스케어의 ‘파스타’와 전통적인 기입 방식을 사용하는 ‘닥터다이어리’를 연구 대상으로 선정하였다.

‘파스타’는 2024년 출시된 카카오헬스케어의 인공지능(AI) 기반 혈당 관리 애플리케이션으로, 출시 10개월 만에 누적 다운로드 수 15만 건을 기록하였다. 이 앱은 연속혈당측정기(CGM)와 연동하여 사용자의 혈당 데이터를 실시간으로 모니터링하며, 식사, 운동, 복약 등을 기록 할 수 있도록 설계되어있다. 반면, ‘닥터다이어리’는 2017년 설립된 국내 최대 혈당 관리 플랫폼으로 2023년 12월 기준 누적 다운로드 수 150만 건을 기록한 전통적인 혈당 관리 애플리케이션이다. 이 앱은 사용자가 혈당, 식단, 운동, 체중, 혈압 등의 다양한 건강 데이터를 직접 입력하고 관리할 수 있도록 설계되어 있다. Google Store에 2025년 2월까지 앱 설치 수, 평점, 주요 기능의 특징은 표 7과 같다.

본 연구는 두 애플리케이션의 설계 방식이 시니어 사용자의 혈당 관리 경험에 미치는 영향을 비교 분석하기 위해 이를 연구 대상으로 선정하였다. ‘파스타’는 자동화된 시스템을 기반으로 사용자의 편의성과 효율성을 극대화하는데 중점을 두고 있고, ‘닥터다이어리’는 사용자가 데이터를 직접 입력함으로써 능동적인 자기 건강 관리가 가능하도록 설계되어 있다. 이에 따라, 본 연구는 두 애플리케이션의 사용성을 평가하고, 시니어 사용자가 시스템을 활용하는 과정에 있어 경험하는 과정을 분석함으로써 시니어 사용자에 적합한 혈당 관리 애플리케이션 설계 방향을 제시하고자 한다.

본 연구는 시니어 사용자의 요구를 분석하고 혈당 관리 애플리케이션의 UI 디자인 개선 방향을 도출하기 위해 2025년 2월 1일부터 2월 15일까지 총 15일간 수행되었다. 연구 대상은 60대 이상 70세 미만의 시니어 남녀 10명(남성 5명, 여성 5명)으로 구성되었으며, 이들의 평균 연령은 64.3세(표준편차 ±3.1세) 이다.

실험의 참여자 직업군은 은퇴자(4명), 자영업자(3명), 가정주부(3명)로 분포되었으며, 모든 참여자는 일상적인 스마트폰의 사용 경험이 있는 사용자로, 앱 설치, 기본 조작, 문자 입력 등의 모바일 기기의 일반적인 기능에 익숙하였다. 단, 실험의 객관성과 일관성을 확보하기 위해, 혈당 관리 애플리케이션에 대한 사전 사용 경험이 없는 사용자만을 선정하였다. 이는 시니어층의 일반적인 디지털 기기 활용 능력을 반영하면서도, 사전 경험에 따른 학습 효과를 최소화하기 위함이다. 모든 참여자는 동일한 실험 조건 하에 ‘파스타’와 ‘닥터다이어리’ 두 가지 애플리케이션을 순차적으로 사용하였으며, 사전에 정의된 10가지 태스크(Task)를 각 애플리케이션 내에서 수행하였다. 비교 대상인 ‘파스타’는 덱스콤(Dexcom)의 G7 연속혈당측정기(CGM)와 연동되는 AI 기반 자동화 시스템을 갖춘 앱으로, 자동 기록 및 개인 맞춤형 분석 기능을 제공한다. 반면, ‘닥터다이어리’는 사용자 데이터를 직접 입력하는 전통적 혈당 관리 방식의 애플리케이션이다. 사용성 평가는 과업 수행 과정에서의 만족도, 수행 능력, 그리고 UI 디자인 요소 중심의 일관성, 직관성, 가시성, 심미성, 효율성을 기준으로 이루어졌다. 각 항목은 시각적 구조, 기능 배치, 정보 전달의 명확성 등을 포괄하여 설계되었다. 본 연구는 정성적 관찰과 태스크 기반 분석을 중심으로 하는 사용성 평가 연구로, 시니어 사용자의 실제 사용 환경과 조작 특성에 기반한 심층적 사용자 경험 분석을 통해 UI 설계의 실질적 문제점을 도출하고자 하였다. 특히, 시니어 사용자의 인지적인 반응과 인터페이스 조작 과정에서 발생하는 구체적인 어려움을 탐색하고 이에 대한 개선 방향을 제시하기 위한 기초연구로서 학문적 의의를 갖는다.

사용성 평가 항목은 선행연구에서 제시된 원칙을 바탕으로 일관성, 가시성, 효율성, 직관성, 심미성의 5가지 핵심 항목으로 재구성되었다. 각 항목은 시니어 참여자의 특성을 반영하여 설계되었으며, 5점 리커트 척도를 활용하여 사용성을 평가하였다. 평가는 총 10단계의 태스크로 구성되었으며, 앱 설치 및 회원가입, 개인 정보 입력 및 초기 설정, 주요 메뉴 탐색, 혈당 기록 추가 및 확인, 데이터 시각화, 목표 설정 및 수정, 알림 및 리마인더 설정, 외부 기기 연동, 특정 날짜 및 기간별 기록 조회, 도움말 및 지원 기능 활용 등의 작업을 포함하였다(표 8). 각 태스크 수행 후 설문을 통해 사용자 경험 데이터를 수집하여, 앱의 편의성, 정확성, 직관성을 분석하였다.

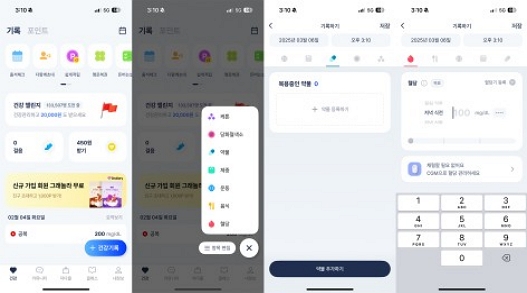

태스크의 분석에 활용된 애플리케이션의 화면은 메인화면, 회원가입 및 로그인 화면, 개인 정보 및 설정화면, 혈당 기록 화면, 외부 기기 연동 화면 등으로 구성되며, 각 앱의 주요 화면을 토대로 사용자의 행동 패턴과 인터랙션 과정을 분석하였다(그림 4, 그림 5).

본 연구는 시니어 사용자의 디지털 환경 적응 특성과 인지적 한계를 고려하여, 혈당관리 애플리케이션의 사용자 경험을 체계적으로 평가할 수 있는 항목을 도출하고자 하였다. 이를 위해 선행연구에 제시된 주요 사용성 평가 이론을 분석하고, 시니어 친화적 인터페이스 설계를 위한 평가 기준을 정립하였다.

본 연구는 첫째, Nielsen(1994)의 휴리스틱 평가(Heuristic Evaluation)에서 제시한 주요 원칙인 일관성(Consistency), 가시성(Visibility), 효율성(Efficiency), 직관성(Intuitiveness), 심미성(Aesthetic)의 다섯 가지 항목을 기반으로 평가 체계를 구성하였다. 이들 항목은 사용자가 시스템과 상호작용하는 과정에서 혼란을 최소화하고, 인터페이스 학습의 예측 가능성과 안정성을 높이기 위한 이론적 토대를 제공한다.

둘째, Charness, N., & Boot, W. R.(2009)의 Aging and Information Technology Use: Potential and Barriers 연구를 바탕으로 고령층의 인지적 처리 속도 저하, 시각 정보 해석 능력 제한, 기술 수용 과정에서의 심리적 장벽 등을 실증적으로 분석하였으며, 본 연구는 이를 통해 사용성 평가 항목이 시니어 사용자의 정보 탐색 과정에서의 인지 부하 감소, 시각 피드백의 명확성, 반복적 조작 용이성 등을 반영 할 수 있도록 구성하였다.

셋째, Kim, J., & Park, H. A.(2012)의 Development of a Health Information Technology Acceptance Model Using Consumers' Health Behavior 연구는 모바일 헬스케어(mHealth) 모델에 관한 연구로 사용자 건강 행동에 기반한 애플리케이션 설계의 필요성을 제시하였고, 특히 정보 접근성, 사용자 중심 설계의 적합성, 건강 정보의 명확한 전달의 중요성을 강조하였다. 본 연구는 이러한 이론적 배경을 근거로 하여, 혈당관리 애플리케이션의 핵심 기능인 혈당 기록, 데이터 조회, 목표 설정 등 과업 중심의 상호작용 시점을 평가의 중심에 두었다.

최종적으로 본 연구는 시니어 사용자의 사용성을 다각도로 분석하고, 이론적 근거에 따라 일관성, 가시성, 효율성, 직관성, 심미성의 다섯 가지 항목을 선정하여 각 항목별 사용자의 인터페이스의 이해도, 정보 접근성, 시각적 명확성, 조작의 용이성 등을 측정할 수 있는 세부 평가 문항을 체계적으로 설계하였다(표 9).

본 연구의 궁극적 목적은 도출된 평가 항목을 기반으로 시니어 세대의 혈당관리 애플리케이션 사용성을 분석하고, 이를 통해 사용자 중심 설계(User-Centered Design)에 기반한 시니어 친화적 UX/UI 개선 방향을 제안하는 데 있다. 또한 제안된 평가 기준은 디지털 헬스케어 환경에서 고령층의 접근성과 수용성을 높이기 위한 실질적 UX 설계 지침으로 활용될 수 있을 것이다.

4-2 혈당 관리 애플리케이션 사용성 평가 및 결과 분석

본 연구는 국내 혈당 관리 애플리케이션의 사용성 평가를 목적으로 체계적인 연구를 수행하였다. 이를 위해 선행연구를 바탕으로 Peter Morville의 Honeycomb Model, Jakob Nielsen의 10 Usability Heuristics for User Interface Design, 그리고 HIMSS Usability Principles for Evaluating Healthcare Applications을 참고하여 평가 방법을 설계하였다.

평가 항목은 일관성(consistency), 가시성(visibility), 효율성(efficiency), 직관성(intuitiveness), 심미성(aesthetics)의 다섯 가지로 구성하였으며, 이를 토대로 설문지를 작성하였다. 사용성 평가는 5점 리커트 척도(Likert scale)를 사용하여 측정하였으며, 응답 옵션은 ‘전혀 그렇지 않다’(1점), ‘그렇지 않다’(2점), ‘보통이다’(3점), ‘그렇다’(4점), ‘매우 그렇다’(5점)으로 구성하였다(표 10).

일관성의 사용성 평가 결과, 닥터다이어리가 파스타 보다 높은 평균값을 기록하였다 (파스타 평균값:1.5 / 닥터다이어리 평균값: 1.9). 이는 닥터다이어리가 기능 전환이 용이한 UI 구조를 갖추고 있음을 시사한다. 닥터다이어리는 주요 기능 간 전환이 상대적으로 직관적이며, 사용자에게 명확한 네비게이션 시스템을 제공하는 특징을 가진다. 특히 하단 네비게이션 바, 상단 탭바의 고정된 메뉴 구조를 통해 사용자가 원하는 기능을 빠르게 접근할 수 있도록 설계되어 있다. 반면, 파스타는 홈 화면에서 해당 기능을 찾아 들어가야만 기능을 수행할 수 있는 구조로 되어 있어 사용자의 탐색 부담이 증가한다.

두 애플리케이션 모두 화면의 전환 시 UI 구성의 일관성이 부족하여 시니어 사용자의 경험에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 기능 전환 과정에서 예측 가능성이 낮아 시니어 사용자가 적응하는 데 어려움을 겪을 수 있는 것으로 분석된다. 따라서 인지적 부담을 경감하기 위해 버튼, 아이콘 및 텍스트의 스타일을 단순화하고, 기능 전환 흐름을 보다 명확히 설계하는 것이 필요하다.

가시성의 평가에서는 파스타가 닥터다이어리보다 높은 평균값을 나타냈다(파스타 평균값:2.1 / 닥터다이어리 평균값: 1.4). 이는 파스타가 홈 화면에서 혈당 수치 그래프 및 데이터를 명확하게 시각화하여 혈당 데이터 시각 정보 구분이 용이한 반면, 닥터다이어리는 그래프와 데이터 간 시각적 구분이 불분명하여 정보의 해석에 어려운 문제가 있음을 시사한다. 그러나 두 애플리케이션 모두 시니어 사용자의 가독성을 충분히 고려하지 않은 텍스트의 크기 및 색상 대비를 적용하여 정보 인식에 어려움을 초래하였다. 이에 따라 텍스트 크기 확대, 색상 대비 강화, 그래프와 데이터 간 시각적 구분을 명확히 하는 UI 개선이 필요하다. 또한 사용자 설정에서 글자 크기 조절 기능을 제공하여 개인별 최적 가독성을 보장할 수 있어야 한다.

효율성 평가에서는 파스타가 닥터다이어리보다 높은 평균값을 기록하였다(파스타 평균값:2.4 / 닥터다이어리 평균값: 1.7). 두 애플리케이션 모두 기록 추가 및 검색 과정에서 직관적이지 않은 이미지 버튼 UI를 적용하여 사용자의 조작 부담을 증가시키는 문제가 확인되었다. 특히, 목표 설정, 기록 과정이 복잡하여 시니어 사용자의 학습 및 사용 과정에서의 어려움을 초래하는 것으로 나타났다. 이에 따라 기록 추가 및 검색 과정을 단순화하고, 직관적인 텍스트 기반의 버튼 UI를 적용하여 조작 부담을 줄이는 방향으로 개선할 필요가 있다. 또한 혈당 관리의 지속성을 높이기 위해 자동화 기능을 확대하고 스마트 워치 연동을 통해 혈당 데이터, 심박수, 걸음 수 등의 건강 지표를 자동으로 기록할 수 있도록 개선할 필요가 있다.

직관성 평가에서는 파스타가 닥터다이어리보다 높은 평균값을 나타냈다(파스타 평균값:1.6 / 닥터다이어리 평균값: 1.2). 파스타는 최소한의 컬러를 활용한 UI를 적용하여 직관적인 사용자 경험을 제공하고 있었으나, 센서 연동 과정에서 복잡한 UI 계층 구조와 높은 뎁스(Depth)로 인해 시니어 사용자의 불편함을 초래하였다. 특히, 센서 연동을 완료하기까지의 테스크 수행 시간이 길어져 사용자의 피로감을 유발하는 문제가 발견되었다. 반면, 닥터다이어리는 버튼 및 메뉴의 가독성이 낮아 기능 인지에 어려움을 겪는 문제가 확인되었다. 작은 글씨의 크기와 대비가 낮은 컬러의 조합이 사용됨에따라 시니어 사용자의 정보 접근성을 저하시켰으며, 이에 따라 주요 기능을 직관적으로 이해하고 사용할 수 있도록 가독성을 개선할 필요가 있다.

두 애플리케이션 모두 초기 사용자를 위한 온보딩 튜토리얼 및 도움말 기능이 부족하여 학습 과정에서 어려움이 발생하였는데 이에 따라 초기 사용자를 위한 온보딩 튜토리얼 및 단계별 가이드 기능을 제공하여 시니어 사용자의 부담을 경감해야 한다. 또한 UI 계층 구조를 2단계 이하로 단순화하고, 쉬운 언어 및 직관적인 이미지를 활용한 인터랙티브 설계를 통해 초기 진입 장벽을 낮추는 것이 필요하다.

심미성 평가에서는 파스타가 닥터다이어리보다 높은 평균값을 기록하였다(파스타 평균값:3.6 / 닥터다이어리 평균값: 1.5). 특히 파스타는 다크 모드 기반의 디자인과 적절한 포인트 컬러 활용을 통해 UI 일관성을 유지하며, 미니멀리즘 디자인을 적용한 점에서 긍정적인 평가를 받았다. 반면, 닥터다이어리는 UI 디자인의 일관성이 부족하고, 과도한 색상으로 인해 정보의 가독성을 저해하는 문제가 발견되었다. 이에 따라, 전반적인 UI 디자인을 개선하여 불필요한 색상을 배제하고, 포인트 컬러를 활용하여 명확한 레이아웃 구성이 필요하다. 또한 개인 맞춤형 설정을 제공하여 글자 크기, 색상 테마, 그래프 유형 등을 사용자 선호에 따라 조정할 수 있도록 함으로써 시니어 사용자 만족도를 향상시킬 수 있을 것이다.

4-4 유형별 분석 결과

파스타 애플리케이션의 5가지 유형별 평균값은 그림 6과 같이 나타났다. 분석 결과, 가장 높은 평균값을 기록한 항목은 심미성(3.6)이며 가장 낮은 평균값을 기록한 일관성(1.5)과 큰 편차의 값을 나타내고 있다. 이처럼 항목 간 편차가 뚜렷한 것은, 시각적 디자인에 대한 긍정적 인식과 동시에 기능적 통일성 부족에 대한 사용자의 경험을 반영한 결과로 해석된다.

실험에 참여한 시니어 사용자는 인터뷰 및 Think Aloud 과정에서 “색상이 깔끔하고 집중이 잘 된다”, “다크 모드 화면이 눈에 부담이 없고 세련되어 보인다”는 반응을 보였으며, 이는 다크모드 기반 UI와 포인트 컬러의 활용, 미니멀리즘 디자인 원칙의 적용이 시각적 피로도를 줄이고 정보 인지 효율을 높이는 데 긍정적인 영향을 미쳤음을 시사한다.

반면, 일관성 항목의 낮은 평가는 UI 구성의 불일치로 인해 발생한 것으로 나타났다. 화면간의 버튼 스타일, 아이콘 배치, 텍스트 정렬이 상이하게 적용되어, 사용자들이 기능 전환 시 혼란을 경험했다는 피드백이 나타났다. 실제 시니어 사용자는 “버튼이 어떠한 기능을 하는지 인지하기 어렵다”고 언급하여 인터페이스 학습의 어려움을 표현하였다. 이는 시니어 사용자의 인지적 부담을 증가시키고 반복 사용에 대한 학습 곡선을 높이는 요인으로 작용한다.

따라서 파스타 애플리케이션의 경우, UI 일관성을 유지하기 위한 화면 간 스타일 가이드의 정립과 시각적 연속성(Visual continuity)을 확보한 기능 전환 설계가 필요하다.

닥터다이어리 애플리케이션의 5가지 유형별 평균값은 그림 7과 같이 구성된다. 본 연구에서 분석한 결과, 평가 항목 중 가장 높은 평균값을 기록한 항목은 일관성(1.9)이며, 가장 낮은 평균값을 기록한 항목은 직관성(1.2)으로 나타났다. 해당 결과는 UI 구조의 안정성은 확보가 되었으나, 정보 탐색 및 기능 인지 측면에서의 사용자 혼란이 존재함을 보여준다.

시니어 사용자들은 “화면 구성이 대부분 비슷하여 사용 방법이 익숙하다”, “버튼이나 탭 위치가 일정하여 찾기가 쉽다”는 의견을 제시하였고, 이는 상단 탭 바 구성과 메뉴 구조의 일관성이 사용자 학습 부담을 완화시키는 요소로 작용하고 있음을 의미한다. 특히, 텍스트 중심의 상단 네비게이션은 시니어 사용자에게 직관적이 예측이 가능한 사용 흐름을 제공하는 것으로 나타났다. 반면, 낮은 점수를 보인 직관성 항목은 다음과 같은 사용자의 피드백과 일치하는데 “버튼 글씨가 너무 작고 의미가 전달되지 않는다”, “설명이 부족하여 기능을 찾기가 매우 어렵다”는 내용은 UI 내 텍스트의 가독성과 기능 인지성의 부족을 반영한다. 또한 실험 과정에서 온보딩 튜토리얼 및 단계별 안내 요소 부재가 시니어 사용자에게 초기 진입 장벽으로 작용되어, 기능 학습의 난이도를 가중시키는 요인으로 확인되었다. 이에 따라 UI 계층 구조를 단순화하고, 명확한 아이콘과 직관적 레이블을 추가하며, 온보딩 과정의 가이드를 제공하는 방식의 UI 개선이 필요할 것으로 사료된다.

Ⅴ. 결 론

본 연구는 U-헬스케어(Ubiquitous Healthcare) 플랫폼을 기반으로 한 혈당 관리 애플리케이션의 사용성을 분석하고, 시니어 사용자의 사용자 경험(UX) 최적화 방안을 도출하는 것을 목표로 하였다. 이를 위해 대표적인 혈당 관리 애플리케이션 카카오 파스타와 닥터다이어리 애플리케이션을 비교·분석하고, 사용성 평가를 통해 시니어 사용자의 모바일 헬스케어 경험을 개선할 방향을 도출 하였다.

이론적 고찰을 기반으로 시니어 사용자를 대상으로 혈당 관리 애플리케이션의 사용성 평가를 수행하였으며, 가시성(Visibility), 일관성(Consistency), 직관성(Intuitiveness), 심미성(Aesthetic) 다섯 가지 사용성 측면으로 심층 분석을 진행하였다. 이를 통해 각 항목별 문제점을 도출하고 시니어 사용자의 UX를 개선하기 위한 설계 방향을 제시하였다.

첫째, 사용성 평가의 결과 시니어 사용자는 텍스트 크기, 색상 대비, 버튼 크기 등 UI 요소에서 가독성과 조작의 어려움을 경험하고 있는 것으로 나타났다. 이는 현재 혈당 관리 애플리케이션이 시니어층의 시각적 특성을 충분히 반영하지 못한 한계를 지니고 있음을 시사한다. 따라서 텍스트를 확대하고 색상 대비를 조정하며, 버튼 크기를 조정하는 등의 UI 요소의 개선이 필요하며, 정보 인지를 돕기 위한 시각적 계층 구조(hierarchy)를 명확하게 설계해야 한다.

둘째, 시니어 사용자가 혈당 기록 및 부가적인 기능을 수행하는 과정에서 정보 구조도(Information Architecture)의 복잡성으로 인해 태스크 완료 시간이 길어지고, 기능 인지가 어려운 문제로 확인되었다. 특히, 특정 기능을 확인하고 수행하는 과정에서 시니어 사용자가 해당 기능을 인지하고 찾는 데 어려움을 겪고, 핵심 기능에 접근하는데 상당한 시간이 소요되었다. 이에 따라, 각 카테고리별 화면에 부가적인 기능을 최소화하고, 핵심 기능을 보다 직관적으로 접근 할 수 있도록 시각적 우선순위(Visual Priority)를 고려한 인터페이스를 설계가 필요하다.

셋째, 시니어 사용자가 혈당 관리 애플리케이션을 처음 사용하는 초기 진입시, 명확한 안내 부족으로 인해 초기 학습이 어렵고 기능 탐색에 어려움을 겪는 것으로 나타났다. 이에 따라 사용자의 초기 진입 장벽을 낮추기 위해 온보딩(Onboarding) 과정에서 단계별 가이드 및 인터랙티브 튜토리얼을 제공하여 기능 학습 부담을 줄일 필요가 있다.

사용성 평가의 결과, 파스타 애플리케이션은 AI 기반의 자동화 기능과 맞춤형 피드백 제공을 통해 보다 효과적인 혈당관리를 지원하는 장점이 있으나, 정보 구조도의 복잡성과 각 각 페이지에 과도한 정보 제공으로 인해 기능 학습 부담이 가중되어 사용자 경험이 저하되는 문제가 확인되었다. 따라서 인터랙티브 가이드를 제공하고, AI 분석 결과의 직관적으로 시각화하여 정보 과부하(Information Overload)를 방지하기 위한 단계별 정보 설계(Progressive Disclosure) 기법을 적용하는 것이 요구된다.

반면, 닥터다이어리는 전통적 기록 방식을 유지함으로써 익숙한 사용자 경험을 제공하는 장점이 있으나, 자동화 기능이 부족하고 가독성이 떨어지는 문제가 있었다. 특히 데이터를 사용자가 직접 입력하고 필요한 기능을 찾는데 어려움을 겪어 정보 기입 과정이 불편한 것으로 나타났다. 따라서 기본적인 자동화 기능(Auto-Logging)의 도입을 통해 입력 부담을 줄이고, 가독성을 향상하여 사용자 편의성을 증대할 필요가 있다. 결과적으로, AI 기술의 장점을 활용하면서도 UI의 단순성과 직관성을 유지하는 방향으로 혈당관리 애플리케이션의 UX 개선이 이루어져야한다. 특히 시니어 사용자가 AI 기능을 보다 쉽게 학습할 수 있도록 온보딩 가이드 제공하고 기능별 인터랙티브 설명 추가하며, 분석 결과의 직관적인 그래픽 요소로 단순화하여 제공하는 것이 필요하다.

디지털 헬스케어 및 비대면 의료 서비스의 확산으로 시니어 사용자는 새로운 모바일 환경의 적응에 어려움을 겪고 있으며, 이에 따라 시니어 친화적인 UX 설계가 필수적으로 요구된다. 과도한 정보의 제공과 복잡한 기능보다는 핵심 정보를 직관적으로 전달하는 단순화된 시니어 중심의 최적화된 UX개선이 필요하며, 이를 통해 시니어 사용자의 접근성과 편의성을 향상시키는 것이 향후 혈당 관리 애플리케이션 발전의 핵심 방향이 될 것이다.

본 연구의 의의는 객관적인 데이터에 기반하여 U-헬스케어 서비스 주요 기능에 대한 사용성을 측정하고, 시니어 사용자의 경험을 분석함으로써 UX 설계 개선 방향을 도출하는 데 있다. 향후 연구에서는 시니어 사용자의 특성을 반영한 개인화된 경험 제공하기 위한 심층적인 연구가 필요하며, 이를 위해 보다 실증적인 접근 방식이 필요하다. 특히, 시니어 친화적인 UX 설계의 검증을 위한 프로토타입을 제작하고, 이를 통해 실험 연구 및 평가를 수행하여 사용자 중심의 디자인 원칙을 정립하는 것이 필요하다. 이러한 연구는 시니어 세대를 위한 U-헬스케어 서비스의 UX 최적화를 위한 실질적인 가이드라인을 제시하는 데 기여할 것이다. 향후 고령층의 디지털 헬스케어 접근성을 향상시키고, 효과적인 건강 관리 솔루션 개발을 위한 기초연구로 활용될 수 있을 것으로 판단된다.

References

- Statistics Korea. 2023 Statistics on the Aged [Internet]. Available: https://kostat.go.kr/board.es?act=view&bid=10820&list_no=427252&mid=a10301010000, .

- Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA). Diabetes Fact Sheet in Korea, 2013-2022 [Internet]. Available: https://www.kdca.go.kr/board/board.es?act=view&bid=0034&list_no=726402&mid=a20602010000, .

- M. K. Lee, A Study on Glycemic Control App User Experience Design Strategy for a New Senior Generation, Ph.D. Dissertation, Graduate School of Advanced Imaging Science Multimedia and Film, Chung-Ang University, Seoul, February 2017.

-

S. Jeon, E. Lee, and G. Jo, “A Study on Diabetes Mellitus Management Through the Mobile Applications Experience of Diabetes Mellitus Patients,” The Journal of Humanities and Social science, Vol. 13, No. 4, pp. 2477-2492, August 2022.

[https://doi.org/10.22143/HSS21.13.4.172]

- M. K. Lee, A Study on Glycemic Control App User Experience Design Strategy for a New Senior Generation, Ph.D. Dissertation, Graduate School of Advanced Imaging Science Multimedia and Film, Chung-Ang University, Seoul, February 2017.

-

E. Volpi, R. Nazemi, and S. Fujita, “Muscle Tissue Changes with Aging,” Current Opinion In Clinical Nutrition and Metabolic Care, Vol. 7, No. 4, pp. 405-410, July 2004.

[https://doi.org/10.1097/01.mco.0000134362.76653.b2]

-

A. J. Campbell, M. J. Borrie, and G. F. Spears, “Risk Factors for Falls in a Community-Based Prospective Study of People 70 Years and Older,” Journal of Gerontology, Vol. 44, No. 4, pp. M112-M117, July 1989.

[https://doi.org/10.1093/geronj/44.4.M112]

- H. W. Kim, S. H. Byun, H. J. Park, S. H. Lee, Y. S. Jung, and W. D. Cho, “Advanced u-Healthcare Service Using A Multimodal Sensor in Ubiquitous Smart Space,” Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea CI, Vol. 46, No. 2, pp. 27-35, March 2009.

- I. S. Joung, A Study on the Ubiquitous Health Care Service Model at Home for the Elderly, Ph.D. Dissertation, Graduate School of Engineering, Kyungnam University, Gyeongsangnam-do, 2011.

- N. Kim, A Study Concerning the Operation Condition and Direction of Improvement of Korean u-Healthcare, Master’s Thesis, Graduate School of Soonchunhyang University, Chungcheongnam-do, August 2015.

- Spherical Insights. United States Data-Driven Healthcare Market [Internet]. Available: https://www.sphericalinsights.com/reports/united-states-data-driven-healthcare-market, .

- S. H. Lim, Mobile App UI Design for Glucose Management – Focusing on Motivation Emphasized Control Alarm Center Method, Master’s Thesis, Graduate School of Design, Ewha Woman’s University, Seoul, 2014.

- Korea Health Insurance Review & Assessment Service. HIRA Notice [Internet]. Available: https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA020041000100&brdScnBltNo=4&brdBltNo=11327, .

- Korean Diabetes Association, Diabetes Fact Sheet in Korea 2004.

- B. S. Park, Self-Management and Health-Related Quality of Life in Adolescent and Adulthood Diabetic Patients, Master’s Thesis, Department of Health Administration, Graduate School of Health and Environment, Yonsei University, Seoul, 2004.

- J. H. Kim, Development of Usability Measurement Tool and Evaluation of Usability for Mobile GUI Components, Ph.D. Dissertation, Department of Design, Graduate School, Pusan National University, Busan, August 2022.

-

J. M. Lee, K. H. Nam, S. A. Kang, and Y. J. Son, “Usability Evaluation of a Mobile App for Prostate Cancer Patients,” The Journal of Korea Contents Association, Vol. 23, No. 6, pp. 526-537, June 2023.

[https://doi.org/10.5392/jkca.2023.23.06.526]

- J. S. Kim, Implementation of Portable AR Projection System and Its Usability Test, Master’s Thesis, Department of Electronics and Computer Engineering, Graduate School, Hanyang University, Seoul, 2008.

저자소개

2013년:Pratt Institute, USA (이학석사)

2024년:부산대학교 대학원 (디자인학과, 디자인학박사)

2013년~2015년: 삼성전자 무선사업부

2017년~2018년: 주식회사 리프밀

2024년~현 재: 인제대학교 4단계 BK21 헬스케어 4C Design 교육연구단 연구교수

※관심분야:UX디자인(User Experience Design), 디지털콘텐츠디자인(Digital Contents Design)

1993년:홍익대학교 (예술석사)

1996년:Pratt Institute, USA (이학석사)

2011년:경북대학교 (시각디자인학과, 디자인박사)

2001년~현 재: 인제대학교 미디어·콘텐츠대학 멀티미디어학과 교수

※관심분야:시각정보디자인(Visual Information Design), 디지털콘텐츠디자인(Digital Contents Design)